文書館のお知らせ

第2回歴史講演会を開催しました(御礼)

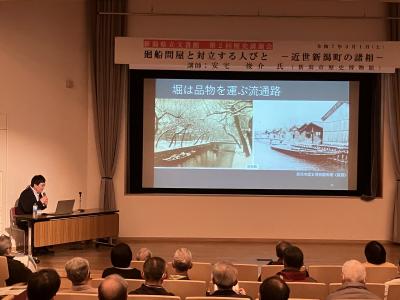

県立文書館では、3月1日(土)、講師に安宅俊介先生をお招きし、第2回歴史講演会を開催しました。

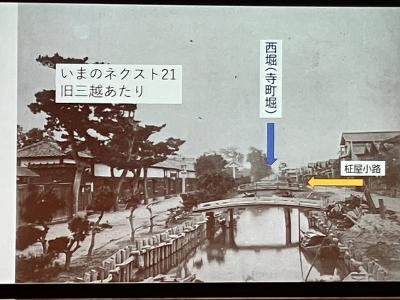

「廻船問屋と対立する人々 -近世新潟町の諸相ー」と題し、江戸から明治にかけて新潟町に暮らした人々の実態を、廻船や鮭漁に関わる多様な逸話を交えて、生き生きと紹介していただきました。当日寄せられたたくさんの感想と質問のうち、その一部を以下に紹介します。

≪質問≫ *安宅先生に回答していただきました。

「鳥屋野祭り(4月25日)の資料を閲覧したいのですが、ありますか。」

⇒残念ながら「鳥屋野祭」(鳥屋野詣り)について。新潟市歴史博物館には現物の史料の所蔵はありません。

例えば『新潟市合併町村の歴史 第4巻 (中蒲原郡から合併した町村の歴史 下 鳥屋野・石山・曽野木・両川・大江山)』552頁によれば「鳥屋野祭 25日。鳥屋野の親鸞聖人をまつる西方寺の鳥屋野祭は盛大なもので、近郷近在の人が大勢お参りした(以下略)」等と説明があります。

また『新潟新聞』事に短い記事ですが掲載があるようです。

例えば『新潟新聞』を集成した『新潟市合併町村の歴史 基礎史料集 4 (新潟新聞 明治編 下)』23頁に掲載された「雑報」に「◯鳥屋野祭 例年の通り今廿五日は親鸞上人の旧跡なる鳥屋野祭なれば天気の模様に依り定めて賑ふとなるべし」(明治27年4月25日)とあります(他『新潟市合併町村の歴史 基礎史料集 3 (新潟新聞 明治編 上)』613頁にも掲載あり)。

「町人の他に百姓はどれくらい住んでいたか。畑の広さ?作物?なども知りたい。」

⇒講座でお話した頃、江戸時代後半、新潟町で農業に専従していた人(あるいは小作人)が全体で何人いたのかという点はわかりませんでした。耕作地は、町域の信濃川の川べり、島などや、海側の浜と町の間(寄居側など)に点在していたようです。作物は、新潟町の史料のなかで頻繁に「田畑」という表現が出てくることから、少なくとも稲作、畑作は行っていたようです。畑については、例えば弘化3年の町内の三献茶屋というあたりの畑に関する史料(新潟町会所文書338、新潟市歴史博物館)があり、それによれば大豆が作られていたことがわかります。

信濃川側の耕作地については、たとえば弘化2年の「町方請島々野永取立帳」(町会所336)という史料があります。それによると「代官島」「水島」「榛木島」「秣島」などに合計約45町ほどの畑があったようです。この史料、末尾の文章(「右は町方請御願済之上私共小作ニ被仰付……(中略)御請証文差上申候処如件」)の後の差出人には「仁四郎」以下合計で35人の名前が記されています。このあたりの代表的な作物は梨だったようです。

また、たとえば嘉永元年から4年までの間に、寄居白山外新田内に新潟町(「新潟浜村」)所持の耕作地ができたようです(新潟奉行川村修就関係資料165、新潟市歴史博物館)。この史料によれば以前は耕作地だった荒地を再び起し返した耕作地が6町程、空き地だった場所を新たに開発した場所が18町程とあります。こちら側、川べりとは異なり海風による「飛砂害」、それによる埋没という難点がありました。このように耕作地は、時期によって増減があるようです。

また、特に浜手側には、天保3年に渋柿を植えようとしている史料(町会所315)や、あるいは飛砂害に対する「砂除」の一環で桑、楮、栗、桃などを植えようと計画した絵図などが残っています。

「幕末に開港した5港のうち、新潟が発展しなかった理由は。」

⇒新潟港は開港五港の中では貿易量が少ない所でした。港として水深が浅く、大型船は利用しづらかったこと、冬季に海が荒れることがありました。また大型船が利用可能な近代的な埠頭など、港湾整備も大正期まで待たなければなりませんでした。

この他、他の開港場所と比較した場合、貿易品(外国向けの有力商品、例えば生糸など)があまり無かったことが理由として挙げられるようです。

その後、現代に至る各都市の差異は長い時間をかけて、周辺の環境をはじめ無数の要因が大変複雑に関係した結果によって生じたものであると思いますので、少なくとも私には簡単に申し上げることができません。

(なお、現在の新潟市が発展しているか否かは、どういったことを尺度にするか、によって変わってくるものと思いますが、現在、本州日本海側唯一の政令都市であるという点から見れば、やはり開港五港の一つとなったことは、新潟市にとって大きなことだったのではないかと思っています。)

≪感想≫

・自分の育った地域がテーマで、先祖の生き様を知ることができて良かった。今後もこのような講演会をよろしくお願いします。

・新潟町は廻船の利益で繁盛していると、当時の人々が思っていたのが面白かった。先生の、「新潟は廻船ファーストの町」というフレーズが自分的には刺さりました!

・信濃川の流域の変化や、(それに伴う)堀、港の変化なども知りたい。

マイクロフィルムリーダーが新しくなりました

*操作方法につきましては、当該職員までおたずねください。

~マイクロフィルムリーダーの事前予約が可能になりました~

(1)受付期間

・利用希望日の30日前から2開館日前の閉館時間まで

※30日前にあたる日が休館日の場合、窓口及び電話での受付は翌開館日から受付を開始します。

(2)受付方法

・窓口(閲覧室)

・電話 025-284-6011(開館時間中のみ)

・オンライン 新潟県電子申請システム

新潟県電子申請システム マイクロフィルムリーダー予約のページ (リンク)

※「新潟県電子申請システム」の利用者登録は不要です。

「利用者登録をせずに申し込む方はこちら」をクリックしてフォームに進んでください。

必ず注意事項をご確認ください。

(3)予約枠

・下記のとおりです。ご希望の枠を予約時にお伝えください。

・お一人につき1日1枠予約ができます。終了時刻の時点で次の利用が無い場合は、引き続き利用ができます。

A枠 9:30-12:00

B枠 12:10-14:40

C枠 14:50-16:50

D枠 17:00-19:00 ※D枠は、県立図書館のマイクロフィルムリーダーを利用(平日)

(4) 注意事項

・キャンセル待ちは受付しません。

・予約が確定しても、機器の故障等で利用ができない場合があります。

・機器の故障等で利用できない場合は、予約者に対して当館から速やかに連絡します。

・予約の時間に遅れられた場合でも終了時間の延長はできません。

・予約開始時刻を30分過ぎても来館されず連絡もない場合は、キャンセル扱いとして予約を解除します。

・利用時間の超過や、予約後の不使用等が続いた方については、予約受付をお断りすることがあります。

・来館当日に予約なしでも利用することができますが、事前予約が入っている場合は予約をされた方が優先となります。

越後佐渡ヒストリア第106話を掲載しました

選挙制度が何かと話題になった今年ですが、わが国では男子普通選挙法が開始された大正14年(1925)の衆議院議員選挙ではじめて点字での投票が公認されました。

新潟県ではじめて点字投票が行われたのは、昭和2年(1927)の新潟県会議員選挙です。

ヒストリア第106話では、この昭和2年の選挙に向けて新潟県が準備した際の書類を紹介します。

*第106話はこちらからご覧ください。

「文書館だより第41号」を作成しました

「文書館だより第41号」を作成しました。

今号では、江戸時代の見附で流行した、俳諧について取り上げます。

現在、俳句は国内外でブームになっていますが、江戸時代の越後・佐渡ではどのような人々が、俳句(当時は「俳諧」というのが一般的だった)を作っていたのでしょう?

文書館所蔵の、小林一茶の書状(写真版)や当時の句集などから紐解きます。

NHK新潟の取材班が当館を訪れました

先日、NHK新潟の取材班が当館を訪れました。

取材の様子は、9月20日(金)6:10からのNHK「新潟ニュース610」にて放送予定です。

詳細は… ぜひともご視聴ください!

撮影の準備。当館スタッフも少し緊張気味です(?)。

令和5年度新潟県立文書館年報(第32号)を発行しました

はじめての古文書講座(春季)を開催しました

5月15日(水曜日)・22日(水曜日)・29日(水曜日)に、「はじめての古文書講座(春季)」を開催しました。

当講座は、古文書の解読にはじめて取り組む方のための講座で、古文書の基礎知識を学んでいきます。古文書の形態や用途を学習した後、よく使われる表現、間違いやすい文字などを細かく確認しつつ、元号と干支の関係や、江戸時代の社会の仕組みなどの知識を深めました。そして、往来手形や離縁状、借用証文といった様々な文書の解読に挑戦しました。

受講生の皆様、3日間にわたりご参加いただきありがとうございました。

今年度の「はじめての古文書講座」は、秋季にもう一度企画しております。ホームページをご覧になって興味を持っていただいた方、次回の参加をお待ちしております。

皆様の感想より、一部を紹介します。

・パズルをしているみたいで楽しく受講しました。引き続き学習したいと思います。

・表具を趣味としているのですが、掛軸は作れても読めない文字に困っていたため、本当に助かりました。

・初めて古文書に触れ、難しいと感じました。今回、少しばかりですが本物の古文書に接し、難しいながらも面白く感じました。昔の人の一端に触れることができ、面白かったです。

越後佐渡ヒストリア第105話を掲載しました

第105話は「村での裁判-稲を盗んだのは誰か⁉」です。

近世(江戸時代)の農村では、窃盗などの軽微な犯罪は村内で解決していました。しかし、警察や裁判所という組織が無いなか、村ではどのように犯人を見つけ、処罰していたのでしょう?

文化6年(1809)に、頸城郡梶村(現上越市吉川区)で起こった稲の窃盗事件を例に、小さな村社会における犯人の選出方法と処罰を見ていきます。

越後佐渡ヒストリア第105話はこちらをご覧ください。

第1回歴史講演会の様子を紹介します

令和5年9月9日(土)に、令和5年度第1回歴史講座「東京の銭湯と新潟県」を開催しました。

講師には、横浜都市発展記念館の吉田律人氏をお招きしました。

京浜地域における幕末以降の銭湯経営の歴史と新潟県出身者の果たした役割について、社寺仏閣の石造物まで含んだ膨大な資料点検によって得られた研究成果を、分かり易く解説していただきました。身近なテーマでスライド資料も見やすく、多くの方にとってあっという間の2時間だったのではないでしょうか。中にはご自身の過去に思いを馳せながらお聞きになった方もいたかもしれません。

今年度の第2回歴史講座は令和6年3月2日(土)に開催の予定です。今回に劣らず魅力的なテーマでお届けしたいと思いますので、奮ってご参加ください。

*****参加者の感想の一部を紹介します。*****

●東京の銭湯経営者に県出身者が多いことは聞いていたが、具体的な資料を目にして改めて納得した。

●講師の熱意が伝わり、またスライドも見やすく理解しやすかった。

●また別のテーマで(吉田様の)講演をお聞きしたい。

*****講演会の様子*****

【重要】8月28日(月)電話の不通について

いつも当館をご利用いただきありがとうございます。

電話機交換作業のため、下記の時間帯に電話・FAXが不通になります(FAX送信データは保存されません)。

ほぼ終日となりますので、ご用件のある方はこの日を避けてご連絡ください。

◆日時:令和5年8月28日(月曜日)午前9時~午後4時(予定)

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

【重要】8月28日(月)ホームページ機能の一時停止について

いつも当館をご利用いただきありがとうございます。

システムのメンテナンスのため、下記のとおり当館ホームページの一部機能が停止します。

◆日時:令和5年8月28日(月曜日)午前9時~正午(予定)

◆停止する機能:当館所蔵資料の検索、「越後佐渡デジタルライブラリ」、を含む機能全般

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

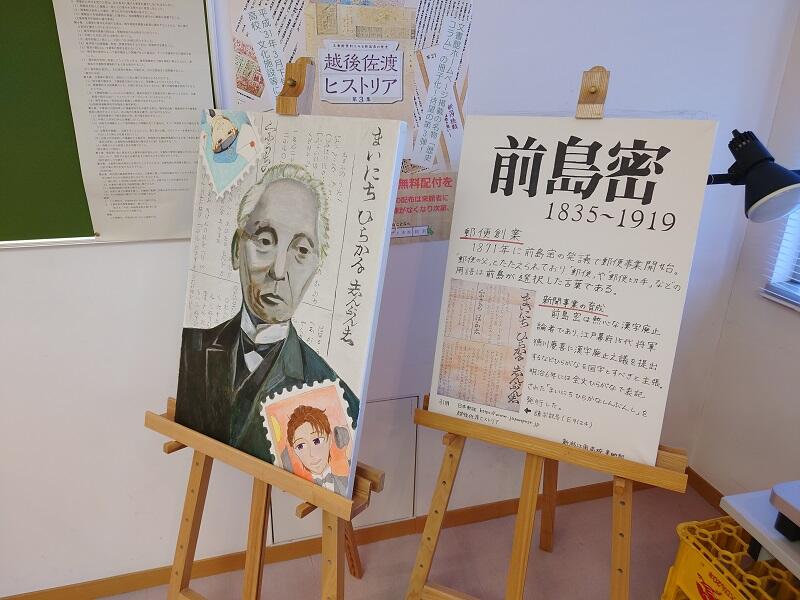

新潟江南高校美術部生徒の作品展示について

新潟県立文書館は、県民の皆様が新潟県の歴史とふれあう機会がもてるように努めていますが、この度新潟県立江南高校美術部の生徒の皆様にご協力いただき、美術作品によって新潟県の代表的な歴史上の人物・文化財を表現していただきました。

この度製作していただいた作品は「上杉謙信」「前島密」「萬代橋」の3作品です。絵画だけでなく、解説文もあわせて作成してくれました。いずれも新潟県民にはなじみのある歴史的なコンテンツですが、新たな一面の発見もあることでしょう。迫力あるタッチで描かれた「新潟県の歴史」を当館にてご覧ください。

製作者紹介

上杉謙信=青木優芽さん(3年)、五十嵐菜那さん(2年)

前島密 =石﨑あみさん(3年)、永井実杏さん(2年)

萬代橋 =加藤芽依さん(3年)、小林歩美さん(2年)

学校行事や定期試験の合間を縫って、歴史について学んだり現地調査するなどしながら約4か月間の期間を費やして製作していただきました。ありがとうございました。

上杉謙信(1階 エントランス)

前島密(2階 閲覧室)

萬代橋(2階 閲覧室)

新潟県立文書館年報第31号(令和4年度)を発行しました

越後佐渡ヒストリア第102話を掲載しました

第102話は江戸時代越佐の囲碁・将棋事情です。

藤井聡太7冠(令和5年6月現在)の活躍により将棋界が盛り上がっていますが、江戸時代越佐でも負けないくらいに棋界が盛り上がっていました。今回は当時の様子を垣間見られる史料を紹介します。

くん蒸にともなう一部文書の閲覧停止のお知らせ(6/2~6/23)

新潟県立文書館では、特別整理期間休館中に書庫くん蒸を行いますが、それにともない、以下の文書は6月2日(金)から6月23日(金)まで閲覧できません。

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力くださいますようお願いいたします。

はじめての古文書講座(春季)を開催しました

5月10日(水)・17日(水)・24日(水)に、「はじめての古文書講座(春季)」を開催しました。

当講座は、古文書の解読にはじめて取り組む方のための講座で、古文書の基礎知識を学んでいきます。まずは『いろは覚』で多様な平仮名を確認し、『越後摘誌』や『越後土産』などの県内ゆかりの資料を紹介しながら、古文書を身近に感じていただきました。そのうえで、『往来手形』や『北越雪譜』、『人相書』といった様々な文書の解読に挑戦しました。また、解読と並行して辞書や練習用テキストの紹介もさせていただきました。

受講生の皆様、3日間にわたりご参加いただきありがとうございました。

<参加者の感想の一部を紹介します>

●北越雪譜等、身近な教材から入れ、よく分かりました。漢字はむずかしかった。

●なかなか大変でしたが楽しく3日間学べました。ありがとうございました。今後も続けたいと思います。

●講師の先生が間違っていても広い心で受け止め、誉めて下さるので楽しく学ぶことができました。

<講座の様子>

【重要】特別整理期間休館について

新潟県立文書館では特別整理期間といたしまして以下の期間を臨時休館とさせていただきます。

利用者のみなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

特別整理期間により休館

6月12日(月曜日)~19日(月曜日)

インターネット古文書講座 第82回を掲載しました

インターネット古文書講座では、今後3回にわたり「佐渡金銀山の古文書を読む」を順次掲載してゆきます。

世界文化遺産への正式登録が待ち望まれるところですが、古文書を通して金銀山の歴史をおさらいするのはいかがでしょうか。

越後佐渡ヒストリア第101話を掲載しました

第101話は郵便制度の創設に関してです。地元の名士を郵便取扱役として、公的な郵便機関の構成員に組み入れた方法を紹介しています。令和3年度の特別企画展でも展示した、「前島密」の署名入りの辞令も掲載しています。

「文書館だより第38号」を発行しました

「文書館だより第38号」では、江戸時代の旅には必要不可欠であった「往来手形」について紹介しています。詳しくは実際に手に取っていただくか、下記のファイルよりご覧ください。

また、今年度実施した特別企画展の展示資料の紹介、次年度(令和5年度)の文書館主催講座一覧も掲載しています。

文書館だより第38号.pdf(PDF形式:2,470KB)