文書館のお知らせ

地域の歴史や人物についてお調べの際は、県立文書館レファレンスサービスをご利用ください

近年、お住いの地域やご先祖の歴史をお調べになっている方が増えております。

地域の歴史や人物についてお調べの方は、よろしかったら当館のレファレンスサービスをご利用ください。

当館の「レファレンス規約」をあらかじめお読みいただき、当館にメール(archives@mail.pref-lib.niigata.niigata.jp)もしくはお手紙にてお願いいたします。個人ほか、郷土史会や市町村担当者、学校の先生方のご利用もお待ちしております。

ただし、当館にその資料(古文書、公文書など)がない場合もございますのであらかじめご了承ください。

*参考までに、レファレンスの例を以下に紹介します。

(1)資料(古文書、公文書など)の所在に関するもの

・自分が住んでいる町の、明治・大正頃の古い地図はありますか。

・先祖の記録を調べているが、菩提寺の過去帳では大正時代以前の記録が途絶えている。江戸時代頃の記録で、先祖が住んでいた村の人口や家族構成が分るものはありますか。

・万代橋はできた当初、個人が所有していて通行料を取っていたという。その状況が分かる資料はありますか。

(2)ものごとの由来に関するもの

・学制発布を受けて、明治6年に開校した学校はどこか、それが分かる資料はありますか。

・年賀状はいつから始まったのでしょうか。また、この書き方になったのは何時代ですか。

(3)地名・人名に関するもの

・いまの燕市中心街あたりは、江戸時代には村でしたか、町でしたか。

・母方の祖父は戦後、新潟県で公職についていた。どういう団体、役職だったか知りたいです。

・親戚から、うちの菩提寺は〇〇寺といわれた。そのお寺は新潟県にありますか。

(4)古文書の解読に関するもの *古文書すべてや、長文のものはお断りしております。

・海外の友人から、家具に書きつけてあった文字(数行程度)を訳してほしいと頼まれました。自分で訳したものの、分からない文字が数か所あります。メールに写真を添付して送るので、その文字が何かを教えてもらえませんか。

(5)資料の保存に関するもの

・家じまいの大掃除をしていたら、仏壇の裏から古文書らしきものが入った箱が出てきました。どのように保管したらよいでしょうか。

越後佐渡ヒストリア第111話「戦後間もないころの中学校生活 ~吉田中学校学級日誌を読む~」を掲載しました

県立文書館には、県内の方より、母校の資料(学級日誌や生徒会誌、修学旅行の記録、卒業証書、周年行事の記念誌など)をご寄贈いただくことがあります。戦前や終戦直後の貴重な記録もあり、読むと当時の暮らしが垣間見えます。

*ヒストリア第111話は、こちらからご覧ください。

越後佐渡ヒストリア第110話 「星亨と小甚旅館」を掲載しました

明治時代の政治家で、自由党の指導者として知られる星亨(ほしとおる)(1850~1901)は、現在の西大畑公園(新潟市中央区)にあった新潟監獄署で半年間服役していたことがあります。小甚旅館は上大川前通5番町にあり、自由党員の定宿で星亨も滞在していました。

*ヒストリア第110話は、こちらからご覧ください。

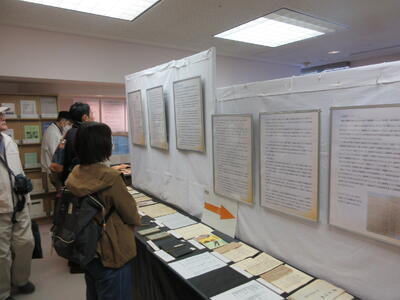

令和7年度 古文書初級解読講座(冬季)を開催しました(お礼)

おかげをもちまして、古文書初級解読講座(冬季)を終了いたしました。

当講座では、「徴兵制と村人たち」をテーマとして、くずし字(筆文字)の判読や当時の歴史的背景の解説を交えながら古文書の解読を実施しました。

受講された皆様は、古文書の解読だけでなく、明治維新を経て、当時の人々があらたに制度化された徴兵制に戸惑いながらもいかに向き合ったのか、関心をもって受講されていました。

以下、受講者の方の感想(抜粋)と講座の様子をご紹介します。

・本講座のように単に文書を読むだけでなく、その背景を掘り下げることで、その内容について理解を深めることができて大変勉強になっている。地域に根差した古文書と出会えるのも楽しみの一つだ。

・見落としそうな細部まで解説があり、よく理解できた。ゆっくりしたペースもよかった。

令和7年度 はじめての古文書講座(秋季)を開催しました(お礼)

おかげをもちまして、3回続きの「はじめての古文書講座(秋季)」を終了いたしました。

本講座では、古文書を読むうえで必要な基礎知識として、変体仮名や人名の読み方、日付の読み方(干支や年号)などを学びました。

最終日には、当館所蔵資料の中から「往来手形」と「借用証文」の解読に挑戦しました。

当館といたしましては、今後もより充実した講座開催に努めてまいります。

以下、受講者の方の感想(抜粋)と講座の様子をご紹介します。

・初めてで難しかったが、古文書に興味を持てて参加してよかった。

・新しい知識が得られ、満足だ。機会を見て、次のステップに進みたい。

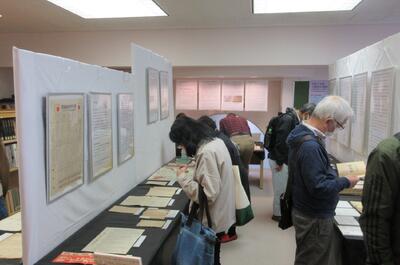

令和7年度 特別企画展を開催しました(お礼)

新潟県立文書館では、令和7年10月21日(火曜日)~11月9日(日曜日)まで、令和7年度特別企画展「近代の戦争と新潟 ― 戦後80年 昭和の戦争と県民の暮らし ―」を開催しました。

おかげさまで、多くの方からご来館いただきました。心より感謝申し上げます。

当館といたしましては、所蔵資料を県民の皆様に広くご利用いただき、新潟県の歴史に関心を寄せていただくべく、展示や講座等の充実に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

以下、いただきました感想(抜粋)と、観覧の様子です。

・実際に手に取ってみることができるのが非常に良かった。教科書で見たような資料や出来事が当時の学級日誌に本当によく書かれていて改めて大きな衝撃を受けた。貴重な経験だった。

・戦時の資料を手に取ることができて、視覚以外の感覚でも戦争を感じることができて非常に良い展示だった。

令和7年度 特別企画展解説講座を実施しました(お礼)

10月29日(水)に令和7年度 特別企画展解説講座「新潟県民と昭和の戦争」を実施いたしました。

今年は、戦後80年の節目の年であり、文書館だけでなく各機関でも先の戦争がテーマとして取り上げられました。

新潟県立文書館としては、所蔵資料をもとに、特に当時の新潟県民がその時をどう過ごしたのか、といったところに焦点を当てるようにしました。その観点から、県民の皆様に関心を寄せていただき、解説講座にも多くの方からご参加をいただき、ありがとうございました。

アンケートの感想(抜粋)です。

・戦時中の人々の暮らしがどうだったのか、今の我々も意識して知ろうとすることは大切だ。

・戦争について話を聞く機会は貴重だ。講演内容を子供たちに伝えていきたい。

講座の様子です。

越後佐渡ヒストリア第109話「古文書にみる神楽」を掲載しました

お祭りやお正月になると、神社やお寺、街角で獅子舞が舞われている風景が見られます。地域によっては獅子舞を「神楽」と呼びますが、神楽とは神に奉納するさまざまな芸能の総称で、獅子舞は神楽の演目の一つです。新潟県にも地域に根付いた神楽が各地で伝承され、五穀豊穣や商売繁盛、無病息災といった人々の願いと神仏の御利益の仲立ちをしています。

口伝・体得で継承され、時代とともに舞も変わる神楽は、文字として伝わることが稀で、往時の姿をうかがい知ることは容易ではありません。当館収蔵の中蒲原郡下興野村桂家文書「太神楽諸色仕訳帳」には、文化11年(1814)に奉加(寺社造立・修繕のための寄附金)を募るために太神楽を興行した費用が記されており、江戸時代の神楽を垣間見ることができます。

*ヒストリア第109話は、こちらからご覧ください。

「文書館だより第43号」を掲載しました

「文書館だより第43号」では、「越後佐渡おもしろ歴史ばなし」で、ポーツマス条約締結から120年を迎える節目に、新潟県民と日露戦争の関わりを紹介しています。

また、令和7年度企画展「近代の戦争と新潟」の紹介、 新たに閲覧可能となった文書の情報や、10月以降の古文書講座や歴史講演会の計画なども掲載していますので、ぜひご覧ください(文書館だより第43号.pdf(1,089kb))。

令和7年度 第1回歴史講演講演会を開催しました(お礼)

9月20日(土)に第1回歴史講演会をご盛況のうちに終えることができました。

今回は、上越教育大学の畔上直樹教授をお招きし、「戦前期の地域社会と「村の鎮守」―柏崎市新道鵜川神社文書を読み解く―」と題してご講演をいただきました。

「神社合祀」については、普段意識していなかったとしても、畔上教授による説明により、本来身近にある神社との関わりを見直してみようと考えた参加者の皆様も少なくなかったように思います。

今後とも、県立文書館では、ご参加いただく皆様に新潟県の歴史への関心をお持ちいただけるような講演会を計画してまいりますので、ご期待ください。

最後にいくつか参加者の方からの感想を紹介します。

・説明に出てくる用語に慣れていない為明確にイメージし難い事もありましたが、未知の分野を豊富な資料で解説していただき、明治期の地域社会への認識が深まりました。

・神社合祀ということを初めて知ったので興味は湧いたが難しかった。

講演会の様子です。

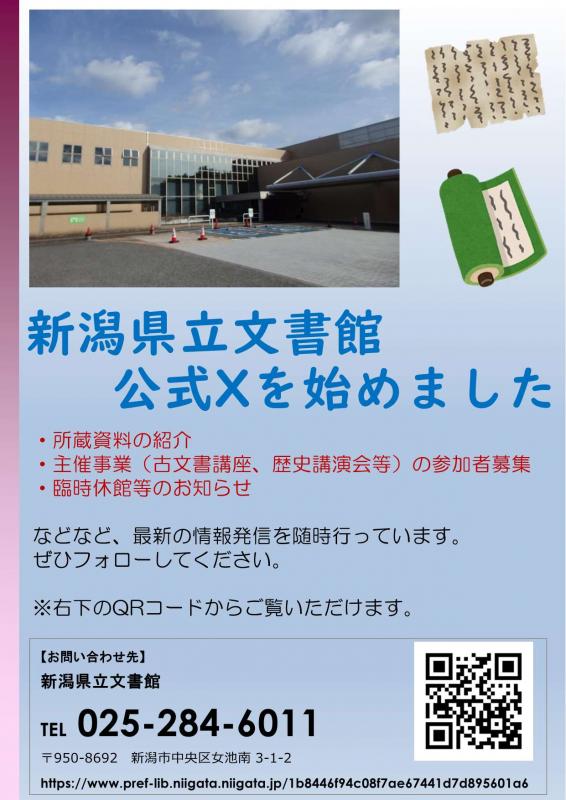

新潟県立文書館公式Xを始めました

越後佐渡ヒストリア第108話を掲載しました

昨今の少子化にともない、現在の「学校」のありかたも変革が模索されるようになっています。

近代の学校制度は、明治5年(1872)に政府が「国民皆学」の方針のもと、学制を発布したところから整備が進みます。

ヒストリア第108話では、明治7年の開校届から、明治初期の「学校」のありかたを見ていきます。

*ヒストリア第108話は、こちらからご覧ください。

古文書初級解読講座(夏季)を開催しました(お礼)

おかげをもちまして、古文書初級解読講座(夏季)はご好評のうちに終えることができました。

講座の内容として、昨年からの継続したテーマであったことから、今年度の講座を楽しみにお待ちいただいた方も多くいらっしゃいました。

犯人が誰であったのかを古文書の読解を通して解き明かされていくような内容で、受講者の皆様には興味深く受講していただけたものと思っています。関連して江戸時代における社会制度を考えさせるところもあり、読解自体の難易度は高めの資料でしたが、多くの方が改めて古文書の解読に意欲を高めていました。

受講者の方の感想を一部紹介します。

・昨年度講座の「解決編」ということで興味津々で参加した。

・まだ古文書読解の力量がなく難しかったが、教材は興味深く、少しずつでも読めるようになりたいと思った。

講座の様子です。

6/16に掲載した「新潟県史」の訂正・補足情報を修正しました

R7.6/16「新潟県史」の訂正・補足情報(PDF形式・158KB)

R7.7/11「新潟県史」の訂正・補足情報(PDF形式・97KB) ※6/16の訂正・補足情報の2頁・3番に、下線部の文章を追記しました。

令和6年度新潟県立文書館年報(第33号)を発行しました

はじめての古文書講座(春季)を開催しました(満員御礼)

今回の講座では、古文書を読むうえで必要な基礎知識として、変体仮名や人名の読み方、日付の読み方(干支や年号)などを学びました。

それらを北越雪譜など実際の古文書を題材にしながら学びました。

いくつか、受講後の感想を紹介します。

・古文書への興味・関心が高まった。

・機会を見つけて、また学んでいきたい。

・たくさん学び、読めるようになりたい。

今回、受講された方の中には、さらにこのあと開催される古文書初級解読講座(夏季)への参加を申し込まれた方もおられます(まだ定員に余裕がありますので、どなた様でもぜひお申し込みください)。また、11月には「はじめての古文書講座(秋季)」の開催も予定しております(詳細は後日ご案内します)。ぜひ、文書館の講座への参加を通じて、新潟県の歴史に興味を深めていただきたいと思います。

最後に講座の様子を少しご紹介します(皆さん、真剣に取り組んでおられました)。

「新潟文化物語」に当館所蔵の”お宝”が紹介されました

県文化課では、県内各地に根付いた魅力的な文化をポータルサイト「新潟文化物語」を通して発信しています。

その中の特集「新潟の美術館・博物館にある「お宝」」に、当館所蔵の「まいにちひらがなしんぶんし」(請求記号 E9124)が紹介されています。

この春、県内の美術館・博物館のお宝を見学する、小旅行はいかがでしょうか。

「まいにちひらがなしんぶんし」は閲覧が可能ですので、当館にお立ちよりの際はぜひご覧ください。

*くわしくはこちら

越後佐渡ヒストリア第107話を掲載しました

現在までよく残っている古文書の1つに借金証文があります。借金証文には借金の理由や担保物件などが記載されており、そこから人々の暮らしを垣間見ることもできます。第107話では、文書館所蔵の借金証文を取り上げます。

今に残る借金証文を通して、江戸から明治期における人々の暮らしをみていきましょう。

*「ヒストリア」第107話はこちら

「文書館だより」第42号を作成しました

「文書館だより」第42号を作成しました。

今号では、2024年に寄贈された「益田孝関係資料」について取り上げます。

益田孝(1848~1938)は、佐渡生まれの実業家。優秀な役人であった父・鷹之助の昇進に伴い箱館、江戸で生活。ヘボン塾で学び、米国公使館勤務の際に公使ハリスに接しました。1863年、わずか15歳で遣欧使節団に随行、帰国後は幕府騎兵隊の指揮官に就任しました。維新後は輸出商に転じ、井上馨の知己を得て貨幣制度や先収会社の設立に寄与。1876年、先収会社を改組して三井物産を設立し社長に就任しました。その後、三井財閥内部の権力闘争を経て実権を握ると、藩閥や学閥といったしがらみにとらわれない人事で団琢磨ら新進を抜擢し、三井発展の礎を築きました。

「文書館だより」では、益田孝の残した書簡のうち、「明治名士手紙」の一部を翻刻、訳したものを紹介しております。ぜひご覧ください。

*「文書館だより」第42号はこちら →第42号.pdf

4月1日から開館時間を変更します

令和7年4月1日(月)より、新潟県立文書館の開館時間は以下の通りとなります。

これからも当館をよろしくお願いします。

≪開館時間≫

火~日曜日 9:30~17:00

*祝日・振替休日で開館した月曜の翌平日は休館します。