お祭りやお正月になると、神社やお寺、街角で獅子舞が舞われている風景が見られます。地域によっては獅子舞を「神楽」と呼びますが、神楽とは神に奉納するさまざまな芸能の総称で、獅子舞は神楽の演目の一つです。新潟県にも地域に根付いた神楽が各地で伝承され、五穀豊穣や商売繁盛、無病息災といった人々の願いと神仏の御利益の仲立ちをしています。

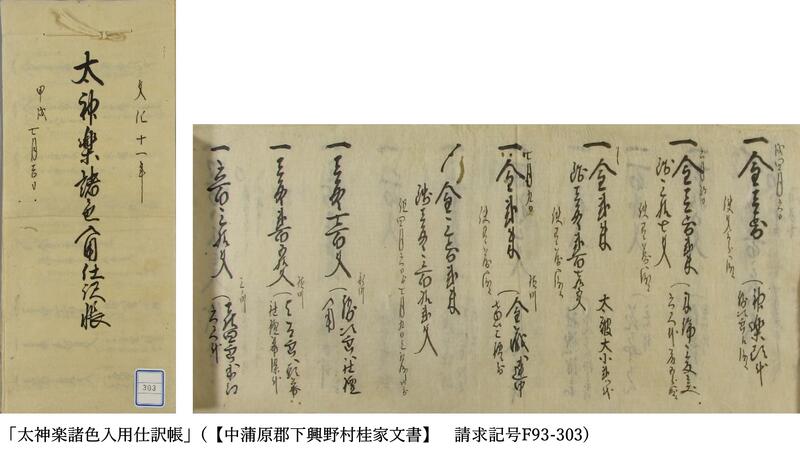

口伝・体得で継承され、時代とともに舞も変わる神楽は、文字として伝わることが稀で、往時の姿をうかがい知ることは容易ではありません。当館収蔵の中蒲原郡下興野村桂家文書「太神楽諸色仕訳帳」には、文化11年(1814)に奉加(寺社造立・修繕のための寄附金)を募るために太神楽を興行した費用が記されており、江戸時代の神楽を垣間見ることができます。

文化10年(1813)から翌年にかけて、下興野では村内の神明宮の鳥居を建立しました。田家村(新潟市秋葉区田家)と旭村(同区朝日)の山から笠木(かさぎ)(鳥居の上部の横木)1本、柱木2本の伐採費用や人足・大工の賃金など諸経費を合わせて金1両1分銭34貫226文でした。下興野では、神社の修理費は万雑(まんぞう)(村の予算)から支出する慣例となっていましたが、不足分を奉加で資金調達することにしました。

奉加を募ることを勧進といい、元来は寄附をすることで神仏の利益を得ることが本旨でしたが、江戸時代は寺社が相撲や芝居を興行する勧進興行が娯楽として各地で行われていました。時代を経るにつれて娯楽性を増す興行は、風俗の乱れや村の財政の負担になりました。下興野を治める新発田藩は、寛永19年(1642)以来、たびたび法度を出し、領内での無断の勧進と興行を禁止していました。

下興野では、百姓惣代の文太郎が「世話方」を務め、「社檀方(しゃだんかた)」と呼ばれるまとめ役のもと、「連中」という演者集団が来る興行に向けて練習に励んだようです。

連中は、新津町の横町(同区新津本町3丁目)に住む金蔵なる者の家へ出向き、稽古をつけてもらっています。五節句などの年の節目には祝儀の金や酒を送り、連中にとって金蔵は大切な師匠だったようです。横町は現在、栄町ともいい、堀出神社(同区新津本町3丁目)の例大祭では栄町神楽が舞いを奉納しています。昭和20年代に一度途絶えたため繋がりは定かではありませんが、金蔵という存在からは、江戸時代に栄町で「神楽」と呼ばれる芸能が伝承されていたことがわかります。

また、隣村の善道興野(同区善道町)豊吉のもとで「棒けいこ」という練習をしています。現在、下興野町の神明宮で舞われている神楽に、「棒」の語が付く演目として「棒踊り」「棒使い」という舞いがあります。仕訳帳には「六尺棒」の購入費があり、江戸時代にも棒を使う舞いがあったようです。ほかにも「手つほ」なる演目や子供たちの稽古賃が記されており、村総出の興行だったようです。

さらに、新町(同区新町)の大工勝次郎から「神楽頭」と、神楽頭を入れる「社檀(しゃだん)」とよばれる屋台を新調してもらい、横町の与太郎に依頼して頭や社檀につける幕を染め直しました。ほかにも太鼓や「侍えぼうし」「花ちやうちん」「ぼんでん棒」という小道具を買い揃え、着々と準備を整えました。また、「目違」という不具合のある頭を三ノ町(同区新津本町3丁目)の市太郎が修理してもらっています。このことから、文化年間には下興野地域で獅子舞が伝承されていたようです。

越後の神楽は、信州や会津から伝わったと言われています。「太神楽諸色入用仕訳帳」からは、神楽が地域のネットワークの中で、神事にとどまらない娯楽としても形成・伝承されてきた姿が浮かび上がってきます。