文書館のお知らせ

古文書解読講座(夏季)を実施しました

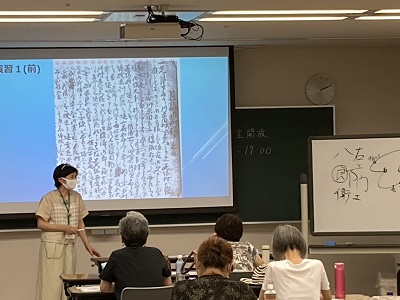

古文書解読講座(夏季)を、8月19日(水曜日)・8月26日(水曜日)の計2日間開催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止措置をとりながらでしたが、多くの方からご参加いただき、盛況の中で終えることができました。

古文書解読講座は、ある程度の古文書解読の知識・技能をお持ちの方を対象とした講座です。やや難解な文章や文字を題材に、講座を実施しています。

今回の講座では、江戸時代における越後・佐渡の塩作りの様子から、独特の言い回しやくずし字の解説をしました。中には取り扱う機会の少ない中世文書の解読も行いましたが、やはり今までの講座と違いみなさんご苦労されている様子がうかがえました。

受講生の皆様、2日間にわたってご参加いただき、ありがとうございました。

参加者の感想の一部を紹介します。

- 資料1の方は何とか読めましたが、資料2の方が手掛かりもなく難解でした。歴史的背景の解説も詳しく、良かったです。

- 中世文書を読む機会が殆どないので、とても勉強になりました。資料2は今までの古文書講座で一番難しかったですが、興味深かったです。

- ひらがなをこれから取り組まねばと痛感しました。

- 今回の資料をきっかけにいろいろと調べてみたくなりました。

<講座の様子>

越後佐渡ヒストリア第93話を掲載しました

越後佐渡ヒストリア第93話は「江戸時代のパスポート、往来手形」です。

戦国の世が終わりを告げた江戸時代、庶民も気軽に伊勢参りなどの旅行にでかけることが可能になりました。江戸時代の旅において欠かせないものが「往来手形」と呼ばれるものです。

往来手形は誰が発行し、どんな文言が書かれていたのか、また往来手形が道中で果たす役割とは何なのかなどを紹介しますので、ぜひご覧ください。

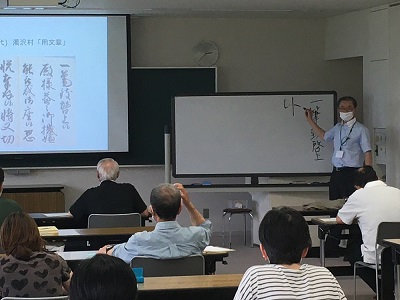

古文書初級解読講座(夏季)を開催しました

古文書初級解読講座(夏季)を、6月24日(水曜日)・7月1日(水曜日)にAコース、6月2日(金曜日)・7月3日(金曜日)にBコースで、計4日間開催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止措置をとりながらでしたが、どちらのコースにも多くの方からご参加いただき、盛況の中で終えることができました。

古文書初級解読講座は、比較的読み易いくずし字の解読演習と時代背景の解説を行う講座です。くずし字に慣れ親しんで、少しでも多くのくずし字を読めるようになりたい方を念頭において、講座を実施しています。

今回の講座では、「江戸の手習い」や「願書」を教材にして、独特の言い回しやくずし字の解説をしました。「手習い」では実際に江戸時代の子どもが手習所(寺子屋)で学んだ字の確認を、「願書」では新しい判子を使用したい・新たに商売を始めたいなどの内容の文字解読を行いました。

受講生の皆様、2日間にわたってご参加いただき、ありがとうございました。

参加者の感想の一部を紹介します。

- 古文書は難しいので、今回のように丁寧に説明いただくと復習も兼ね頭に入るのでありがたいです。

- 浮世絵を見に行くのが好きで、その中に書かれているくずし字も読めたらいいなと思い受講しました。まったく初めてということもあり、ほぼ読めませんでしたが。今回読み方を教えていただいた史料のように雛形のあるもので、読む練習をするのは慣れるのに良いと思いました。

- 講座はつまづきながらもご指導により解読できた時はウキウキです。

<講座の様子>

越後佐渡ヒストリア第92話を掲載しました

越後佐渡ヒストリア第92話は「庄屋は交代制?~石神村の庄屋の決め方~」です。

江戸時代、幕府や藩と村をつなぐ村役人の中に庄屋という職があります。現代の村長のような役職です。庄屋は通例ひとつの家が代々引き継ぐ世襲制が多いのですが、この石神村(現上越市)では少々異なりました。その様子を林泉寺文書から読み取ることができます。

石神村ではどうやって庄屋を決めていたのか、またその在任期間はどれくらいか、庄屋の置かれた立ち位置は、などを紹介しますので、ぜひご覧ください。

【重要】閲覧室利用の再開のお知らせ

県立文書館は、新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで、5月19日(火曜日)から閲覧室の利用を再開します。

再開するサービス

- 閲覧サービス

なお、対面での調査・相談は当面の間、休止します。

来館者の皆様へのお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来館の皆様におかれましては、以下の点にご理解、ご協力をお願いします。

- 他の利用者の方との距離を確保するため、閲覧席を4席に限らせていただきます。(やむを得ず入室制限を行う場合があります。)

- 感染防止の観点から、長時間の利用はご遠慮ください。

- 発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある方は、来館の自粛にご協力ください。

- マスクの着用、入室時のアルコール手指消毒、「咳エチケット」にご協力ください。

感染拡大防止対策について

当面、以下の対策を講じます。ご理解、ご協力をお願いします。

- 閲覧室入口に手指用消毒液を設置します。

- 受付カウンターに透明なパーティションを設置します。

- 職員はマスクを着用して対応します。

- 定期的に換気及び、机・カウンターの消毒を行います。

- 閲覧室内の座席の間隔を確保します。

今後の講座・講演会・企画展について

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、年間計画で予定している講座や講演会、企画展の内容や募集人数等を変更する場合があります。また、感染状況によっては、開催を中止する場合があります。変更や中止については、当館ホームページ上でお知らせします。