文書館のお知らせ

文書館講座Ⅰを開催しました

6月からスタートし、ほぼ月1回のペースで計8回にわたり文書館講座Ⅰを開講しました。

今年度から始めた文書館講座は、当館所蔵資料をもとに新潟県の歴史を深掘りしていく講座です。この講座は古文書の輪読をとおして読解力を高めながら、当時の時代背景を深く知っていくことをねらって開講しました。

江戸時代の日記を教材として使用しましたが、定型文ではなく日々の様々な出来事が記されており、読解や解釈に苦労されていたようです。したがって毎回予習が必須となりましたが、受講者の皆様には意欲的に取り組んでいただきました。開講中においては、最初のうちはまわりの様子をうかがう感じでしたが、回を重ねるにつれ解釈についての発言が活発に出るようになりました。また、講座前後や休憩時間には教材の紹介や連絡先の交換などをする姿が見られ、同好の士が定期的に集まる機会としても活用していただけたのではないでしょうか。

来年度も同様の講座を名称を変えて開催する予定です。古文書解読力を高めたい方、主体的に予習をがんばれる方、お待ちしております。

<受講者の感想を一部紹介します>

・色々な人の書き癖があると思うので、今回の資料とは違う地域の人が書いた文章も読んでみたいです。自分にとってはかなりハードで大変でしたが、とても勉強になりました。ありがとうございました。

・8回の講座、楽しく参加させていただきました。難しくて読めない文字があるとすご~く悩むのですが、たった一字でも分かったときは嬉しくて、また読んでみようと思いました。いつも先生が詳しく内容を解説してくださるのでとても良く分かりました。1年間ありがとうございました。来年度も楽しみにしてま~す。

・皆さんと少人数で、自分が取り組む形(講義形式ではない)でやれ、とても刺激になりました。ありがとうございました。

・(受講者全体ではなく)お互い向かい合わせで、4人1組くらいで 検討しながら読むのもいいと思う。

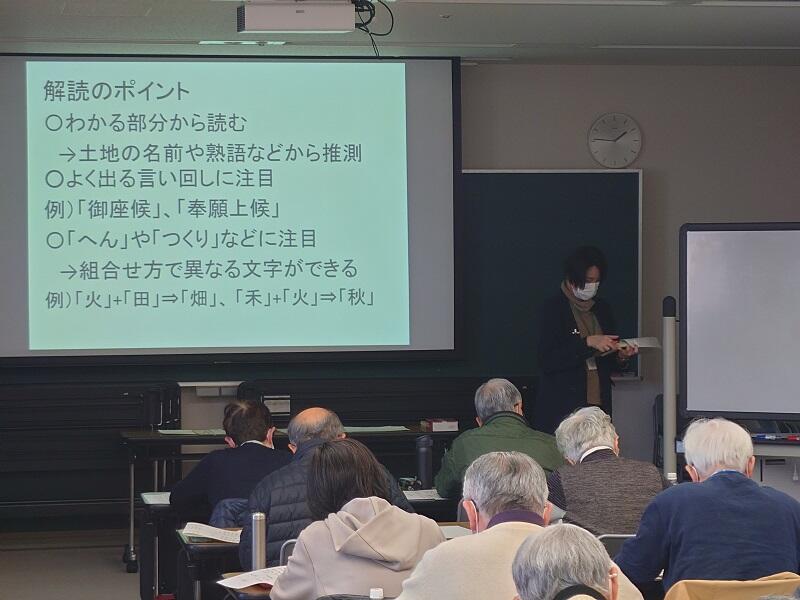

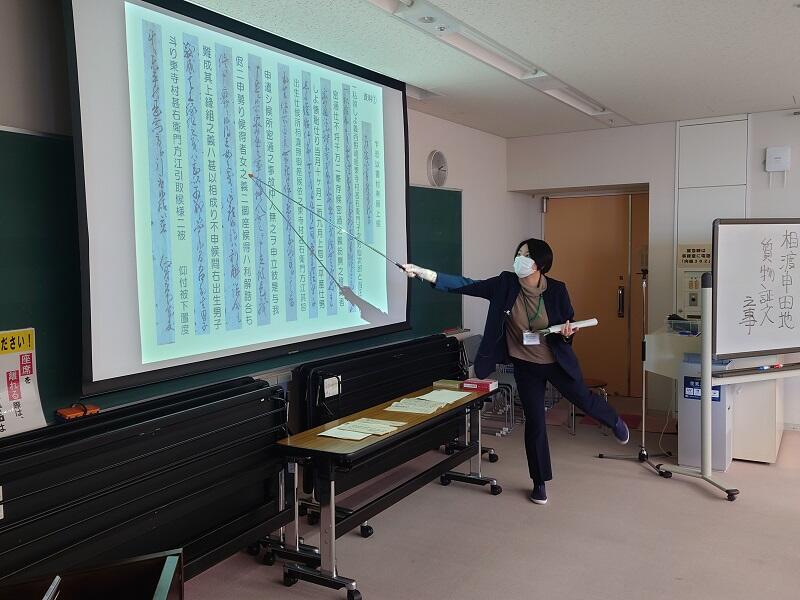

<講座の様子>

1日目(6月21日)

8日目(2月21日)

文書館講座Ⅱを開催しました

「明治の政治家鈴木昌司の足跡」と題し、文書館講座Ⅱを2月7日(水)に開催しました。当日は急な会場変更をお願いすることになり、受講者の皆様にはご迷惑をおかけしました。

今年度から始めた文書館講座は、当館所蔵資料をもとに新潟県の歴史を深掘りしていく講座です。今回は「解読」ではなく、「教養的」な講座として開催させていただきました。

明治期に県会議員、衆議院議員としても活躍した鈴木昌司にスポットを当て、彼の足跡を通して県内の自由民権運動について解説しました。条約改正問題や保安条例など、教科書で知っていることが県内ではどのような動きとなって表れたのかを知ることができたのではないでしょうか。

来年度も継続してこのような講座を開催する予定です。解読講座ともども、多くの方のご参加をお待ちしております。

<受講者の感想を一部紹介します>

・上越出身者として、大変興味深く拝聴しました。大変詳細に取りまとめており、大変良かったです。

・昔の政治家は活発に言論・行動をしていたと感心しました。地方出身者でありながら、特に条約改正を実現させた手腕は素晴らしい。

・明治時代の新潟県史の一部を教えてもらい大変興味深かった。膨大な資料を作っていただき、講師には敬意を表します。

・鈴木昌司の条約改正上奏案の提出における活動は新潟県の誇りであると思いました。大変分かり易い解説ありがとうございました。

<講座の様子>

越後佐渡ヒストリア第104話を掲載しました

第104話は「羽越線開業にかける思い-山際敬雄と加藤勝弥-」です。

日本海側の大動脈でもある羽越線ですが、開業の陰には尽力した人々の努力がありました。路線存続さえ話題になっている昨今、当時の人々の情熱に思いを馳せ、地域を支える路線について考えていただければと思います。

関連して、第77話「初志貫徹!貫き通した上越線への想い!」と、第81話「代議士山際敬雄の想い」もご覧ください。

越後佐渡ヒストリア第104話は、こちらをご覧ください。

古文書初級解読講座(冬季)を開催しました

古文書初級解読講座(夏季)を、12月6日(水)・12月13日(水)にAコース、12月8日(金)・12月15日(金)にBコースで、計4日間開催しました。多くの方からご参加いただき、盛況の中で終えることができました。

古文書初級解読講座は、比較的読み易いくずし字の解読演習と時代背景の解説を行う講座です。くずし字に慣れ親しんで、少しでも多くのくずし字を読めるようになりたい方を念頭において、講座を実施しています。

今回の講座では、近世(江戸時代)の密通にかかわる文書をテキストとし、訴訟と裁定、事後の処理など、村の対応について紹介しました。史料から当時の人々の生活の様子がうかがえたでしょうか。

受講生の皆様、2日間にわたってご参加いただき、ありがとうございました。

=====参加者の感想の一部を紹介します=====

■言葉は生きていて、時代によって異なっているという感じを強く持ちました。書き文章ですが、単語、言い回しが今とは異なっていて、そのままでは意味が取りづらい所がありました。話し言葉はどうだったのだろうと興味が湧きます。

■おもしろかったです。楽しかったので続けたいと思います。気長に導きいただき、度々よろしくお願いします。

■最初「まったく読めん!」と思っていましたが、説明を聞いて文字を眺めているうちに、しだいと模様から字に見えるようになってきました。講師はさらさら読んでいてすごいなーと思いました。

■くずし字を解読するだけでなく、そこから書いた人々の当時の状況までみえてくるのも古文書の面白さだなと思いました。ありがとうございました。

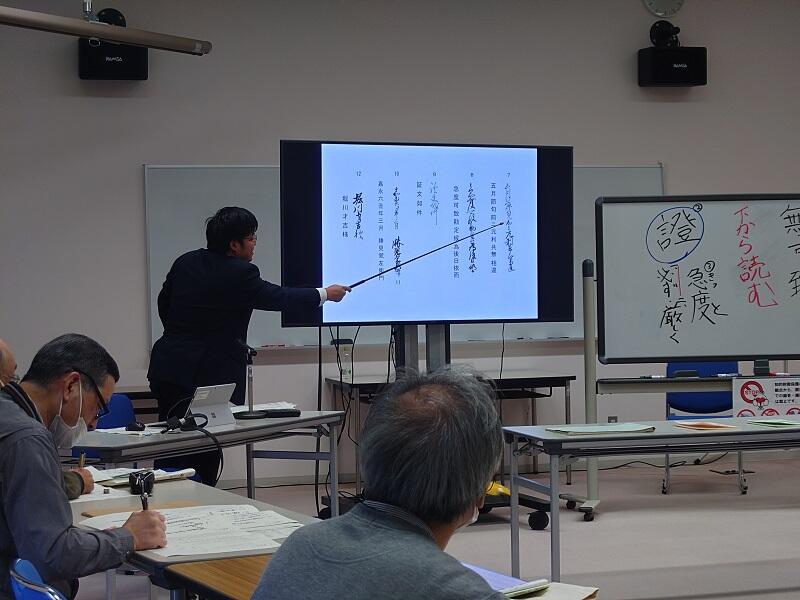

=====講座の様子=====

はじめての古文書講座(秋季)を開催しました

11月8日(水)・15日(水)・22日(水)に、「はじめての古文書講座(秋季)」を開催しました。

当講座は、古文書の解読にはじめて取り組む方のための講座で、古文書の基礎知識を学んでいきます。初日は古文書の形態や頻出する言い回し・人名、変体仮名など基本的な事項を学び、2日目から『往来手形』や『北越雪譜』、『人相書』といった様々な文書の解読に挑戦しました。また、解読と並行して辞書や練習用テキストの紹介もさせていただきました。

受講生の皆様、3日間にわたりご参加いただきありがとうございました。

<参加者の感想の一部を紹介します>

●古文書読解の初手として、大変興味深く思いました。

●なかなか一度では読めない。今後も初級者(初心者)向けの講座を続けてもらいたい。

●実物を手に取ってみたり触れたりできた事はよかった。資料の持つ意味や時代背景についてももっと知りたかった。

●資料を自分の力で解読することは困難も多くあったが、少しは面白くなったと感じています。

<講座の様子>

越後佐渡ヒストリア第103話を掲載しました

第103話は、「文書にみる印章使用の歴史」です。

庶民による印章の使用は、江戸時代に広まりました。以来、日常的に印章が用いられ、書類作成や売買契約の際などには捺印が必要とされてきました。しかし現在、行政のデジタル化・効率化の一環として「脱ハンコ」が進められています。印章の歴史にとって大きな転機を迎えている今、改めて印章使用の歴史に目を向けてみます。

越後佐渡ヒストリア第103話は、こちらをご覧ください。

「文書館だより第39号」を作成しました

「文書館だより第39号」では、明治期の旧制中学生の日誌をとりあげました。学校生活での悲喜こもごもが記されており、時代が変われど若者らしい感性が伝わってきます。下記のリンクからご覧ください。

また、10月17日(火)より開催される特別企画展や、昨年度新たに閲覧可能となった資料の紹介もしております。

こちらをクリック → 文書館だより第39号.pdf(PDF形式:1,081KB)

第1回歴史講演会の様子を紹介します

令和5年9月9日(土)に、令和5年度第1回歴史講座「東京の銭湯と新潟県」を開催しました。

講師には、横浜都市発展記念館の吉田律人氏をお招きしました。

京浜地域における幕末以降の銭湯経営の歴史と新潟県出身者の果たした役割について、社寺仏閣の石造物まで含んだ膨大な資料点検によって得られた研究成果を、分かり易く解説していただきました。身近なテーマでスライド資料も見やすく、多くの方にとってあっという間の2時間だったのではないでしょうか。中にはご自身の過去に思いを馳せながらお聞きになった方もいたかもしれません。

今年度の第2回歴史講座は令和6年3月2日(土)に開催の予定です。今回に劣らず魅力的なテーマでお届けしたいと思いますので、奮ってご参加ください。

*****参加者の感想の一部を紹介します。*****

●東京の銭湯経営者に県出身者が多いことは聞いていたが、具体的な資料を目にして改めて納得した。

●講師の熱意が伝わり、またスライドも見やすく理解しやすかった。

●また別のテーマで(吉田様の)講演をお聞きしたい。

*****講演会の様子*****

【重要】8月28日(月)電話の不通について

いつも当館をご利用いただきありがとうございます。

電話機交換作業のため、下記の時間帯に電話・FAXが不通になります(FAX送信データは保存されません)。

ほぼ終日となりますので、ご用件のある方はこの日を避けてご連絡ください。

◆日時:令和5年8月28日(月曜日)午前9時~午後4時(予定)

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

【重要】8月28日(月)ホームページ機能の一時停止について

いつも当館をご利用いただきありがとうございます。

システムのメンテナンスのため、下記のとおり当館ホームページの一部機能が停止します。

◆日時:令和5年8月28日(月曜日)午前9時~正午(予定)

◆停止する機能:当館所蔵資料の検索、「越後佐渡デジタルライブラリ」、を含む機能全般

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。