Category:令和2年度

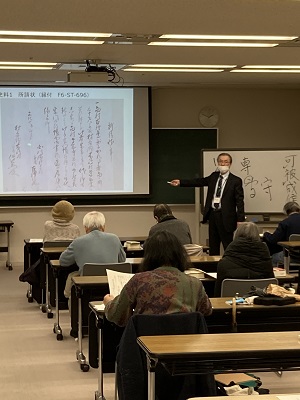

古文書解読講座(冬季)を開催しました

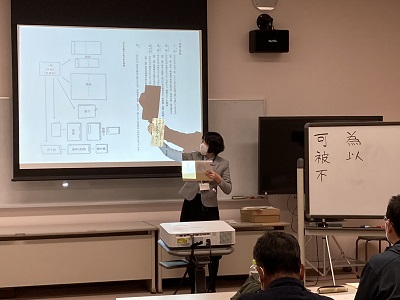

古文書解読講座(冬季)を、2月10日・17日(水曜日)に開催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止措置をとりながらでしたが、どちらのコースにも多くの方からご参加いただき、盛況の中で終えることができました。

古文書解読講座は、ある程度の古文書解読の知識・技能をお持ちの方を対象とした講座です。やや難解な文章や文字を題材に、講座を実施しています。

今回の講座では、江戸時代における住民登録手続きの流れから、独特の言い回しやくずし字の解説をしました。村と村との間で取り交わされる「所請状」や「離旦証文」などを読みながらくずし字に触れることはもちろんのこと、当時の住民登録の意味や村・寺の役割、現在との違いなどの解説も行いました。読むスピードも速く、みなさんご苦労されているようでしたが、最後には本講座に満足された様子がうかがえました。

受講生の皆様、2日間にわたってご参加いただき、ありがとうございました。

参加者の感想の一部を紹介します。

- 非常に判りやすい説明でした。そして、史料も適切なものでした。

- 定型文としての流れは読み取れるが、くせ字には難渋した!

- コロナ禍で大変な時期に感染防止対策を徹底して古文書解読講座を開設していただきありがとうございます。

- 全体の50~70%の把握くらいですが、今の内容、スピードは上達につながると思いましたので、とても楽しく気に入っています。

<講座の様子>

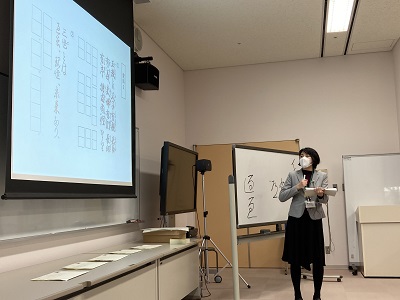

古文書初級解読講座(冬季)を開催しました

古文書初級解読講座(冬季)を、12月2日(水曜日)・12月9日(水曜日)にAコース、12月4日(金曜)・12月11日(金曜日)にBコースで、計4日間開催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止措置をとりながらでしたが、どちらのコースにも多くの方からご参加いただき、盛況の中で終えることができました。

古文書初級解読講座は、比較的読み易いくずし字の解読演習と時代背景の解説を行う講座です。くずし字に慣れ親しんで、少しでも多くのくずし字を読めるようになりたい方を念頭において、講座を実施しています。

今回の講座では、江戸時代によくみられる「人名」の練習からスタートし、「願書」を教材にして、独特の言い回しやくずし字の解説をしました。「願書」では用水の新設をめぐるやりとりなどの内容の文字解読を行いました。

受講生の皆様、2日間にわたってご参加いただき、ありがとうございました。

参加者の感想の一部を紹介します。

- 難しいが楽しかった。

- 初級解読講座も全く追いついていないが、さらにもう一歩進むとどんな感じか、まったく太刀打ちできなくとも解読講座も見てみたい気がします。

- はじめての古文書講座の次のステップとしては難しかったが大変勉強になりました。

- 丁寧にわかりやすく講義いただきありがたく思います。

<講座の様子>

はじめての古文書講座(秋季)の様子を紹介します

11月11日(水曜日)・18日(水曜日)・25日(水曜日)に、「はじめての古文書講座(秋季)」を開催しました。

当講座は、古文書の解読にはじめて取り組む方のための講座で、古文書の基礎知識を学んでいきます。古文書の形態や用途を学習した後、よく使われる表現、間違いやすい文字などを細かく確認しました。そして、往来手形や人相書といった様々な文書の解読に挑戦しました。

受講生の皆様、3日間にわたりご参加いただきありがとうございました。

今年度の「はじめての古文書講座」は、今回で終了となります。来年度も多くの方からの参加をお待ちしております。

<講座の様子>

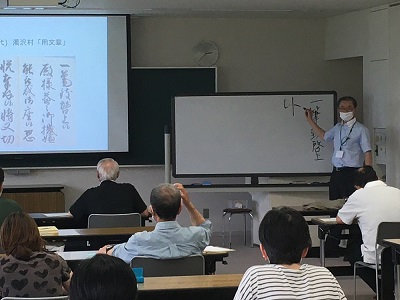

古文書初級解読講座(夏季)を開催しました

古文書初級解読講座(夏季)を、6月24日(水曜日)・7月1日(水曜日)にAコース、6月2日(金曜日)・7月3日(金曜日)にBコースで、計4日間開催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止措置をとりながらでしたが、どちらのコースにも多くの方からご参加いただき、盛況の中で終えることができました。

古文書初級解読講座は、比較的読み易いくずし字の解読演習と時代背景の解説を行う講座です。くずし字に慣れ親しんで、少しでも多くのくずし字を読めるようになりたい方を念頭において、講座を実施しています。

今回の講座では、「江戸の手習い」や「願書」を教材にして、独特の言い回しやくずし字の解説をしました。「手習い」では実際に江戸時代の子どもが手習所(寺子屋)で学んだ字の確認を、「願書」では新しい判子を使用したい・新たに商売を始めたいなどの内容の文字解読を行いました。

受講生の皆様、2日間にわたってご参加いただき、ありがとうございました。

参加者の感想の一部を紹介します。

- 古文書は難しいので、今回のように丁寧に説明いただくと復習も兼ね頭に入るのでありがたいです。

- 浮世絵を見に行くのが好きで、その中に書かれているくずし字も読めたらいいなと思い受講しました。まったく初めてということもあり、ほぼ読めませんでしたが。今回読み方を教えていただいた史料のように雛形のあるもので、読む練習をするのは慣れるのに良いと思いました。

- 講座はつまづきながらもご指導により解読できた時はウキウキです。

<講座の様子>

はじめての古文書講座(春季)の開催中止について

新型コロナウイルスの感染拡大防止により、臨時休館が継続しているため、「はじめての古文書講座(春季)」を中止とさせていただきます。

すでにお申し込みされた方、お申込みを考えておられた方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解くださるようお願いいたします。

休館中も次のサービスを実施していますので、ご案内申し上げます。

1.レファレンス

- 「新潟県の歴史資料に関すること」及び「資料の保存相談」等にお答えします。

- お問い合わせの内容は、できるだけ書面(手紙・Eメール・ファクス)にてお願いします。

ただし、次の場合には対応できません。

- 個人若しくは団体の秘密に関わることで、公表することが不適切なもの。

- 資料の鑑定及び価格評価に関するもの。

- 懸賞問題及び学校教育における宿題や課題等の回答に関するもの。

- 古文書の全文解読等、回答に過大な調査を要し、文書館の業務に支障を来すおそれのあるもの。

2.複写物郵送サービス

(1)対象文書

- 所蔵検索用コンピュータシステム(OPAC)掲載中の下記複製資料が対象となります。

- 新聞:新聞名、発行年月日を申込書に記入(日付単位で受付)

- 神社・寺院・仏堂明細帳:〇〇明細帳、社寺仏堂名を申込書に記入(社寺仏堂単位で受付)

(2)複写物成果品

- モノクロのみ

- 用紙サイズはA4・B4・A3の3種(資料の形態・大きさに合せます。原則として拡大・縮小はしません。)

(3)申込方法

- 郵送またはファックスのみ(電話など口頭での申込は受け付けできません)

- ホームページ上の複写申込フォーム(「複写物郵送サービス申込書(PDF形式:78KB)」)を印刷し、必要事項を記入の上、送付してください。申込後のキャンセルはできません。

- 申込件数・枚数の上限は、計10件または計200枚までです。

注意:日本国内の方に限らせていただきます。

(4)料金

- 電子式複写(コピー)A4・B4サイズ1枚25円、A3サイズ1枚50円

- 送料520円(全国一律、郵便局レターパックプラス)

(5)支払い方法

- 原則として、料金は前納です(料金等計算書を送付しますので、下記事項に留意し、所定の金額を指定期日までに金融機関の窓口でお支払いください。公的機関などで、後納となる場合はご相談ください)。

- 申込者と同一名義でお振り込みください。

- 振込手数料は、お申込者負担となります。

(6)発送

- 振込確認後、発送します。ただし、大量の申込枚数・料金の過不足・自然災害等による郵送の遅れ等の理由により、日数を要することがありますので、あらかじめご了承ください。

- 複写物の枚数・サイズにより、2つ折りで梱包することがあります。

注意:当面の間、平日の電話受付時間を変更します。

- 火曜日~金曜日:9時30分~17時

- 土曜日、日曜日、祝日:9時30分~17時(平日の月曜日は定例休館日です)

注意:カレンダーは便宜上、5月31日まで休館の表示となっています。開館日が決まりましたらカレンダーを更新します。

文書館ホームページのカレンダーの表示について

臨時休館が続いておりご迷惑をおかけしております。

4月7日現在、開館日は決まっておりません。(カレンダーは便宜上、4月30日まで休館の表示となっています)

開館日が決まりましたらカレンダーを更新します。

ご理解のほどよろしくお願いいたします。