文書館のイベント

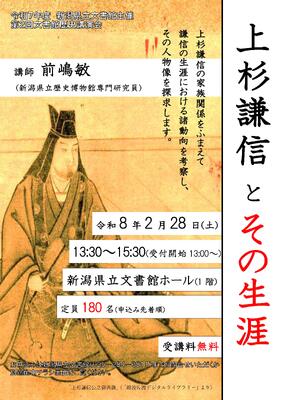

令和7年度 第2回歴史講演会を開催します

新潟県立文書館では、第2回歴史講演会を開催します。

今回は、新潟県立歴史博物館専門研究員の前嶋敏様をお招きし、「上杉謙信とその生涯」と題しご講演いただきます。中世史・戦国期をご専門とする前嶋様ならではの視点で、上杉謙信の家族関係をふまえて謙信の生涯における諸動向を考察し、その人物像を探求する内容を予定しております。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

聴講のお申込みについては、広報チラシ(PDF形式:605KB)の方もご確認ください。

期日

令和8年2月28日(土)

会場

県立文書館 ホール

日程

13時00分~13時30分 受付

13時30分~15時20分 講演

15時20分~15時30分 質疑応答

定員

180名

演題

「上杉謙信とその生涯」

講師

新潟県立歴史博物館 専門研究員 前嶋敏 氏

申込期間

2月3日(火)~2月25日(水)

申込方法

電子申請(QRコード、URL(申込フォームはこちら)より)

来館

電話 025-284-6011

Fax 025-284-8737

Eメール archives@mail.pref-lib.niigata.niigata.jp

備考

来館・電話での受付は午前9時30分~午後5時までです。

定員に達した場合、申込み受付を締め切らせていただきます。

その他

受講料、資料代は無料

聴覚に不自由があり、手話通訳をご希望される場合は、派遣依頼の都合上、2月12日(木曜日)までお問い合わせください。

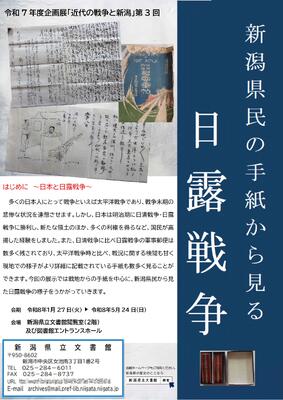

令和7年度 第3回企画展を開催しています

新潟県立文書館では、1月27日(火曜日)より第3回企画展を開催します(5月24日(日曜日)まで)。

第3回企画展では、「新潟県民の手紙から見る日露戦争」をテーマとして、20世紀初めの日露戦争において、戦地からの手紙を中心に、新潟県民から見た日露戦争の様子をうかがっていきます。

日清戦争に比べ日露戦争の軍事郵便は数多く残されており、現地での様子がより詳細に記載されている手紙も数多く見ることができます。

当時の歴史資料を1階エントランスホールと2階文書館閲覧室に展示しています。展示資料を実際にお手に取ってご覧になる際はカウンター職員までお申し出ください。皆様のお越しをお待ちしております。

令和7年度 古文書輪読会を開催しています

こちらの講座はお申込み受付を終了させていただきました。

令和7年度の古文書輪読会を開催します。

「江戸時代の日記を読む(頚城郡田村組大肝煎笠原家文書「天保十年 公私日暦」)」をテーマ・題材とし、月に1回のペースで計8回にわたって、江戸時代の日記を輪読します。講座受講を通じて、主体的な解読演習を通して古文書解読力の向上を目指すとともに、地域レベルの指導者養成を目指します(R7古文書輪読会ポスター.pdf)。

ある程度の古文書解読経験がある方、完走する意欲がある方を対象とします(定員20名)。

県民の皆様のご参加をお待ちしております。

※会場:県立文書館 大研修室

※日程:各日とも 13:00~13:30 受付 13:30~15:30 講座

※期日:令和7年6月17日(火)、7月16日(水)、8月20日(水)、10月8日(水)、11月19日(水)、12月17日(水)、

令和8年1月14日(水)、2月25日(水)(全8回)

【お申し込み方法】

電話もしくは、来館にてお申し込みください。古文書解読経験の有無などお知らせください。

※講座申込みの受付時間は、午前9時 30 分から午後5時までです。

※先着順で、定員は20名です。

【お申込み受付期間】

令和7年5月20日(火)~ 6月13日(金)

(6月9日~13日は特別整理期間休館のため、電話による受付のみとなります。)

【受講料その他】

受講料は無料です。ただし、初回に資料代として500円をご負担いただきます。

当日受付で資料を受け取られる際にお支払いください。

鉛筆、消しゴム、くずし字辞典(お持ちであれば)をご用意ください。

【お申込み・お問い合わせ先】

新潟県立文書館

●住所:新潟市中央区女池南 3-1-2

●電話:025-284-6011