文書館のお知らせ

越後佐渡ヒストリア第111話「戦後間もないころの中学校生活 ~吉田中学校学級日誌を読む~」を掲載しました

県立文書館には、県内の方より、母校の資料(学級日誌や生徒会誌、修学旅行の記録、卒業証書、周年行事の記念誌など)をご寄贈いただくことがあります。戦前や終戦直後の貴重な記録もあり、読むと当時の暮らしが垣間見えます。

*ヒストリア第111話は、こちらからご覧ください。

越後佐渡ヒストリア第110話 「星亨と小甚旅館」を掲載しました

明治時代の政治家で、自由党の指導者として知られる星亨(ほしとおる)(1850~1901)は、現在の西大畑公園(新潟市中央区)にあった新潟監獄署で半年間服役していたことがあります。小甚旅館は上大川前通5番町にあり、自由党員の定宿で星亨も滞在していました。

*ヒストリア第110話は、こちらからご覧ください。

令和7年度 古文書初級解読講座(冬季)を開催しました(お礼)

おかげをもちまして、古文書初級解読講座(冬季)を終了いたしました。

当講座では、「徴兵制と村人たち」をテーマとして、くずし字(筆文字)の判読や当時の歴史的背景の解説を交えながら古文書の解読を実施しました。

受講された皆様は、古文書の解読だけでなく、明治維新を経て、当時の人々があらたに制度化された徴兵制に戸惑いながらもいかに向き合ったのか、関心をもって受講されていました。

以下、受講者の方の感想(抜粋)と講座の様子をご紹介します。

・本講座のように単に文書を読むだけでなく、その背景を掘り下げることで、その内容について理解を深めることができて大変勉強になっている。地域に根差した古文書と出会えるのも楽しみの一つだ。

・見落としそうな細部まで解説があり、よく理解できた。ゆっくりしたペースもよかった。

令和7年度 はじめての古文書講座(秋季)を開催しました(お礼)

おかげをもちまして、3回続きの「はじめての古文書講座(秋季)」を終了いたしました。

本講座では、古文書を読むうえで必要な基礎知識として、変体仮名や人名の読み方、日付の読み方(干支や年号)などを学びました。

最終日には、当館所蔵資料の中から「往来手形」と「借用証文」の解読に挑戦しました。

当館といたしましては、今後もより充実した講座開催に努めてまいります。

以下、受講者の方の感想(抜粋)と講座の様子をご紹介します。

・初めてで難しかったが、古文書に興味を持てて参加してよかった。

・新しい知識が得られ、満足だ。機会を見て、次のステップに進みたい。

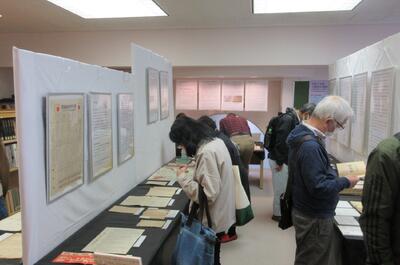

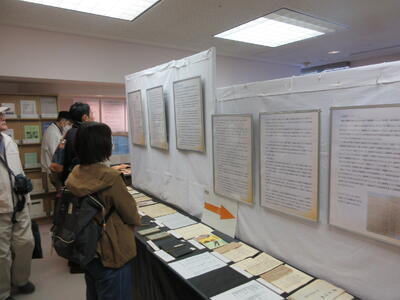

令和7年度 特別企画展を開催しました(お礼)

新潟県立文書館では、令和7年10月21日(火曜日)~11月9日(日曜日)まで、令和7年度特別企画展「近代の戦争と新潟 ― 戦後80年 昭和の戦争と県民の暮らし ―」を開催しました。

おかげさまで、多くの方からご来館いただきました。心より感謝申し上げます。

当館といたしましては、所蔵資料を県民の皆様に広くご利用いただき、新潟県の歴史に関心を寄せていただくべく、展示や講座等の充実に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

以下、いただきました感想(抜粋)と、観覧の様子です。

・実際に手に取ってみることができるのが非常に良かった。教科書で見たような資料や出来事が当時の学級日誌に本当によく書かれていて改めて大きな衝撃を受けた。貴重な経験だった。

・戦時の資料を手に取ることができて、視覚以外の感覚でも戦争を感じることができて非常に良い展示だった。