新潟県の歴史と文化を旅するギャラリー

おうちで古地図・書画・古文書

バックナンバー

テーマ27 越後の妖怪(令和7年10月公開)

新潟県立近代美術館で令和7年12月7日まで開催していた「オバケ?」展にちなみ、新潟県の妖怪が出てくる史料をご紹介します。

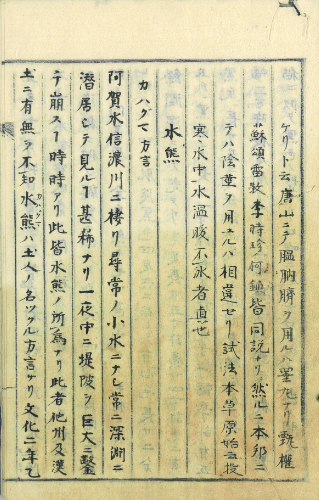

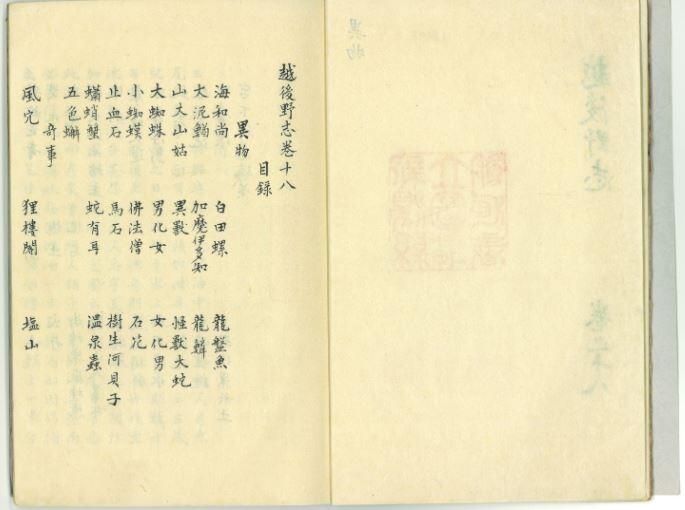

「越後野志外集」は、水原の書肆(しょし)小田島允武が編纂した史料です。本編は地理的な内容ですが、外集は博物天産誌です。巻27下では、アザラシやカワウソなどの実在する動物に混じって「水熊」(カワグマ)や「水虎」(カッパ)などの妖怪が紹介されています(25~28コマ目)。

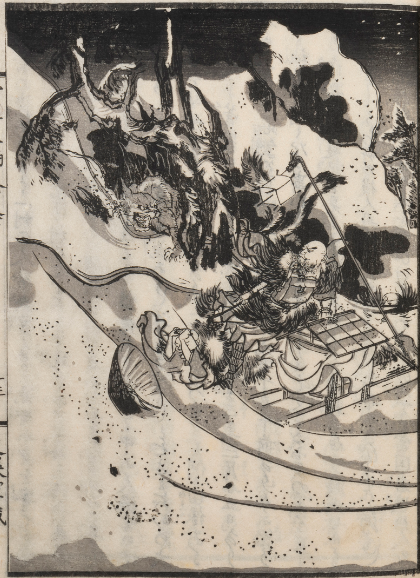

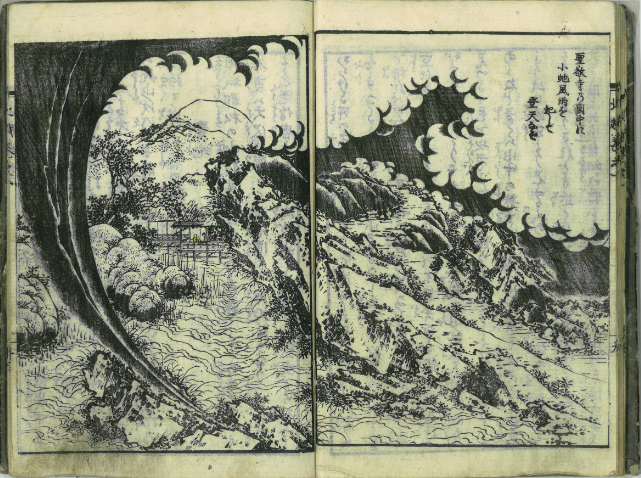

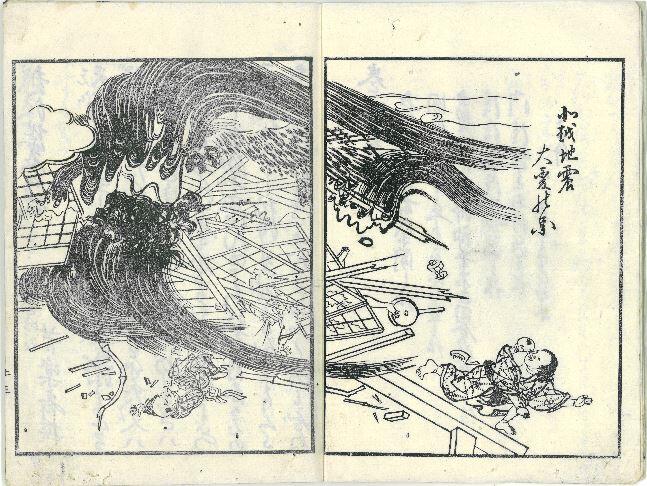

「北越雪譜」は、江戸時代の越後国魚沼地方の生活などを書いた地誌です。ニ編巻之三では、葬式中に死体を奪おうとした「大猫」(火車)と対峙する「北高和尚」(魚沼郡雲洞村にあった雲洞庵の僧侶)の勇ましい姿が描かれています(16コマ目)。

「北越奇談」は、越後国各地の怪異談をまとめたもので葛飾北斎が挿絵を描いています。巻之4では、山小屋に暖を取りに現れたという半裸の「山男」の少しひょうきんな顔立ちが目を引きます(19コマ目)。

テーマ26 幕末維新の長岡三傑(令和7年8月公開)

戊辰戦争時に長岡藩を率いた河井継之助、戊辰戦争後の長岡の復興に、教育と産業の側面から貢献した小林虎三郎と三島億二郎は、「幕末維新の長岡三傑」と呼ばれています。今回はその3人にちなんだ資料をご紹介します。

ちなみに、今年は三島億二郎の生誕二百年にあたります。

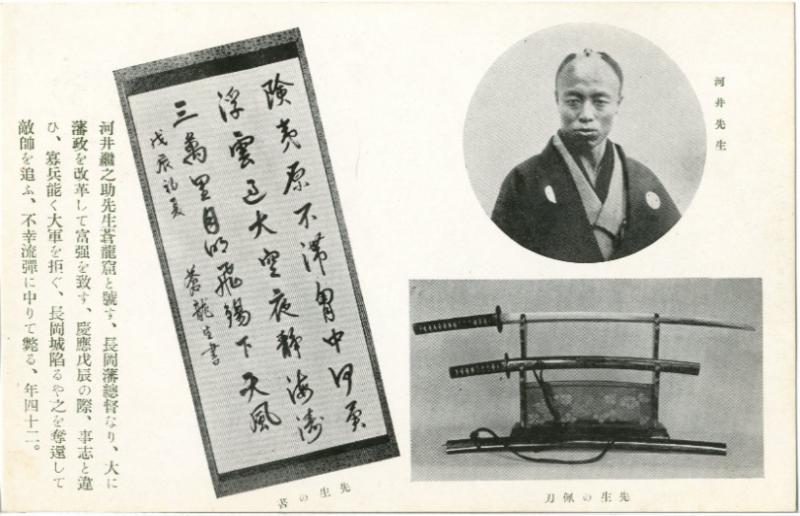

河井継之助は、幕末の長岡藩の藩政改革を行い、戊辰戦争時には軍事総督として新政府軍と戦いました。この「流芳遺韻(長岡偉人集):河井継之助」には、継之助の肖像と刀、書を題材とした絵葉書が掲載されており、継之助の人柄が伝わってきます。

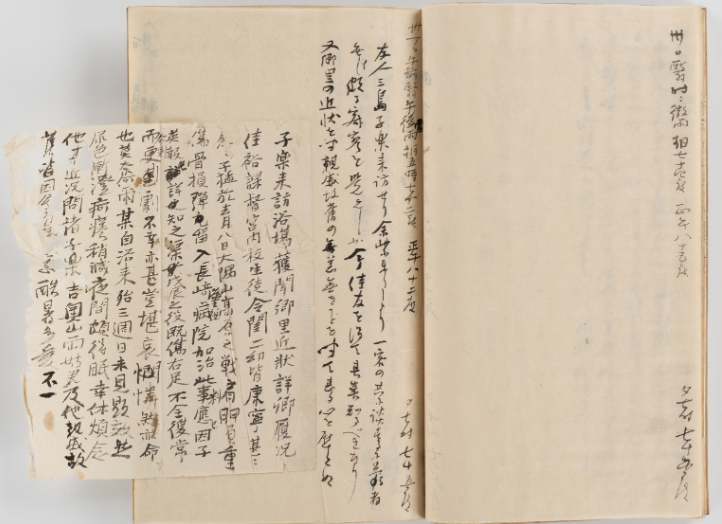

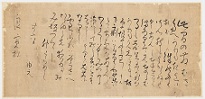

「米百俵」の逸話で有名な小林虎三郎は、戊辰戦争後に武士、町人、農民が分け隔てなく学ぶことができる国漢学校を開校、長岡の教育の礎を築きました。「伊香保日記 乙」は、虎三郎が晩年に群馬県の伊香保温泉で湯治した際の日記で、7月31日の日記では三島億二郎が虎三郎のもとを訪れていることがわかります(15コマ目)。

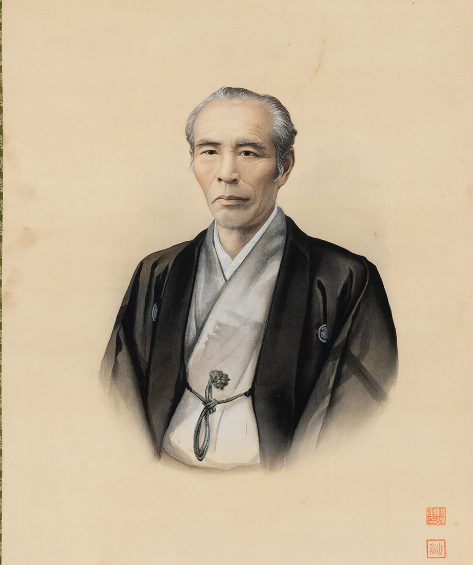

三島億二郎は、戊辰戦争で荒廃した長岡で「第六十九国立銀行」や「長岡会社病院」などの設立に尽力しました。こちらの肖像画の精悍な顔立ちから、億二郎の芯の強い人物像が窺い知ることができます。

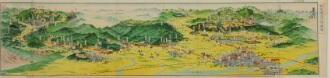

テーマ25 鳥瞰図(令和7年6月公開)

鳥瞰図とは、鳥が空から見下ろすように斜めに俯瞰して描いた地図のことで、大正~昭和期の観光パンフレットなどによく用いられました。

今回は、当館で所蔵している彩色豊かで見て楽しい鳥瞰図をご紹介します。

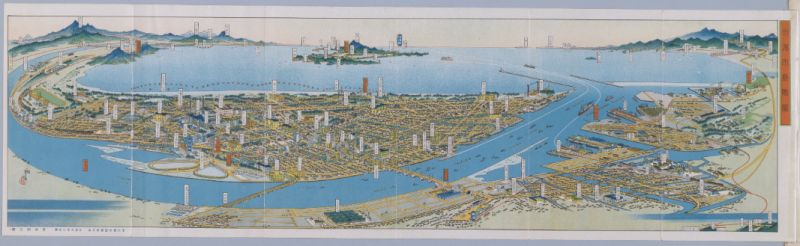

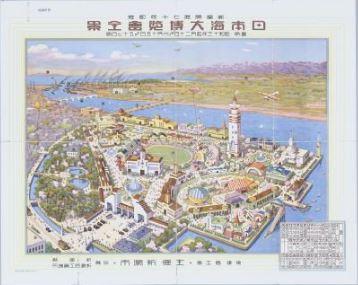

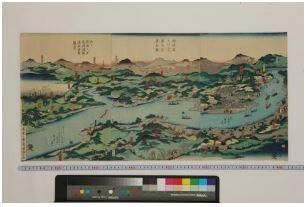

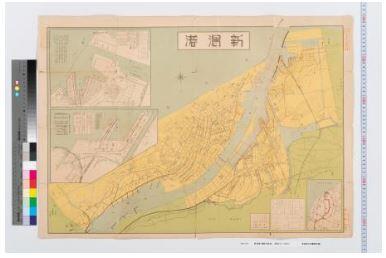

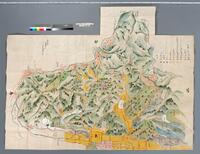

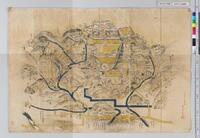

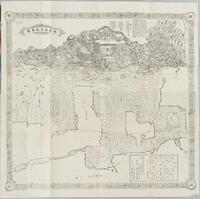

「新潟市鳥瞰図」は、昭和13年に開催されるはずだった「日本海大博覧会」の宣伝用に作られた鳥瞰図です。日本海と信濃川に囲まれて、港町・新潟がまるで島のように描かれています。

「佐渡が島」はひときわ多彩な色使いが魅力で、勇壮な山々と丹念に描かれた家並みの対比が面白い作品です。

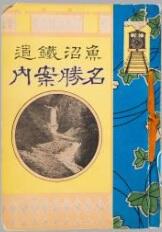

「新潟電鉄沿線案内」は、燕駅と県庁前駅(後の白山前駅)を結んでいた新潟電鉄の沿線を描いています。近隣の名所が記されており、昭和8年当時の観光情報が垣間見える資料です。

テーマ24 明治記念新潟県立図書館(令和7年4月公開)

新潟県立図書館は、大正4年に「明治記念新潟県立図書館」として誕生し、令和7年4月1日に110周年を迎えました。

当館で所蔵する絵葉書からは、西洋建築の当時としてはモダンな建物であったことがわかります。なお、場所は現在の新潟市中央区寄居町です。

当時の閲覧室には「普通一般室」「婦人室」「児童室」「新聞雑誌室」などがあり、絵葉書として残っているのはそのうち「普通一般室」(普通閲覧室)と「児童室」(児童閲覧室)です。

「[新潟県立図書館エハガキ]:普通閲覧室」で、奥の壁に見える額絵は長岡市出身の日本画家・浅野赤城の「津川麒麟山風景」です。その後、県立図書館は2度移転して、女池にある現在の図書館は3代目の建物になりますが、「津川麒麟山風景」は今も館内ホールの入口上方に展示されています。

テーマ23 昔の商家(令和7年2月公開)

図書館には、ご自身のルーツを探しに各地から利用者がやってきます。調査相談の過程では、ご先祖の仕事に関する資料を探すこともしばしばです。

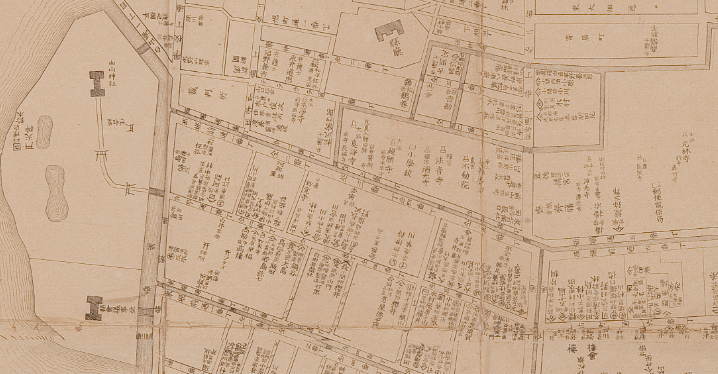

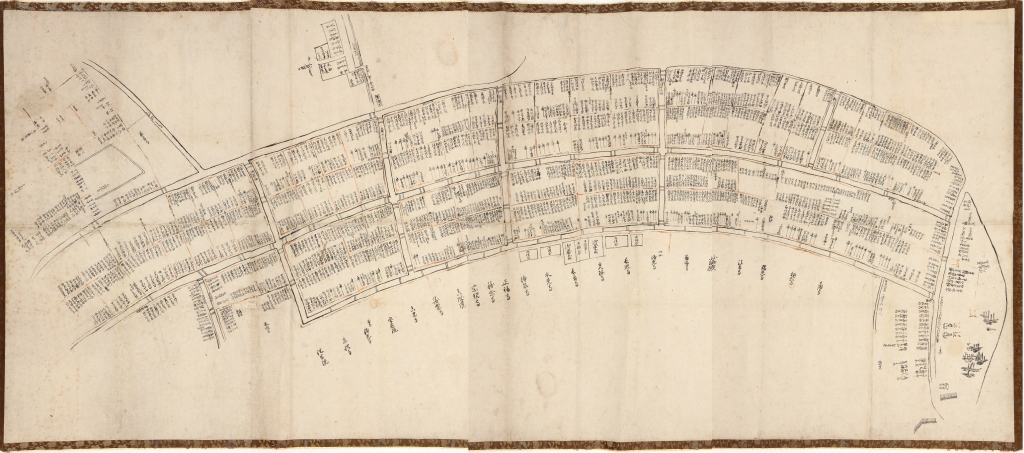

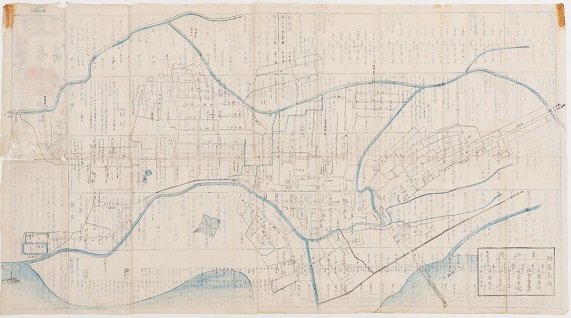

そこで今回は、幕末や明治時代の新潟町の地図や新潟県内の商家の店構えなどが載っている資料をご紹介します。

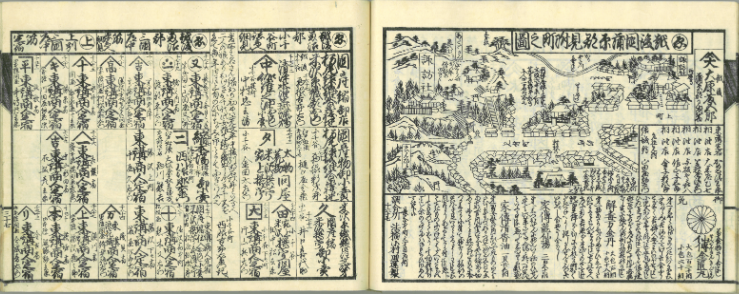

「東講商人鑑」は幕末に刊行された商工案内です。「あずまこうあきんどかがみ」という名前のとおり「東日本編」になります。廻船問屋や宿屋などの様々な業種について、その屋号と店主名が掲載されており、越後国は38~53コマにあります。

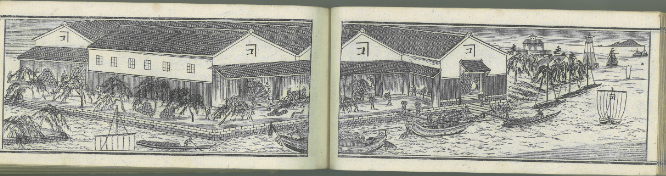

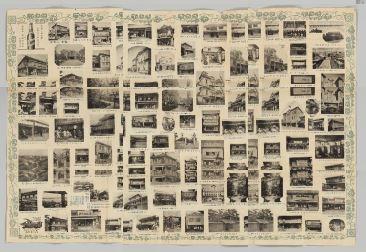

「北越商工便覧」には明治22年頃の新潟県内にあった商家の店構えが精細に描かれています。店先には通行人や行商人も描かれ、当時の賑わいが垣間見えます。

「新潟市商業家明細全図」は明治29年に刊行された地図で、新潟市中心部の店舗名や屋号が記載されています。当時の新潟市が「商人の町」であったことがよくわかる資料です。

テーマ22 へび(令和6年12月公開)

2025年は巳年です。そこで今回はへびにちなんだ資料を紹介します。

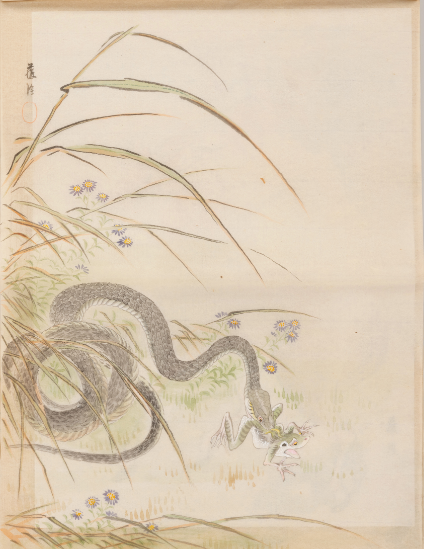

「大江海門粉本一式」は『新潟新聞』などの印刷人を務めた大江万里による絵の下書きや模写一式です。59~70コマ目に様々な干支が描かれていますが、64コマ目には2025年の干支であるへびが描かれています。

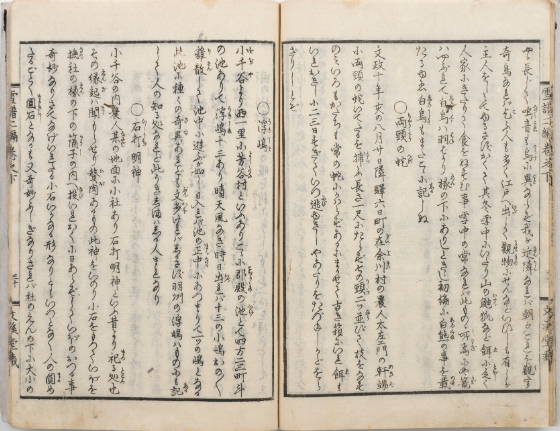

「北越雪譜」は江戸時代の越後国魚沼地方の生活などを書いた地誌です。二編巻之四の10コマ目では、頭を2つ持つへびが発見された出来事が述べられています。

「北越奇談」は越後国各地の怪異談をまとめたものです。巻之1では、へびが天に昇る話(19コマ目)などが紹介されています。

テーマ21 錦絵 (令和6年10月公開)

越後佐渡デジタルライブラリーでは、トップページ内「カテゴリー別デジタル資料一覧」から資料の種類で探すことができます。今回は「錦絵」カテゴリーから、その一部をご紹介します。

「上杉輝虎入道謙信」は、越後の名将上杉謙信を描いたもので、袈裟頭巾の飾りと色鮮やかな装いが特徴的です。

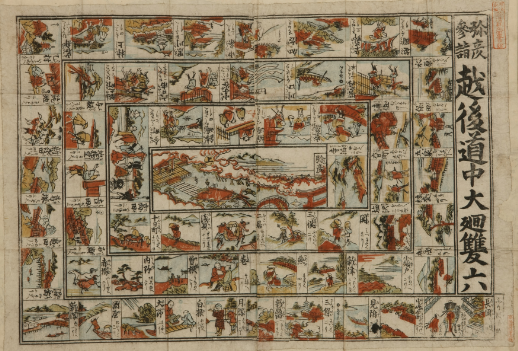

「弥彦参詣越後道中大廻雙六」は、越後国内各地をマスに描いた双六です。長岡をスタートし、越後国一之宮の弥彦神社のある弥彦がゴールになっています。

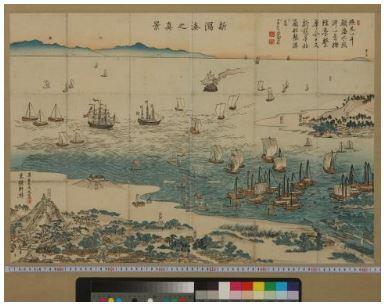

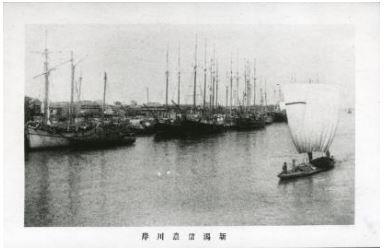

「新潟湊之真景」は、外国船やそれに向かわんとする応接舟、様子を見ようと日和山に登る人たちなど、幕末に開港した当時の新潟湊の様子が描かれています。

テーマ20 新潟県ゆかりの実業家(令和6年8月公開)

2024年7月から発行されている新紙幣の1万円札に、明治の実業家渋沢栄一が描かれています。新潟県でも大倉喜八郎や三島億二郎、中野貫一などの実業家が同じ時代に活躍しました。今回は新潟県ゆかりの実業家に関する資料をご紹介します。

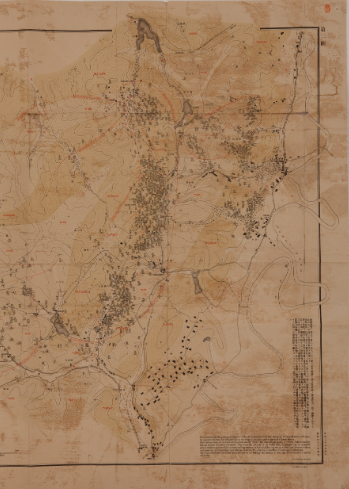

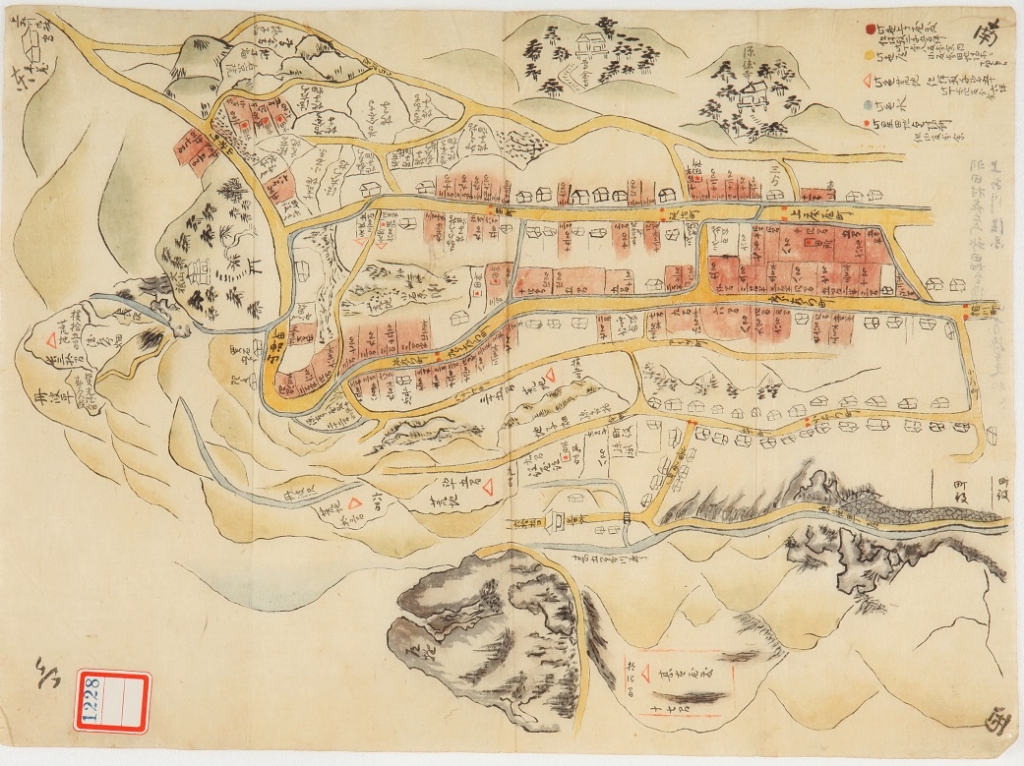

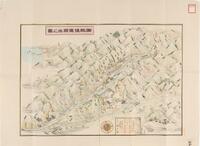

「新津油田精査図」は「日本の石油王」と呼ばれた中野貫一が携わった新津油田の地図です。図面上に無数の油井が確認でき、新津(現在の新潟市秋葉区)で石油の採掘が盛んであったことがわかります。

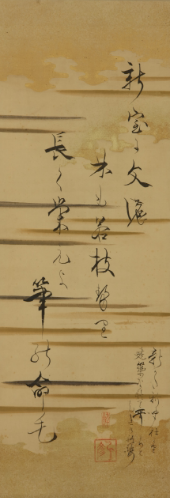

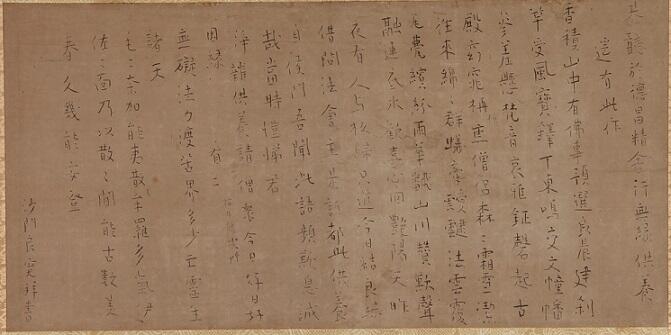

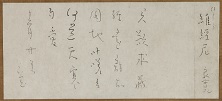

「大倉喜八郎 和歌(書)」は渋沢らと共に帝国ホテルの設立など、多くの事業に尽力した大倉喜八郎の書です。号は鶴彦と称し、この書では個性的な落款印が使われています。

「三島億二郎日記 (第四回北遊記)」は戊辰戦争後の長岡の復興に貢献した三島億二郎が、北海道を訪れた際の日記です。94コマ目にはラムネのレシピが書かれていて、人柄の一端を伺うことができます。

テーマ19 描かれた佐渡(令和6年6月公開)

新潟県立歴史博物館で7月13日から8月25日まで開催する夏季企画展「大・佐渡島(だいさど)」にちなみ、佐渡の風景や動植物が描かれた史料をご紹介します。

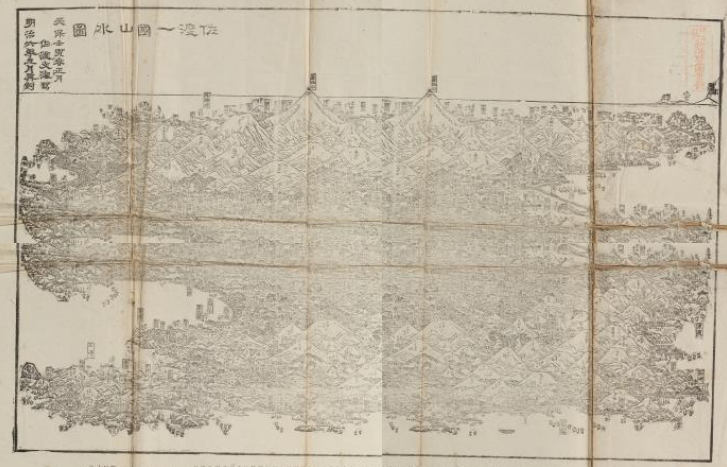

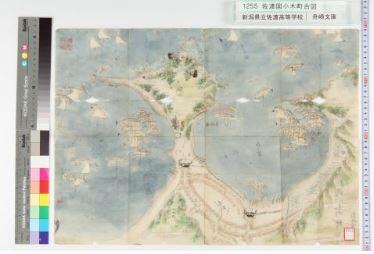

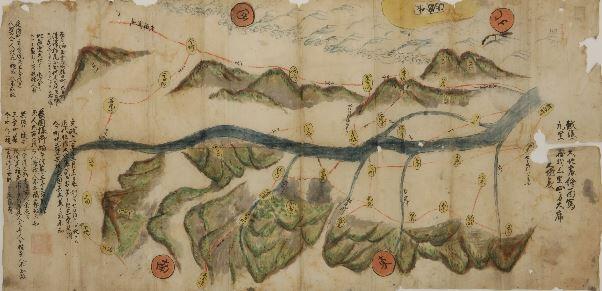

「佐渡一国山水図」は佐渡の山々が立体的に描かれており、その間に点在するたくさんの村が佐渡島の広大さを雄弁に物語っています。

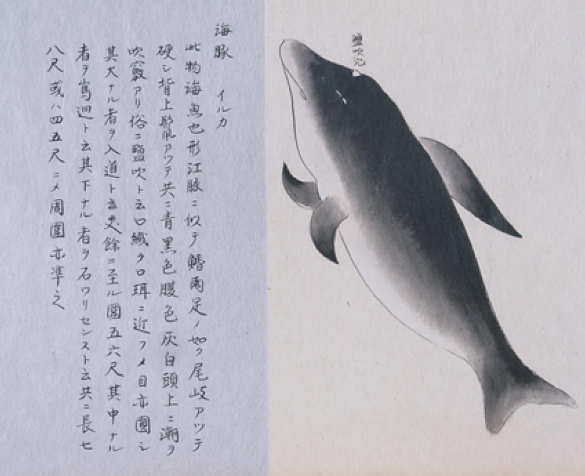

「佐渡州物産」は佐渡に生息する動植物の図集です。上下巻あわせて57種が掲載されており、下巻のスライド25のイルカはなんとも言えないニヒルな表情をしています。

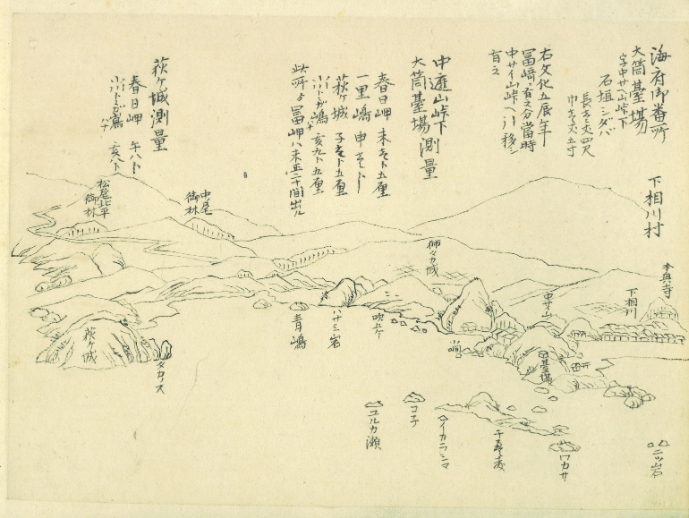

「佐渡海岸通測量野帳」は、佐渡沿岸部の岩礁、村落、山野の状況を記録した写生帳です。一巻のスライド8には「台場」も見えます。是非探してみてください。

テーマ18 博覧会(令和6年4月公開)

大阪・関西万博の開催まで1年を切りました。そこで、新潟県内で過去に開催・計画された博覧会に関する地図や絵葉書を紹介します。

「新潟市地図 羽越線全通記念博覧会」は、大正13(1924)年に開催された羽越線全通記念博覧会の会場周辺の案内です。裏面には商店等の写真も掲載され、当時の古町界隈の店構えを見ることができます。

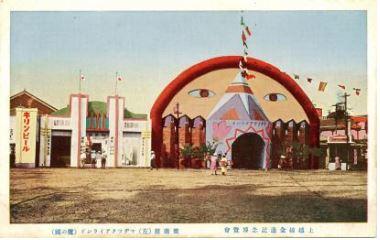

「上越線全通記念博覧会 健康館・マヂックアイランド」は、昭和6(1931)年に開催された上越線全通記念博覧会の絵葉書です。色鮮やかでユニークな建物が印象的です。

「日本海大博覧会全景」は、昭和13(1938)年に開催予定だった幻の日本海大博覧会の鳥瞰図です。

テーマ17 川中島の戦い(令和6年2月公開)

戦国時代、上杉謙信と武田信玄が五度に渡り戦った日本で最も有名な合戦の1つ「川中島の戦い」を描いた錦絵などをご紹介します。

「上杉武田対陣矢合之図」は3枚続きの錦絵で、両陣が対峙する緊迫した様子が俯瞰で描かれています。

「川中島激戦之図」は、特に有名な、永禄四年(1561)の川中島の戦いでの武田信玄と上杉謙信の一騎打ちの様子を描いた躍動感溢れる錦絵です。

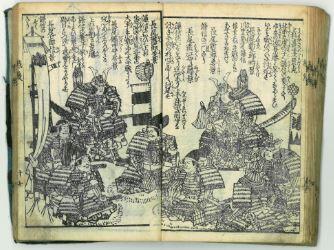

「甲越勇士鑑」は、川中島の戦いで活躍した武田上杉両軍の武将の戦いぶりを絵入りで紹介しています。

テーマ16 越後国の地誌(令和5年12月公開)

江戸時代、越後国では民間の学者を中心として、複数の地誌類が作られました。そのうちのいくつかをご紹介します。

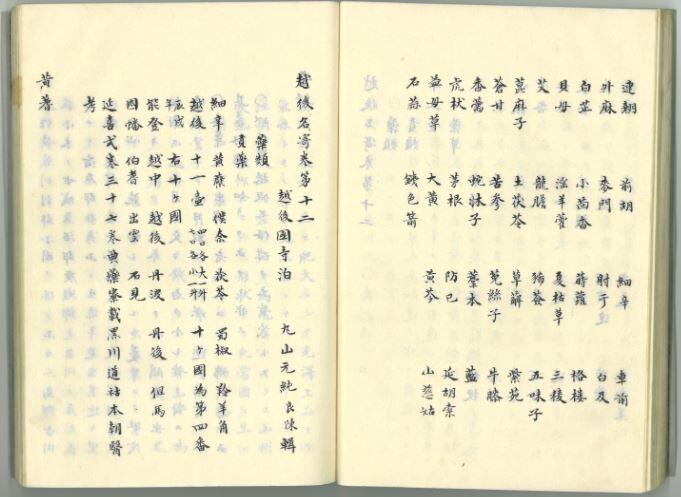

「越後名寄」は、他の地誌に先立ち、宝暦六年(1756)に作成されました。著者が医師ということもあり、花木や動植物などのほか、「薬草」の項目もあります。

「越後国全図附録」は、与板の三輪長泰が「越後国全図」を著した際にその附録として作成したものです。この地誌を視覚的に補うため同時期に「越後国図絵之部」「越後国四城」も作られています。

「越後野志」は、水原の書肆(しょし)小田島允武が編纂しました。地誌でよく見られる項目のほか、「歌名所考」や「古墳墓」、「異物奇事」なども掲載されています。本編とは別に外集があり、そちらは博物天産誌です。

テーマ15 越後の戊辰戦争(令和5年10月公開)

昨年公開された映画『峠 最後のサムライ』にちなみ、越後での戊辰戦争の様子がわかる資料をご紹介します。

「越後国上杉景勝家督争合戦」は、御館の乱時にはまだ存在しない長岡城が描かれており、戊辰戦争を御館の乱に見立てて描いたものとされています。各地の戦闘の様子などを窺い知ることができます。

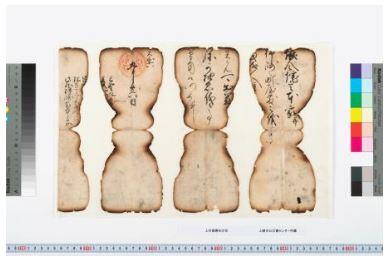

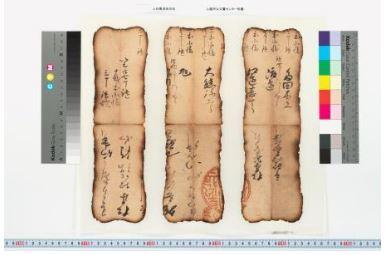

「北征日誌」は、柱題(版心書名)が「軍務官日誌」となっており、新政府側の人物が書いた北越戊辰戦争時の従軍日誌です。上中下の3冊です。

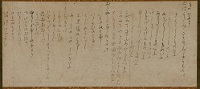

「扈従日記」は、河井継之助の義兄梛野嘉兵衛が書いた日記で、藩主・前藩主の動静を主として戊辰戦争時の長岡藩の様子を知ることができます。

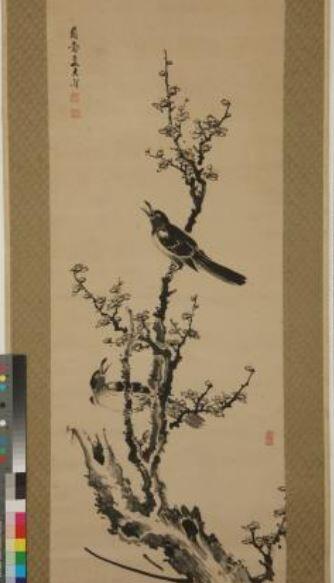

テーマ13 今年の新春掛軸展を振り返る(令和5年6月30日公開)

毎年1月に開催している新春掛軸展から今年展示した資料を一部ご紹介します。

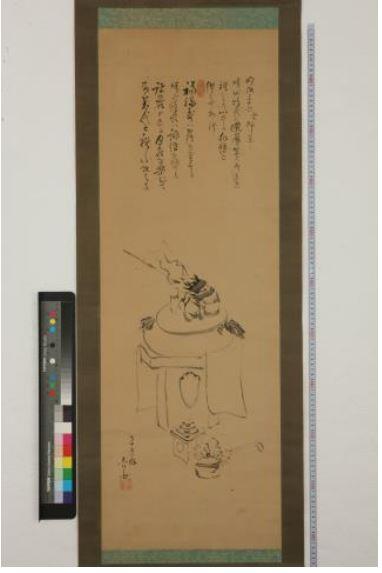

「飾餅図」は、正月気分にふさわしい華やかな作品で、新春掛軸展では毎回好評をいただいています。作者の島田亮斎は岩船郡岩船町(現村上市)出身の木彫師で、名匠有磯周齋の教えを受けた後に、社殿堂宇や山車などの製作に携わりました。

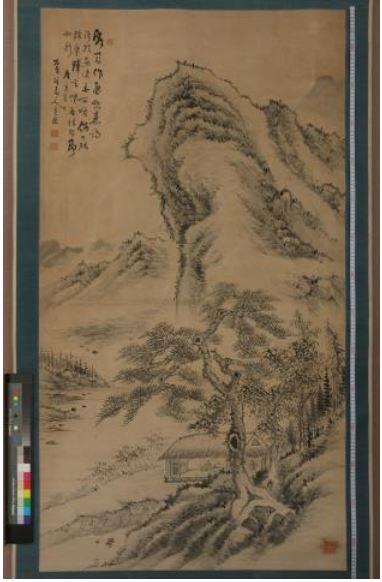

「山水図」の作者渡辺太淳(芝谷)は南画家の僧侶で、南魚沼市にある名刹雲洞庵執事を務めました。手前の松の木の下に隠れるように佇む庵によって、後方にそびえたつ山々の雄大さが引き立っています。

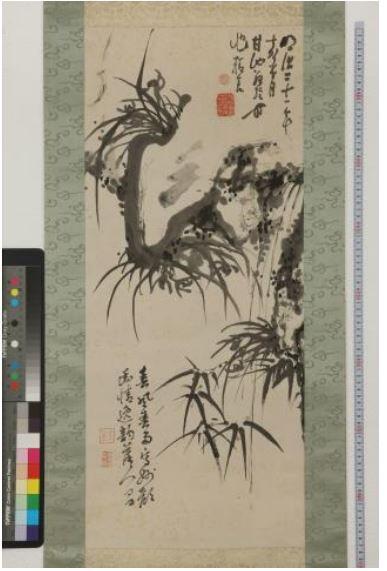

「竹之図」の作者遠藤七郎(甘雨)は勤王の志士としても活躍しました。力強くねじ曲がった上部と均整の取れた下部の対比が面白い作品です。

テーマ12 港と船(令和5年4月26日公開)

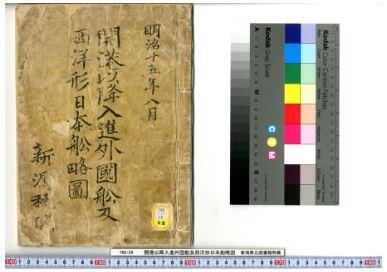

北前船の寄港地としてさまざまな文化が栄えた新潟湊。幕末には日米修好通商条約に基づき、開港5港の1つになりました。新潟の歴史と深くかかわる船と港に関する資料を紹介します。

テーマ11 描かれた花たち(令和5年2月28日公開)

春が近づき、美しい花を楽しめる季節の訪れを前に、当館所蔵の書画の中から、花を描いた作品をご紹介します。花と一緒に描かれた鳥や猫も、愛嬌を添えています。

テーマ10 新潟県内の寺院・神社を巡る(令和4年12月21日公開)

県内には、由緒ある寺院・神社が数多くあります。今回は、県立図書館が所蔵する絵葉書や錦絵のうち、寺院・神社に関連する資料をご紹介します。初詣などで訪れた際には、由緒や歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

テーマ9 線路は続くよ―新潟の鉄道―(令和4年10月27日公開)

鉄道開業150年にちなみ、県立図書館と県立文書館が所蔵する、鉄道に関連する絵葉書や写真、当時の沿線名勝案内を紹介します。懐かしい風景の中を走る列車の姿や、沿線を紹介する美しい絵をお楽しみください。

テーマ8 地震の記録(令和4年9月7日公開)

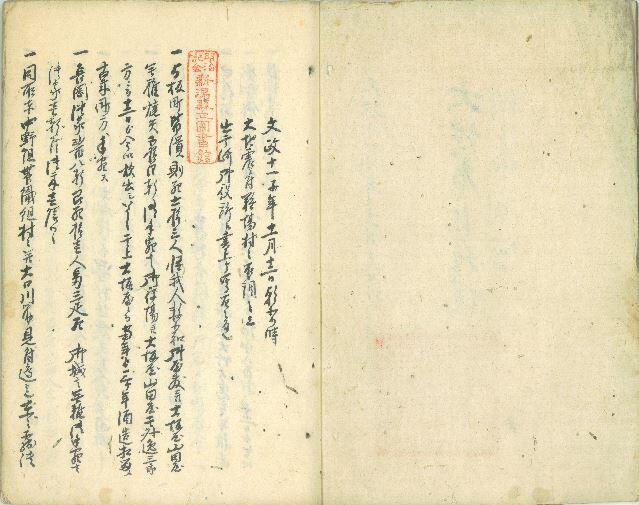

新潟県内で起こった過去の地震は、その被害状況がさまざまな形で記録されてきました。デジタルライブラリーでは、新潟地震の被災状況図のほか、文政11(1828)年の三条地震、弘化4(1847)年の善光寺地震についての資料等がご覧いただけます。

テーマ7 <県立文書館主催講座連携テーマ>和本から読み解く越後の暮らし(令和4年6月14日公開)

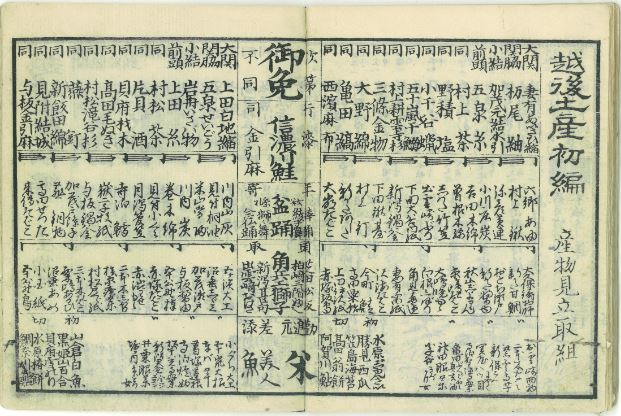

新潟県立文書館主催の「古文書初級解読講座(夏季)」でテキストに取り上げられる資料『北越雪譜』『越後土産』をご紹介します。当時の人々の生活に思いを馳せながら、和本に親しんでみませんか。

テーマ6 良寛さんとゆかりの人々(令和4年4月13日公開)

江戸時代後期に越後国出雲崎で生まれた曹洞宗の僧侶・良寛禅師を、新潟県民は親しみを込めて「良寛さん」と呼びます。地元の出雲崎や近隣自治体では良寛禅師の書や書簡が今も大切に保管されており、越後佐渡デジタルライブラリーでも、良寛記念館などが所蔵する良寛作品を数多くデジタル化して公開しています。

テーマ5 歩いて楽しむ古地図の世界(令和4年2月22日公開)

春が来たら、いつもの町を古地図片手に散策してみませんか?昔のままの街道や思いがけない町並みの変化など。ふとした気付きの中に、「いつもの町」の新たな魅力が見つかるかもしれません。

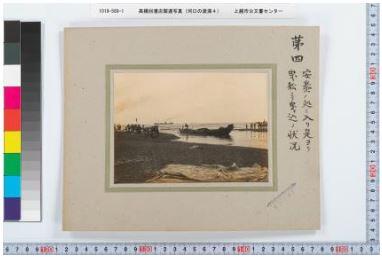

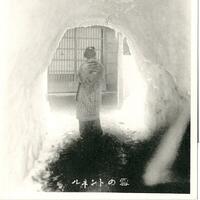

テーマ4 雪国の風情を楽しむ(令和3年12月14日公開)

県立図書館と県立文書館が所蔵する新潟の古写真や絵ハガキをたどって、明治から昭和初期の雪国・新潟を旅してみましょう。住民にはため息をつきたくなる風景ですが、雪の少ない地域にお住まいの方の目には新鮮に映るかもしれません。

テーマ3 風雲!春日山城(令和3年10月19日公開)

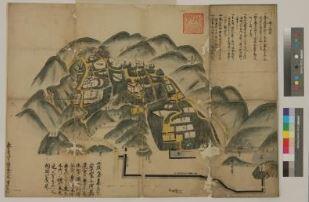

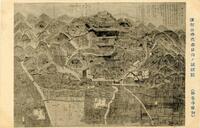

戦国武将・上杉謙信公の居城として知られる春日山城。複雑な自然の地形を巧みに利用した堅固な城塞で、難攻不落の天下の名城といわれました。現在は空堀や土塁などの遺構が残るのみですが、国の文化財に指定されている大変貴重な史跡です。

テーマ2 近代日本の発展と佐渡金銀山 (令和3年8月17日公開)

日本最大級の鉱山である佐渡金銀山は、戦国時代には天下人の野望をかきたて戦乱を招いた一方、江戸時代には幕府の財政を支え、その繁栄の礎を築きました。明治以降も西洋人技術者を招き機械化・近代化が図られたことでさらなる拡大発展を遂げ、近代日本の発展にも大きな影響を与えたそうです。

テーマ1 ちょっと昔の新潟 (令和3年6月22日公開)

県立図書館と県立文書館が所蔵する新潟の古写真や絵ハガキをたどって、明治から昭和初期の新潟県を旅してみましょう。懐かしい風景の中に新たな発見があるかもしれません。