現在までよく残っている古文書の1つに借金証文があります。借金証文には借金の理由や担保物件などが記載されており、そこから人々の暮らしを垣間(かいま)見ることもできます。今に残る借金証文を通して、江戸から明治期における人々の暮らしをみていきましょう。

借金をする理由はさまざまです。「年貢上納に差支(さしつか)え」という文言が目立ちますが、なかには天明元年(1781)女(おな)谷(だに)村(柏崎市)の証文中の「酒造仕入(しいれ)方に引詰り」や、天保14年(1843)梅津村(佐渡市)の「松前(まつまえ)表より肥(こ)やし鯡(にしん)買入元(もと)出(で)金に仕(つかまつ)りたく」、文久2年(1862)曽根村(新潟市西蒲区)の「店仕入金に差支え」にあるように、商売上の資金調達のために借金する例がみられます。また、慶応元年(1865)池平村(魚沼市)の証文では、山論(山争い)の訴訟費用を捻出するために借金している例もみられます。

次に、借金の担保物件にもさまざまなものがあります。江戸時代の前期から中期(17~18世紀)までは土地や屋敷が多くみられますが、幕末・明治(19世紀)にかけてはバラエティに富むようになります。天保3年(1832)曽根村(新潟市西蒲区)借主は、13両の借金のうち3両分を脇差(わきざし)1腰で引当(ひきあて)(担保)としています。同人は安政7年(1860)にも35両の借金をし、このときは家財と店の商品すべてを担保にしています。

池平村(魚沼市)の証文には山稼ぎ品をはじめ多くの担保物件がみられます。安政4年(1857)借主は借金の担保として貸主に木(こ)炉(ろ)(薪)を渡すこととしています。木炉は魚沼郡の特産品であり、慶応2年(1866)の証文にも、借主が借用した米金に見合った量の木炉を貸主に渡す約束をしています。このほか、安政5年(1858)借主は家職の蚕(繭)を担保として借金しています。明治2年(1869)借主は3両1分を借金し、その担保として家職の炭を貸主に差し出すという例もみられます。

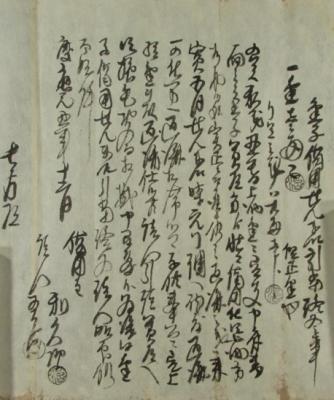

田畑や屋敷などを担保とすることは、どの地域においても行われていました。ただ、池平村の次の例は少し趣を異にしています。天保10年(1839)借主は2両1分2朱余を借金し、日雇人足や奉公などの方法で返済に当てるとし、返済が滞ったら担保の屋敷と田畑をすべて貸主に渡すとしています。また、慶応元年(1865)借主は1両の借金をし、山菜のゼンマイが採れたらその売上金で返済に当てるとし、それでも返済が滞ったら子どもを奉公させ、その給金で返済するとしています(資料1)。山間地の魚沼郡では木炉・炭・ゼンマイ・繭などの特産品が借金の返済に当てられ、地域的な特色となっています。

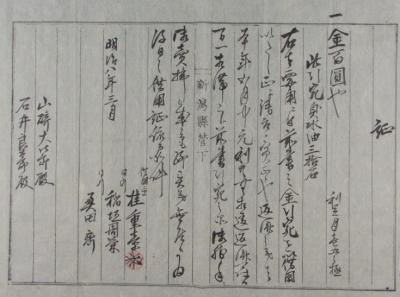

他地域の特色として、次の例があります。明治8年(1875)新津村(新潟市秋葉区)桂重章は臭(くそ)水(うず)油(石油)30石を担保に100円の借金をしています(資料2)。これなどは、明治の石油産業勃興期の新津ならではのものと言えましょう。

借金の返済には、土地・家屋や特産品などのほかに、講金を当てる場合もありました。文政7年(1824)羽黒村(佐渡市)借主は銭13貫文の借金をし、知人が加入している伊勢講(伊勢参り費用捻出を目的とした積立組織)のくじが当りしだい返済するとしています。

時代とともに資金調達事例や担保物件の種類が増えていることは、それだけ人々の経済活動が盛んになったことを示しています。返済のしかたも労働を含め、さまざまな方法がとられました。借金証文は、江戸・明治の人々の暮らしの一端を今に伝えています。

資料1 慶応元年(1865)12月

「金子借用せんまい引当証文之事」(請求記号F53-786-10)

資料2 明治8年(1875)3月

「証」(請求記号F93-4032)