〔第59回解読文・解説〕

今回のテーマは「秤改め(はかりあらため)」です。「秤(はかり)」つまり物の重さを計る道具を検査することを指します。現代と同様、江戸時代においても秤の正確さを保つことや不正秤の取締は厳格に行われていました。計量機器が不良であれば、世の中のあらゆる場面で混乱が生じるからです。度量衡(どりょうこう:秤や単位)を独占・統一することは、幕府の強い権威を象徴するものでした。

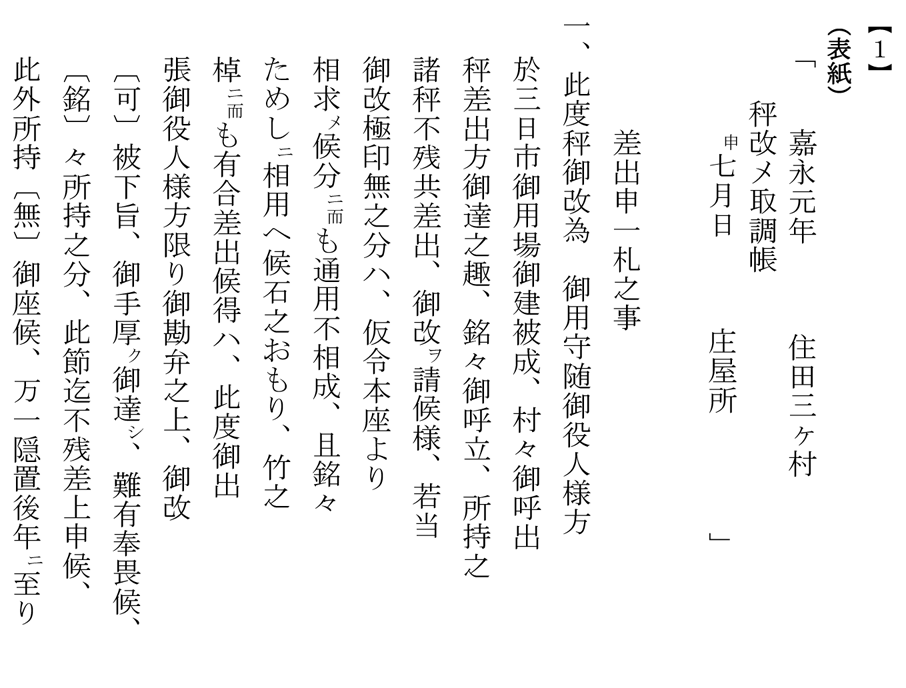

[1]は、秤改めの通達を受けた村方がその通達の内容を承った旨を知らせた請書の写しです。請書の中には秤の検査についての内容も伺い知ることができます。つまり、「三日市(みっかいち)の御用場(臨時秤改役所)において秤改めを実施する。村々の秤を残らず差出し、役人の検査を受けるように。御改極印のない秤は使用してはならない。もし不正の秤を隠し持っていた場合には江戸の秤座守随(しゅずい)家の役宅まで持主・村役人同道で秤を持参するように。その際にかかった費用は持主が負担し、村には迷惑をかけてはならない。」という通達であったようです。このことに対して村方は村民連印にて承知したことを伝えました。検査済みであることを示す極印があるかないかによって不正秤か否かの判断をしていたようです。不正秤は没収されますが、修理すれば使用できるものは修理費を支払って直したようです。違反者には厳しい罰則が待っていましたので、秤改めはとてもものものしい厳粛な雰囲気の中で行われていたものと想像されます。なお、文中に「三日市」とありますが、この地名は現在の新潟県新発田市(しばたし)三日市にあたります。

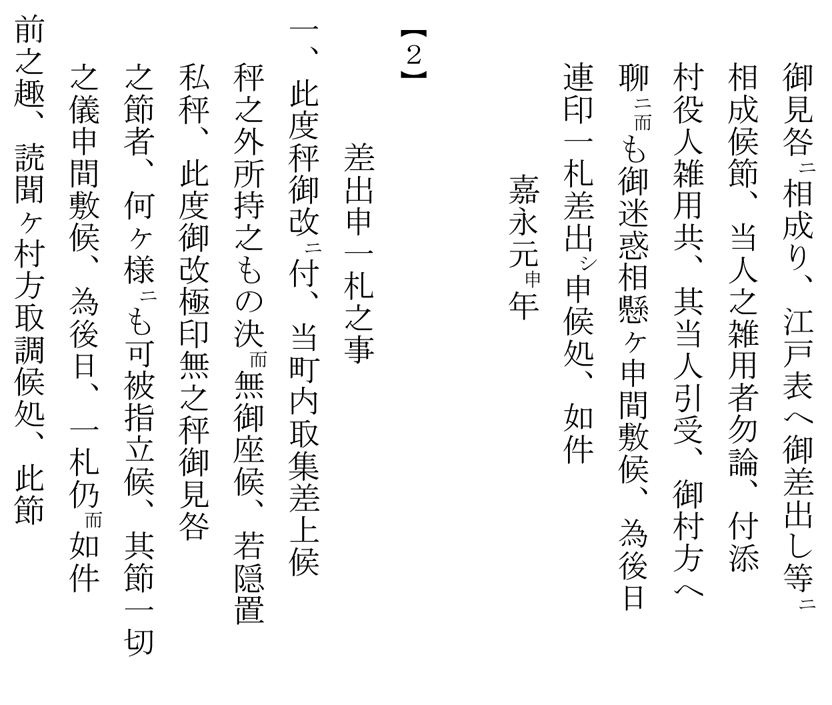

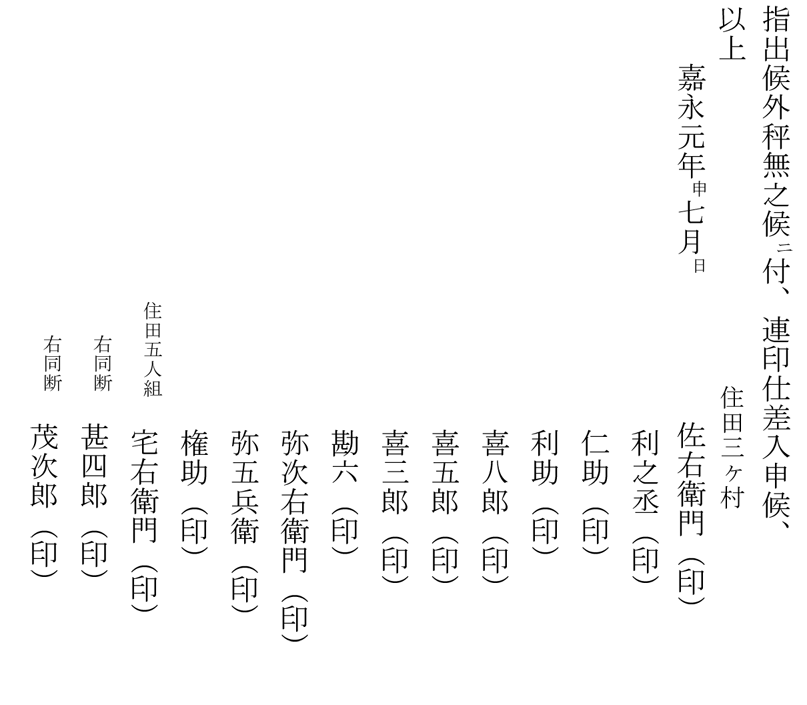

[2]も請書ですが、こちらには検査した結果、不正秤を使用しているものは誰もいないことを村民が連書捺印の上、庄屋に報告しています。

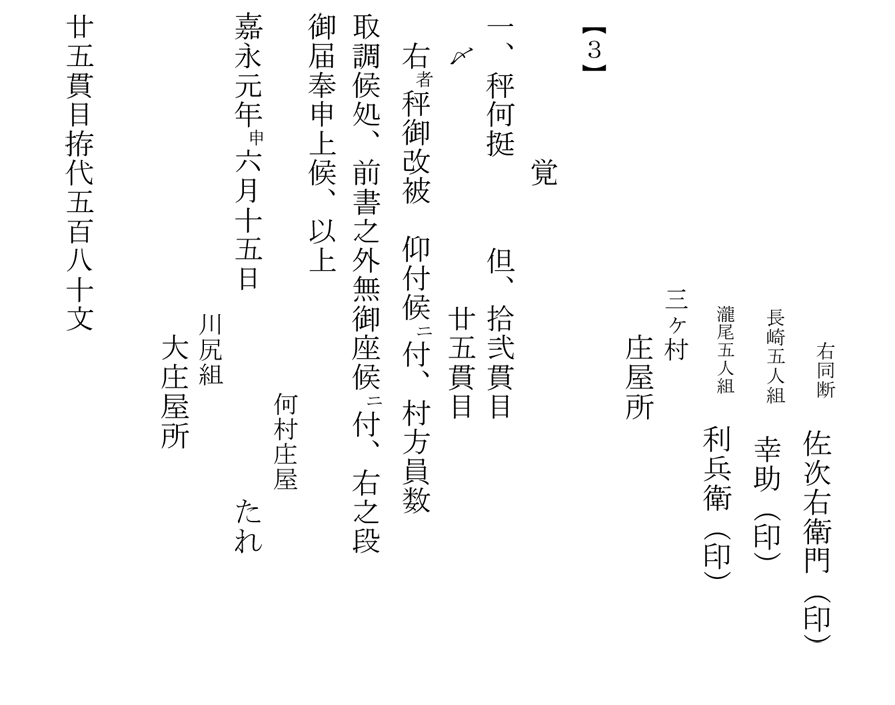

[3]は庄屋が各家から集めた秤を大庄屋の所に持参した際に提出する届(報告書)の雛型(記載例)です。

秤改めは幕府の直轄事業でありました。実際に秤改めを担当していたのは守随家と神(じん)家の両家です。幕府の代行者として大きな権力をもっていました。守随家は東国33 カ国、神家は西国33カ国をそれぞれ担当し、秤の独占製作・販売・修理が認められていました。各地に出張所を設けて時代が明治に移り変わるまで、不正秤の没収や摘発を行っていました。

画面からは分かりにくいかもしれませんが、この文書は虫損(虫喰い)が多く、所々に穴が開いています。文字の部分も被害を受けていますので、読めない箇所もありますが残っている部分から多くのことを読み取ることができます。

資料請求番号:E9321-1-304