〔第57回解読文・解説〕

江戸時代の婚礼・儀式にかかわる文書を2回に分けて読んでいきます。長文ではありませんので、気軽に挑戦してみて下さい。ひらがなを読む練習にもなると思います。

まず当時の婚礼(嫁入り婚)を概観してみましょう。当時の結婚はほとんどが親または仲人によって相手が決められ、当事者の意志よりも家と家、親と親をより重視したものでした。縁談がまとまると、仲人が両家を往復し、結納品を届けたり、婚礼の詳細を相談したりして準備を進めました。婚礼の儀式と祝宴は各家庭で行なわれました。花嫁は両親に挨拶を済ませると、婚家へ向かいます。花嫁行列は長持唄などを謡いながら進みました。婚家に到着し、休憩した後、固めの杯を交わします。そしていよいよ祝宴(披露宴)です。親族・友人の他に地域住民を招き、特別な振舞い料理が出されます。文字通り、村中に花嫁を披露して、村という共同体に入ることの承認を求めます

祝宴は何日にも渡って行われました。招待する客は、今日は親族、明日は友人達、その翌日は村の男衆、次の日は女衆というように数回に分けて花嫁を披露したようです。

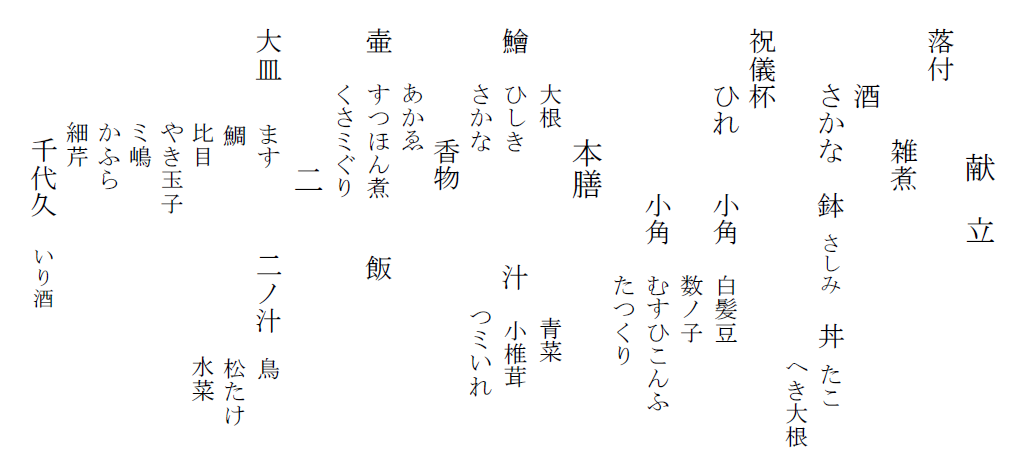

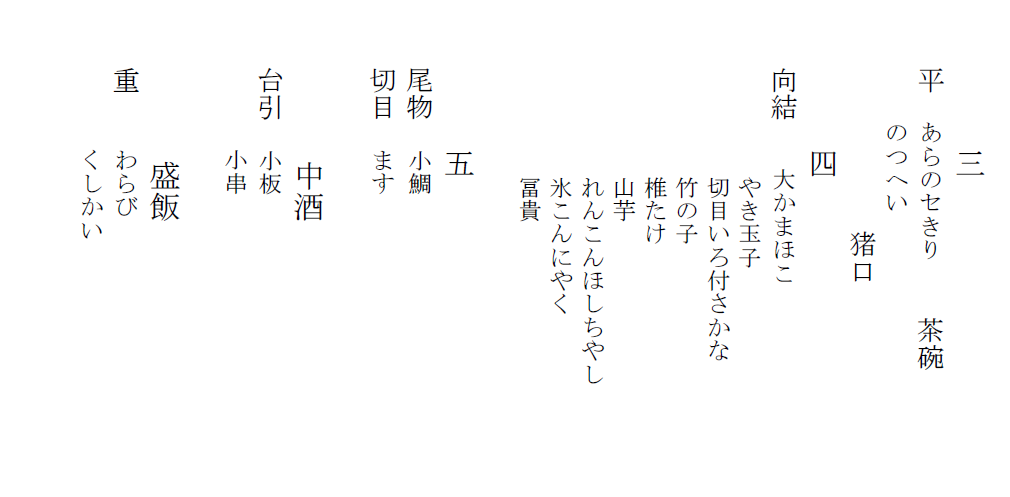

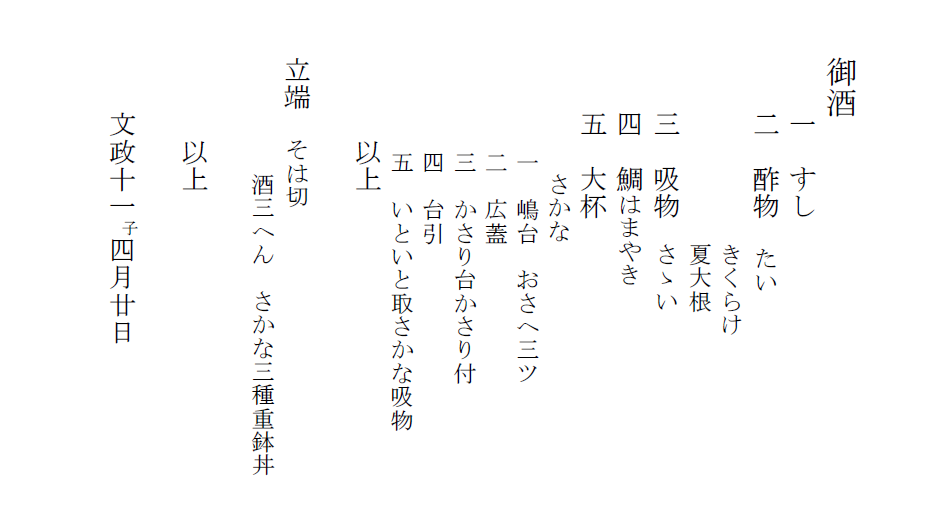

さて、今回のテキストは婚礼の晩の祝宴で供された料理の献立表(メニュー)です。伝統的な饗応料理で「本膳料理」と呼ばれています。これらの料理は各家庭で準備します。本膳(一の膳)を中心に膳がつきます。脚付きの塗り膳に漆器の器を用いたようです。一般的な本膳料理は、

本膳:飯・汁(味噌汁)、鱠(酢の物・刺身など)、壷(蒸し物、煮物など)、香物

二の膳:二ノ汁(すまし汁)、平(煮物)、ちょく(和え物)

三の膳:皿(揚げ物、浸し物)、茶碗(茶碗蒸しなど)

四の膳:焼き物(尾頭付きの小鯛)

五の膳:台引(蒲鉾や伊達巻などの口取り)が出されます。

四の膳と五の膳は「焼き物膳」・「引き物膳」ともいい、どちらも折り詰めにしてお土産として持ち帰っていました。現代の「引き出物」はこれらが形を変えて受け継がれているものです。

この献立から江戸時代の婚礼料理の全容を把握することはとても難しく、分からない所だらけですが、おおよそ想像できる部分だけを述べます。勿論、地域や時代によって出される料理も変化しますので形式どおりには行きませんが。

二の膳・三の膳の平と皿が入れ替わっているようですし、五の膳が「焼き物膳」にあたり、四の膳と「中酒」膳が「引き物膳」になっています。「落付」は、花嫁が婚家に着いて休息する「落ちつきの間」で食する物で、赤飯や餅などが一般的であったと思われます。今回は雑煮のようです。「祝儀杯」とは、固めの盃で頂くお酒のことでしょうか。おめでたい席にふさわしい縁起のよい品が書かれています。食材(素材)のみが記されている部分も多くありますが、器ごとに盛り付ける料理がはっきりと決まっていますので、器の種類を見れば料理が想像できます(例、本膳の壷には魚の煮付け)。三の膳の「のつへい」とは、越後の郷土料理「のっぺい汁」のことでしょう。里芋やニンジンなどの野菜をだし汁で煮、醤油で味付けしたものです。汁を加減することで汁物・煮物のいずれにも使えます。今でもお正月や冠婚葬祭、あらゆる行事には欠かせないお料理です。

この献立表から、数多くのお膳が用意されたおめでたい日の特別メニューであったことをうかがい知ることができます。

次回は、婚礼道具について取り上げる予定です。

資料請求番号:E9806-1017