〔第56回解読文・解説〕

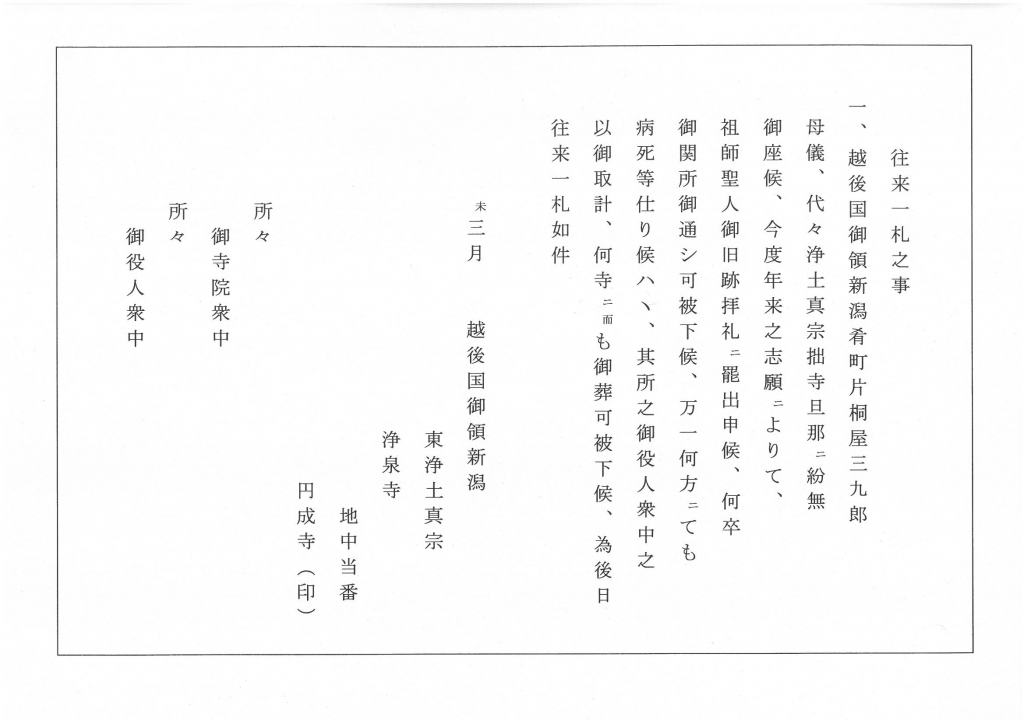

江戸時代の文書の中でもよく知られている「往来一札(往来手形)」を取り上げます。インターネット古文書講座第16回にも登場しましたので、記載項目を御存知の方も多いと思います。少し難しいくずしの部分もありますが、ぜひ挑戦してみてください。

「往来手形」は江戸時代の人々が旅行するときに必ず携行しなければならなかった文書です。この文書には、旅行者の氏名・住所などが書かれており、旅先での身分を保障する重要な書類(身分証明書)だったのです。現代で言えばパスポートです。海外へ旅行するときには肌身離さず持って行きます。

新潟肴町(現在の新潟市)の鮮魚問屋片桐屋の母君が旅に出るためのパスポートです。記載されている内容は、(1)住所=新潟肴町、(2)名前、(3)宗旨=浄土真宗、(4)旅の目的=祖師聖人御旧跡拝礼、(5)その他=もし病死したらどこかの寺に埋葬して欲しい、(6)身元を保証した人=浄土真宗浄泉寺地中当番円成寺、(7)証明年月日、(8)宛先となっています。(1)~(8)に書かれた項目は、往来手形にほぼ共通してみられます。常に旅は命がけだった時代であったことがわかります。

このテキストでは、旅の目的は「祖師聖人御旧跡拝礼」になっています。この「祖師聖人」とは、もちろん浄土真宗の開祖親鸞上人のこと、「御旧跡拝礼」とは、ゆかりの地を参詣することです。では、親鸞上人の御旧跡とはどこでしょうか。越後蒲原地方を行脚し、村々を布教してまわった親鸞が各地に残した数々の不思議が「越後の七不思議」として伝えられています。その地を訪れることは浄土真宗を信仰する人々にとっては、年来の宿願であったのでしょう。この往来手形の発行を受けた片桐屋の母君が実際にどこを訪れたのかを伝える物はありませんが、越後七不思議を巡る旅だったのかもしれません。

ちなみに「越後の七不思議」とは、(1)山田の焼き鮒(焼いた鮒を池に放したら生き返った。新潟市)、(2)西方寺の逆竹(竹の枝が逆さに生える。新潟市鳥屋野)、(3)了玄寺の繋ぎがや(数珠に繋いだかやの実を植えると茂り実を結んだ。田上町)、(4)梅護寺の八房の梅(花一つに八つの実を結ぶ梅。阿賀野市)、(5)梅護寺の数珠掛け桜(阿賀野市)、(6)孝順寺の三度栗(阿賀野市)、(7)国府の片葉の葦(上越市)の7か所を指します。

現代でもドラマや小説の舞台を訪ねたり、ガイドブックであらかじめ観光地を研究したり、と旅の楽しみは尽きることがありません。往来手形が形を変えながらも現代まで続いているように、日本人の旅好きの精神も受け継がれているような気がします。

資料請求番号:CE1015-70