〔第47回解読文・解説〕

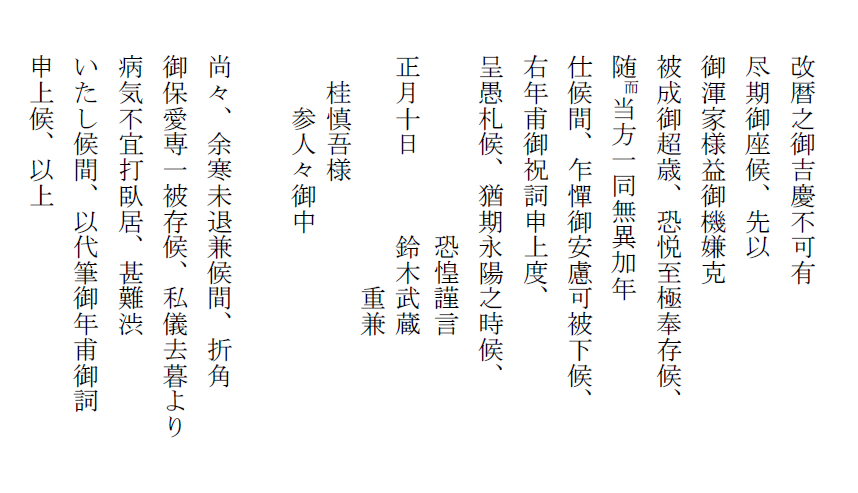

解読文

解説

今回は、幕末期の年賀状をテキストに選びました。

差出人、江戸本所小梅の鈴木武蔵は、幕末の国学者鈴木重胤の嗣子重兼(しげとも)。受取人、越後新津の桂慎吾は、新発田藩新津組の庄屋などをつとめた桂家の第七代当主誉重(たかしげ)です。桂家は好学の家としても世に知られ、桂誉重は、鈴木重胤の高弟として、『済世要略』『世継草摘分』などの著述があります。

内容は、ごく一般的な年賀となっています。改暦の慶びとともに、互いに無事年越しが出来たことを祝福しています。また、「尚々」以降には、病気のため代筆により年賀を申し上げている事情が述べられています。

当時の年賀状を見ますと、言いまわしや形式がだいたい共通していることに気づきます。これは、それだけ年賀状を書く習慣が広く行われていたことの表れで、現在に繋がるものを感じます。

鈴木重胤は、文久3年(1863)8月15日に暗殺されます。嗣子重兼は、元治2年(1865)3月2日(4月7日改元して慶応元年)に歿します。年賀状の差出が重胤でなく嗣子重兼であること、その兼重も病気で筆をとれない状態であることから考えると、「正月十日」とは、文久4年(2月20日改元して元治元年)か元治2年のことと考えられます。

資料請求番号:E9103-1085