〔第41回解読文・解説〕

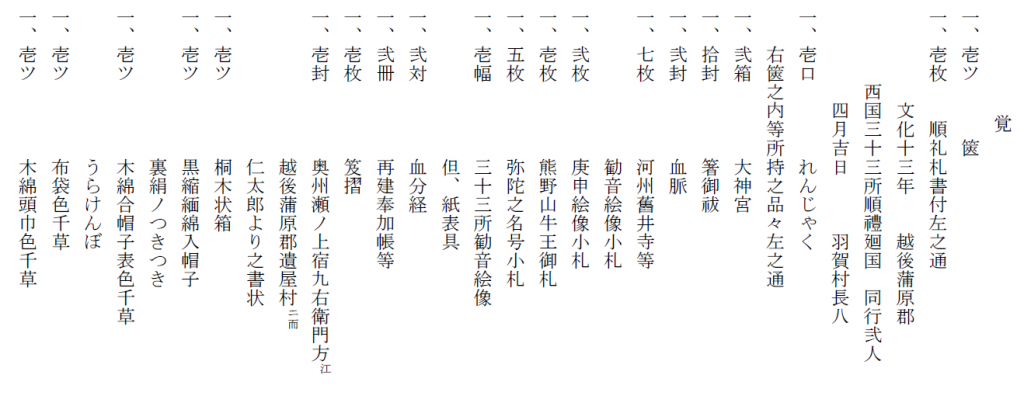

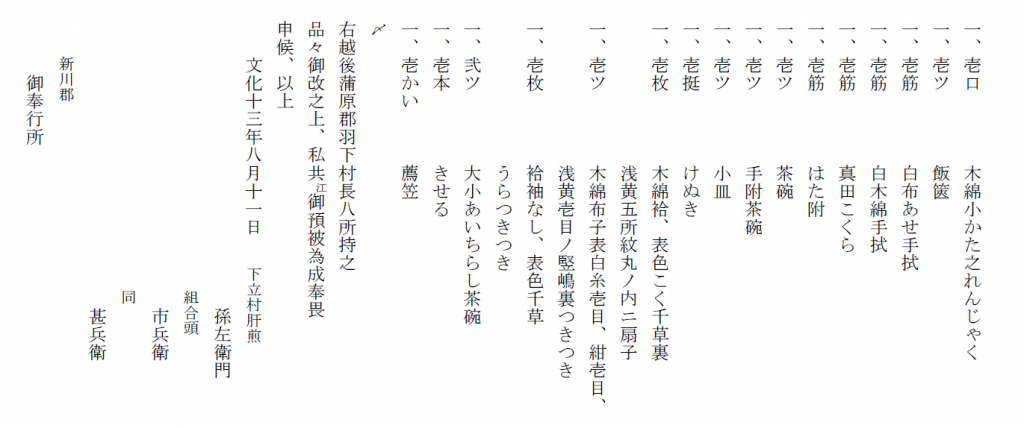

解読文

解説

江戸時代後期の五人組前書には、旅人が死亡した場合、持ち物の目録を作成し、間違いなく預り置くべしという細かい点まで明記されているものがあります。今回のテキストは、まさにこの所持品リストに当たるものです。

所持品から、西国三十三所とともに伊勢神宮(大神宮・箸御祓)・熊野神社(牛王宝印)にも立ち寄っていることが分かります。一生に一度あるかないかの旅ですので、このように近くの名所も合わせて回ることは当時の一般的なやり方だったようです。

各種御札のほか巡礼者独特の装束である笈摺(おいずり)、状箱、飯箱、茶碗、帽子や着替え類が丹念に記されています。着物に至っては、表地のみならず裏地の模様・色まで丁寧に記録されています。

しかし、江戸時代の旅人であれば必ず持っているべきものが記されていません。当時の関係者も不審に思っていたことが、別の文書に出てくるのですが、それは一体なんでしょうか。答えは次回のテキストをお楽しみに。