〔第36回解読文・解説〕

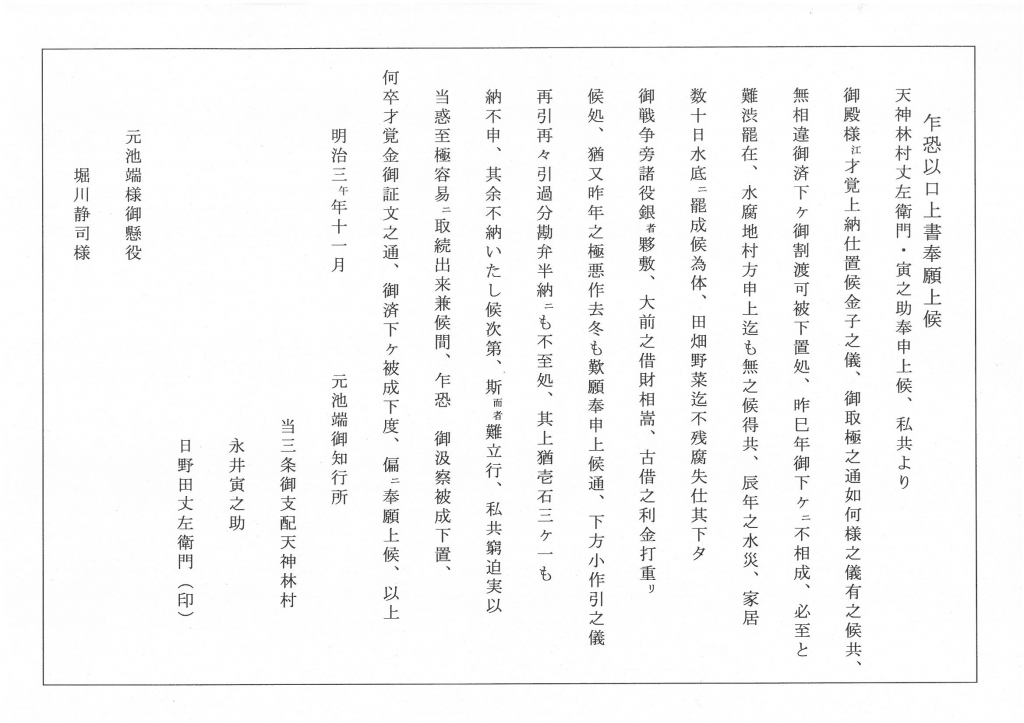

解読文

解説

幕末から明治初年にかけての越後は、北越戊辰戦争の戦火に天候不順による不作・洪水が重なり、各地の惨状は大変なものでした。この願書でも、古くからの借金返済に北越戊辰戦争に関わる諸負担が重なったこと、これに辰年(明治元年、1868)の水害、昨年(明治2年、1869)の極悪作が追い打ちをかけたことが説明されており、この村も例外でなかったことがうかがえます。

池端陣屋支配下の村々は、殿様の外国奉行としての勤め、あるいは長州出征を支えるため多額の才覚金を負担してきましたが、こうした難渋のなかで、旧時代に池端陣屋に差出した才覚金を証文通りに村に返して欲しいと願い出たのがこの文書の主題です。

しかし、すでに池端知行所をはじめとした旗本領は、明治2年12月に新政府に上知されており、殿様の生活も危機的な状況となっていました。同年の別の文書で「御旧主様御上知以後、江戸表御必迫」と表現したものがあります。願書を受け取った堀川静司がどのような対応をとったのかは具体的に追跡できませんが、このような状況では、おそらく返金はかなわなかったものと思われます。

ところで、文書中に「三条御支配 天神林村」と表現されているように、当時、天神林村(現・加茂市)を管轄していたのは新潟県三条局という役所でした。もし、三条局で十分な民政上の措置が取られていれば、願書が旧領主に対して差し出されることも無かったかもしれません。時は明治初年の混沌とした時代、村人の「一体誰を頼ればいいのか」という悲鳴が聞こえてきそうな気がします。

資料請求番号:E9916-926