〔第34回解読文・解説〕

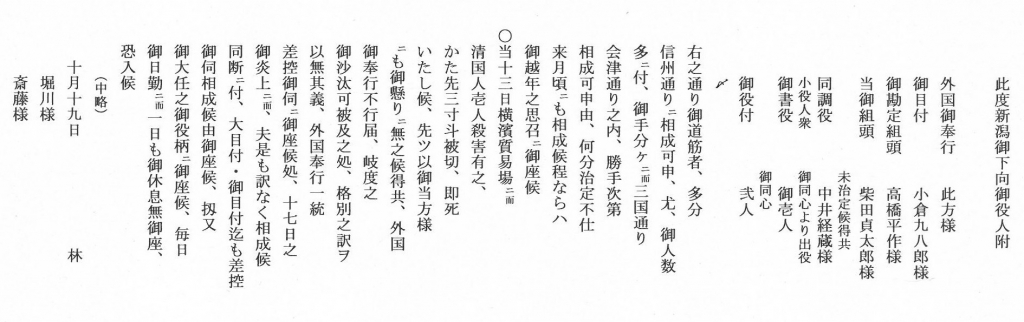

解読文

解説

この書状では、外国奉行であった殿様=溝口直清の新潟下向の同行者と道すじについて、また、横浜での清国人殺害事件と外国奉行としての責任問題について報じています。外国奉行は、黒船来航以来の外交問題に対処するために新設された幕府の重要な役職でしたが、新潟への外国船入港問題もさることながら、安政6年7月1日に貿易がはじまっていた横浜では、攘夷派浪士らによる外国人殺傷事件も多発するなど、対処すべき問題は山積していました。殿様のもとにある林(厚三郎)は、殿様が「一日も御休息」されず勤めていることに「恐れ入」っていますが、実感のこもった言葉として印象に残ります。

殿様=外国奉行の新潟下向となると、下向する側も大変ですが、受け入れ側の精神的、肉体的、金銭的な負担は相当に重いものであったことが容易に推測されます。池之端支配所は上も下も右往左往の日々であったことでしょう。

現在も手紙や葉書には年号を書かないことが多いですが、古文書の世界においても、一般に書状には年号が書いてありません。場合によっては、受取り側が年号をメモしてくれていることもありますが、そうでなければ、他の文書を参考にしながら内容によって年代を推定する必要があります。

今回のテキストには年号が書いてありませんが、殿様=溝口直清の新潟下向のことが話題になっており、これは前回のテキストによって安政6年のことであったことがはっきりしていますので、この書状は、安政6年(1859)10月19日付けのものであったと推定することができます。

資料請求番号:E9916-975