〔第32回解読文・解説〕

万延元年(1860)3月3日に大老井伊直弼が桜田門外で暗殺されました。翌万延2年(1861)は開国・攘夷問題に将軍継嗣問題が絡んだ政争が繰り広げられ、各地で一揆や打ちこわしが頻発するなど、世情は混沌としていました。そんな折、堀川家が代官を務める池之端役所(新発田市池端〈旧・豊浦町〉)に持ちこまれたのがこの願書です。

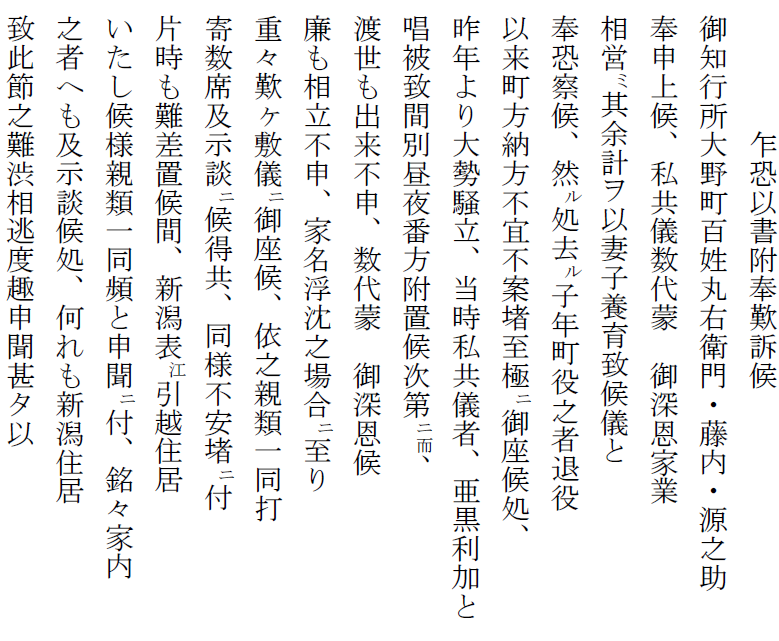

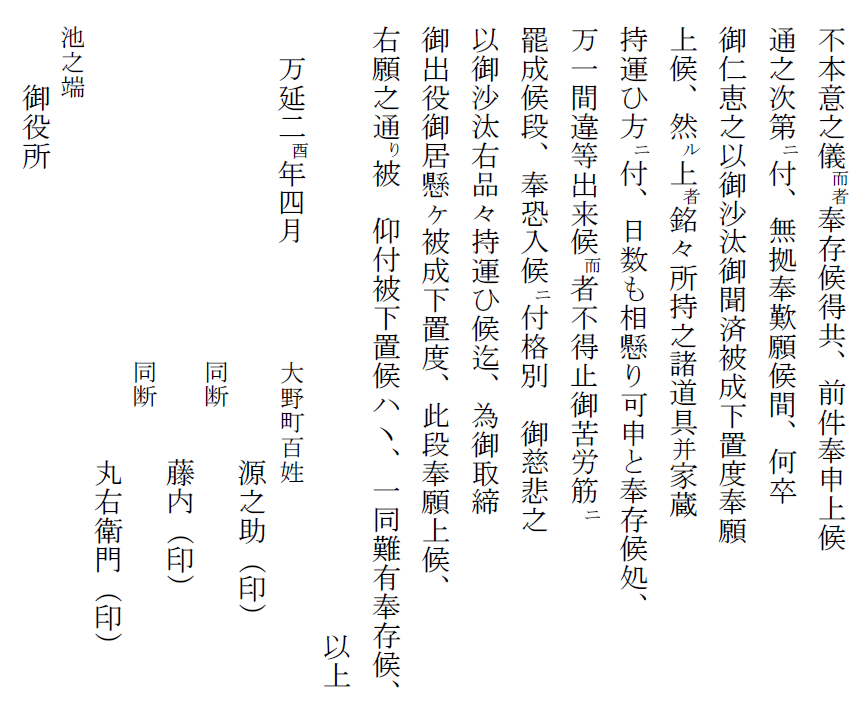

大野町の源之助らは、昨年来の町方における騒動に際して、「亜黒利加」(あめりか)と唱えられ、昼夜番方の監視下に置かれて渡世が困難になっていること、ついに親類一同相談の上、新潟湊へ移住することを決めたこと、それについては、家財道具及び家蔵の移動の安全確保を図ってもらいたいと池之端役所に訴えています。

幕末の混乱期ですので、庄屋宅や商家が民衆の暴動の標的になる話は、古文書などでよく観察される出来事で、この場合もおおまかにはその一事例と考えることができるでしょう。

ただ、興味深いというかよく分からないのは、源之助らが「亜黒(墨)利加」(あめりか)と非難されていることです。新潟湊が安政5年(1858)調印の日米修好通商条約によって開港場に指定されて以来(実際の開港は明治元年〈1868〉)、当地においても相当に外国に関する知識(偏見)が流布していたはずですが、この場合、源之助らの如何なる行いが「亜黒利加」(あめりか)と唱えられたのか、民衆はどのような意味を込めてこの言葉を使っていたのか、この文書だけからでは判然としません。また、類例も見つかりませんでした。今後の追究を期したいと思いますが、どなたか情報をお持ちの方、ご教示いただければ幸いです。

なお、大野町はもと黒埼町域(現新潟市)でしたが、江戸時代は金巻村の一部とされていました。信濃川と中之口川がほぼ直角に交わる地点で、江戸時代以来、物資の集散地として栄え、六斎市も開かれたところです。源之助らは身分的には「百姓」でしたが、源之助は綿買商、藤内・丸右衛門は酒造を家業としていたことが知られています(『黒埼町史 通史編』)。

資料請求番号:E9916-684