〔第31回解読文・解説〕

第30回では、富塚村長助が、堀川才吉から土地を借りて商売をすることになったときの文書を紹介し、同時に、長助から堀川家に支払われる代償について疑問を呈しておきました。今回のテキストは、この疑問に答えてくれるものです。

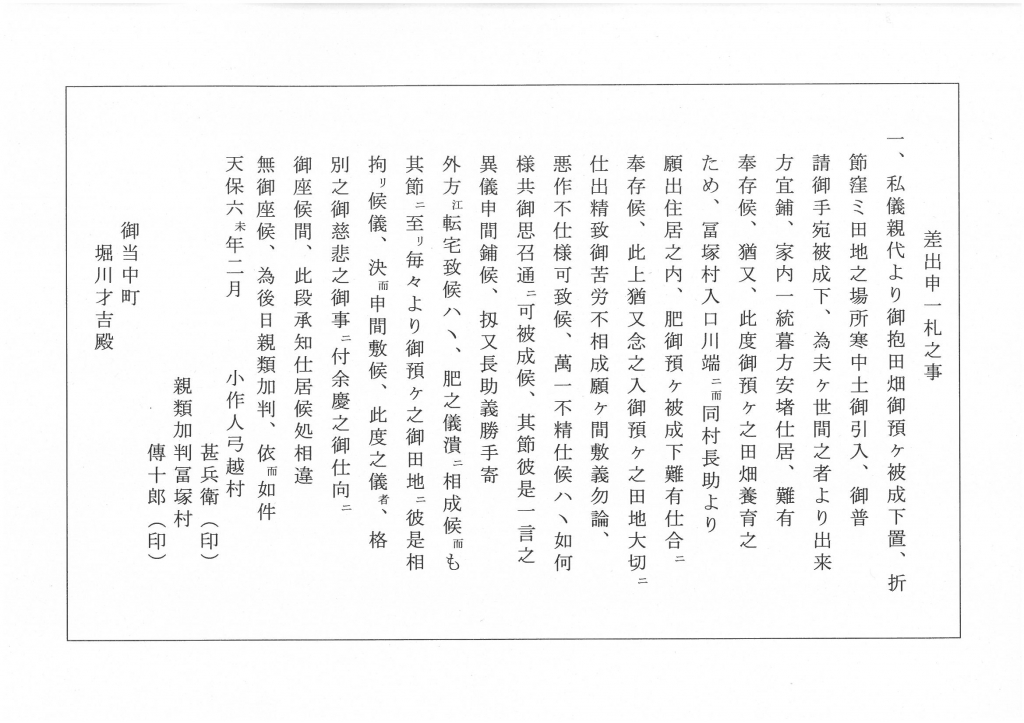

今回のテキストの主題は、小作人弓越村甚兵衛が地主堀川才吉に対して、今後も耕作精進して地主に迷惑を掛けないことを誓約したものですが、あわせて、窪地に土を入れてくれたこと、長助住居の肥え(人糞尿)を預けてくれたことについて謝辞を述べている点が注目されます。

江戸時代前期の肥料の主流は、前代以来の刈敷(山野の草木をすきこむ)・厩肥・堆肥・肥灰でしたが、江戸時代中期以降、いわゆる「金肥(きんぴ)」(購入肥料)と総称される魚肥・油粕・人糞尿が重要性を増してきます。このうち人糞尿は、江戸・大坂・京都の三都や城下町などの都市周辺において特に重要視され、ときに百姓と汲み取り仲買人との間に争論さえ生じました。

越後においても、村上在の地主が寛延2年(1749)、人糞尿を119荷と大量に買い付けている例が確認されます(『新潟県史 資料編 近世三』538頁)。今回話題になっている富塚村も弓越村も新発田城下に隣接した農村で、事情は同じだったと考えられます。

長助の新しい住居兼店舗は、いまで言えば、ドライブイン・コンビニといったところで、たくさんの人が立ち寄り買物をしてくれます。と同時に、ここでは、お客さんが糞尿というもう一つの「お金」を落としていってくれるわけで、いわば、この糞尿こそが、長助から堀川家に対して間接的に支払われる代償だったといえます。

老母と病気の息子を抱えた病身の長助一家の生活を支えると同時に、小作甚兵衛の収穫と生活を安定させ、それは結局、地主堀川家の利益にもなる。人助けと実利を両立させた堀川才吉の見事な一手に、私はただただ感心させられるばかりです。

(参考文献:『国史大辞典』「肥料」の項目、吉川弘文館)

江戸時代の農村に住む人たちの生業が農業であったことは言うまでもないことですが、不幸にも農作業に耐えうる労働力を失った家族には、どのような生きる術があったのでしょうか。このテキストは、そのあたりを考察する上での、貴重な一史料といえます。

資料請求番号:E9916-1076