〔第30回解読文・解説〕

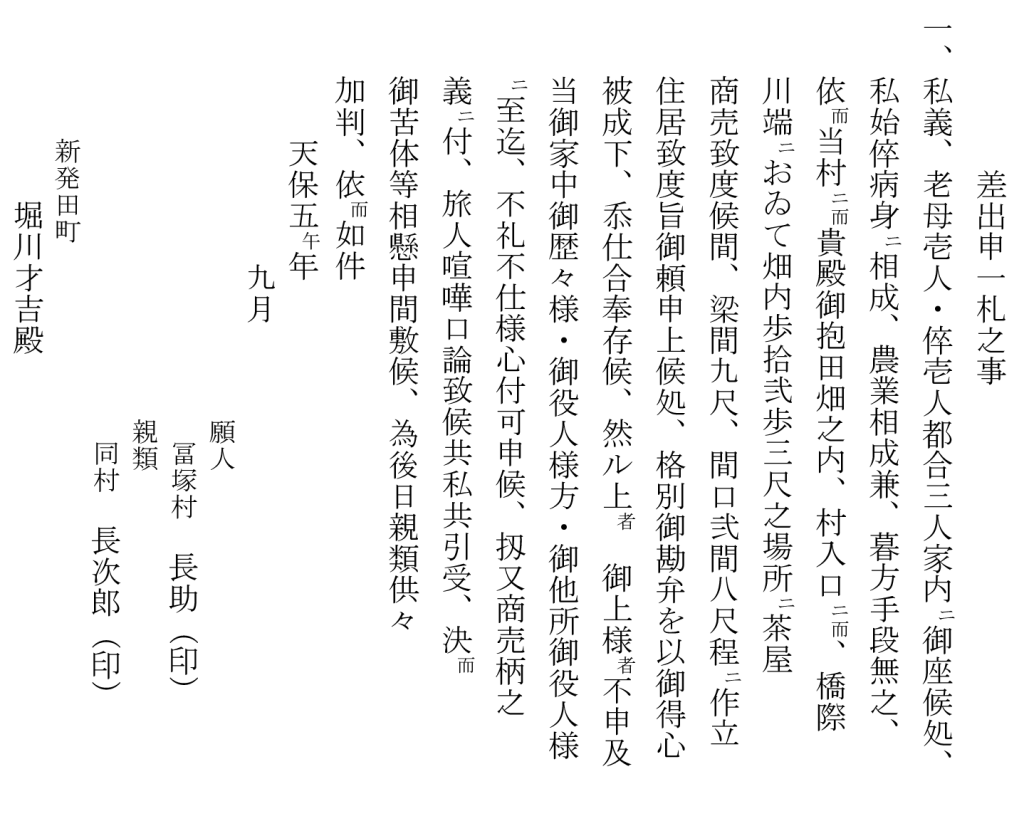

解読文

解説

江戸時代の農村に住む人たちの生業が農業であったことは言うまでもないことですが、不幸にも農作業に耐えうる労働力を失った家族には、どのような生きる術があったのでしょうか。このテキストは、そのあたりを考察する上での、貴重な一史料といえます。

富塚村(現・新発田市富塚町)の長助家は、1人の老母を抱えた上、家長の長助と長男が病気のため、農業での渡世が困難な状況になっていました。こうした場合、当然、隣近所(五人組)の手助けがあったはずですし、村全体でも何らかの手当てがあったと思われますが、いつまでも甘えてばかりいられないのは、昔も今も同じでしょう。長助は、富塚村の入口、橋際川端(新発田川)に茶屋を開き、商売を始めることを考え、土地の地主堀川才吉にその許可を求めました。今回のテキストは、このときの願書です。新発田城下に接し、新発田川にも通じる場所ならではの生きる術の発見といえるでしょう。

ところで、気になることが一つ。この願書には、土地を茶屋及び住居として使うことについて、堀川家に対して支払われる「見返り」の記述がありません。富裕な商家(地主)堀川家ですので、無償の人助けも当然可能だったと思われますが、世間の目もありますので、全くタダというわけにも行かなかったはずです。実は、堀川家は、意外な「見返り」を受け取っていたことが分かるのですが、そのあたりのことは次のテキストで明らかにします。

資料請求番号:E9916-1074