〔第26回解読文・解説〕

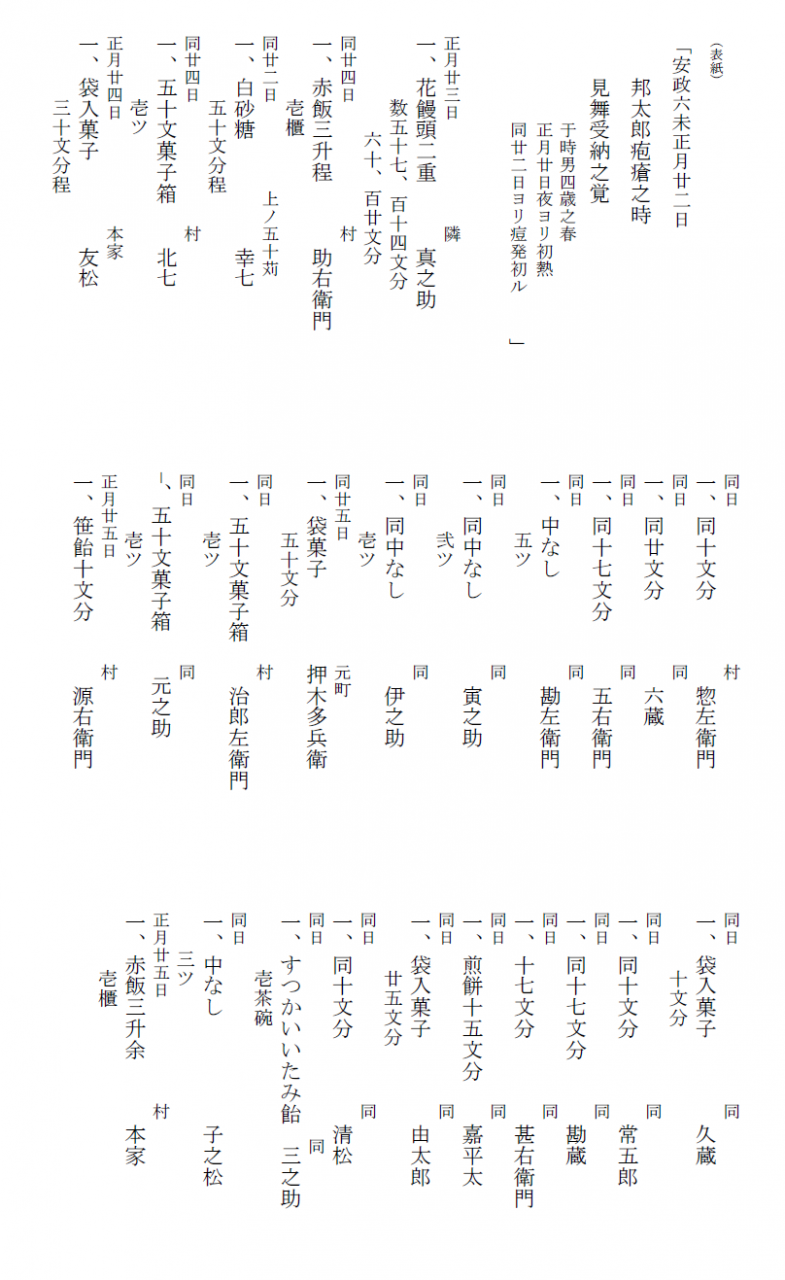

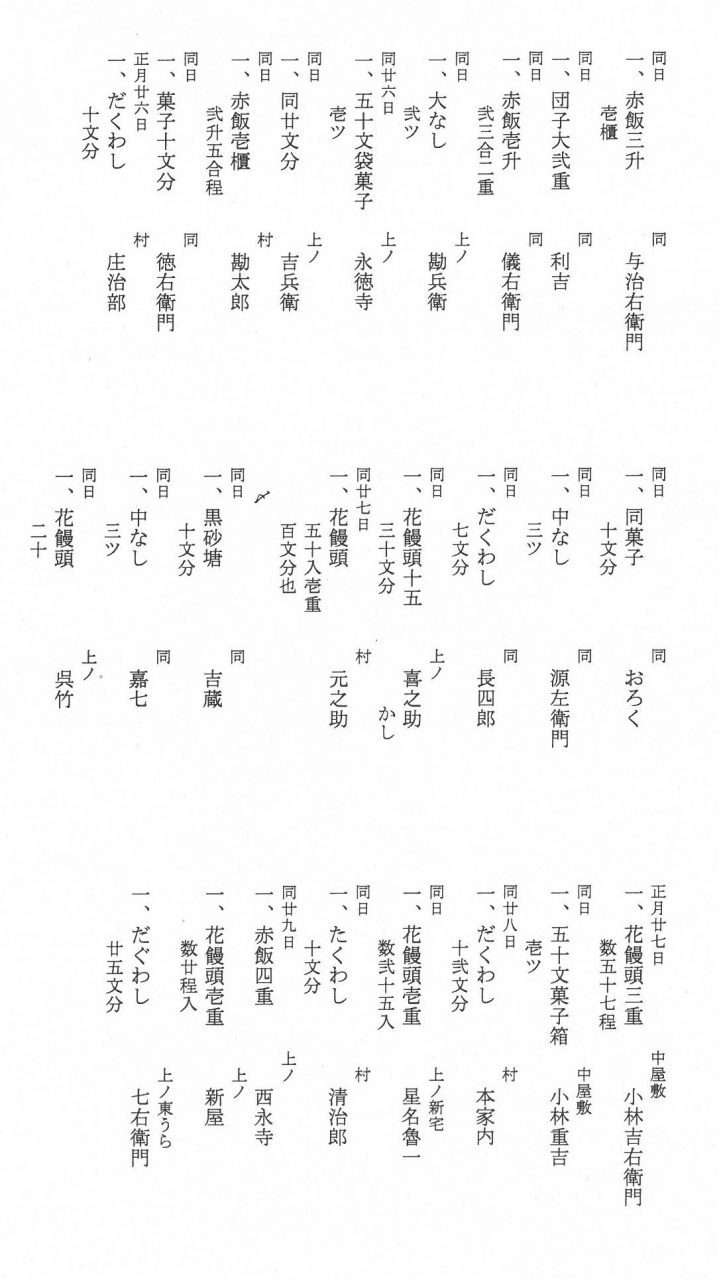

解読文

解説

今回のテキストは、安政6年(1859)、下平新田(十日町市〈旧川西町〉)清水家の4歳になる男子邦太郎が、疱瘡(天然痘)に罹ったときの見舞い帳です。お菓子など子どもの好きそうな品物が、親類・村人からたくさん届けられています。一見して字体が整っていることが分かると思いますが、おそらくは落ち着いて後で清書したものと推測されます。

天然痘は、1980年にWHO(世界保健機関)によって絶滅宣言がなされ、現在では幻の病気になっていますが、感染力が強くまた致死率も高い病気であったため、長らく人類を悩ませ、恐れさせてきた病気の一つでした。

江戸時代にも猛威をふるっていた天然痘は、ずっと死因の第1位を占めていたといいます。邦太郎が感染した幕末頃には、実に日本人の3分の1に痘痕(天然痘のあと)があったといわれます。「あばたもえくぼ」という諺がありますが、この「あばた」とは、痘痕のことです。

日本に天然痘の予防接種(種痘)が伝わったのは、嘉永2年(1849)のこと。安政5年(1858)には江戸神田に種痘所が設置され、明治政府も種痘を奨励し、明治9年(1876)には強制接種制度を導入しています。こうした努力の結果、日本においては明治17年(1884)以降、大流行は見られなくなったそうです。

資料請求番号:E9807-13