〔第20回解読文・解説〕

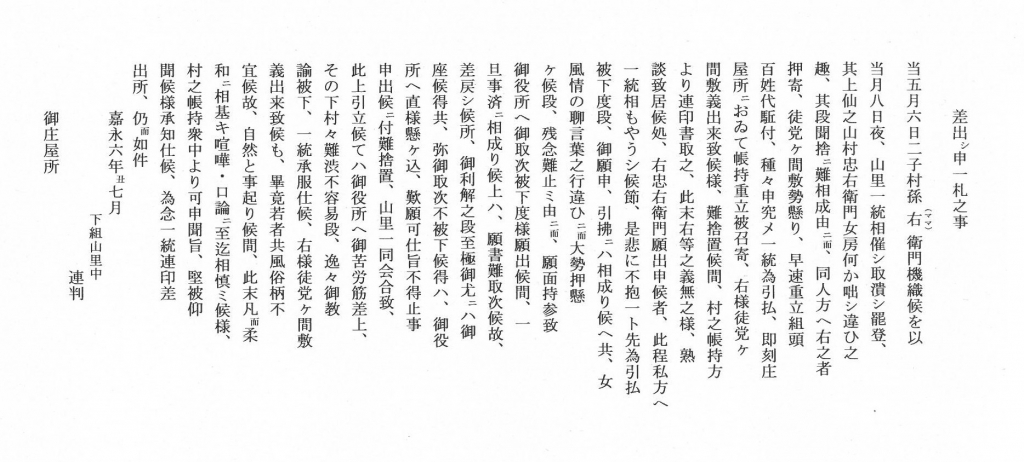

解読文

解説

5月6日に二子村(現・十日町市)孫左衛門が機織をしたことから、7月8日夜、山里一統が大勢で家を取り潰しに参集しました。機織のことは、仙之谷村忠右衛門女房の話し違いによる誤解でしたが、今度は、誤解のもととなった忠右衛門宅に大勢が押し寄せる結果となりました。

5月6日(あるいは5日)に機織を禁ずるのは、「ろくろういん」とよばれる当地域に特徴的なタブーで、この禁を犯したものは家屋の取り壊しという制裁をうけました。

騒動は、村の重立らのはからいで一旦は鎮められましたが、ほんの言葉の行き違いが原因で、大勢に襲撃された忠右衛門の気持ちはおさまらず、御役所に直訴するとまで言い出しました。しかし、訴訟となると村人の負担は大変です。事ここに至り、山里一同会合し、庄屋の教諭をもって反省の姿勢を表明し、この件に決着をつけることになりました。この文書は、平たく言えば、村人が庄屋に提出した反省文(の写し)ということになるでしょう。

さて、文末には、「こうした騒動が起こるのは、若者共の風俗がよくないからだ」という説明が記されています。しばしば家の取り壊しには若者が当たっており、また、村で休みを設け、祭りを行うことで取り壊しが回避されたりもします。さらに、この頃、若者がみだりに休みを取ることを問題にしている文書が各地で多く見受けられます。これらを勘案しますと、村人が、騒動の原因を若者の風俗と結び付ける謂れが理解できるように思います。

(参考文献:『十日町市史 通史編3:近世二』)

資料請求番号:E0010-33