〔第19回解読文・解説〕

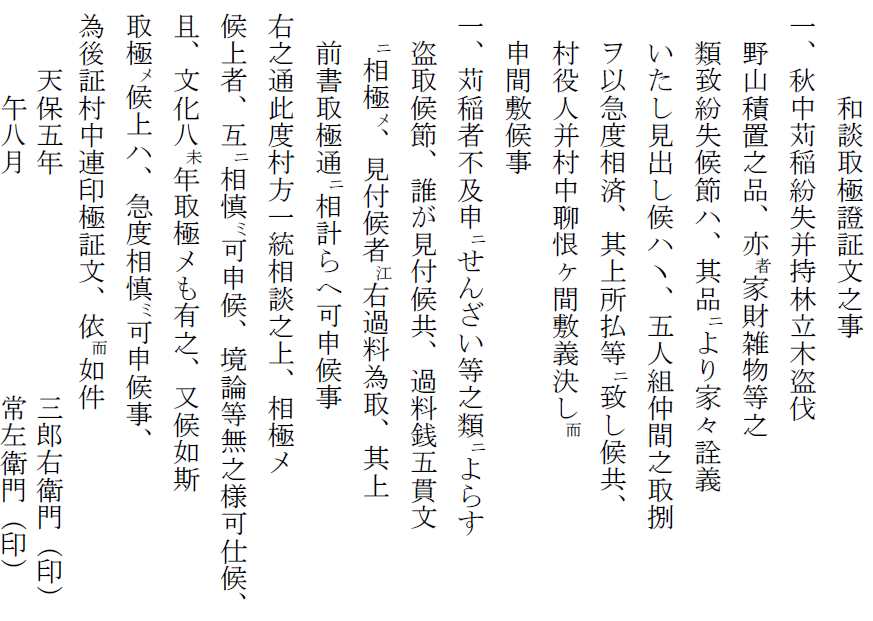

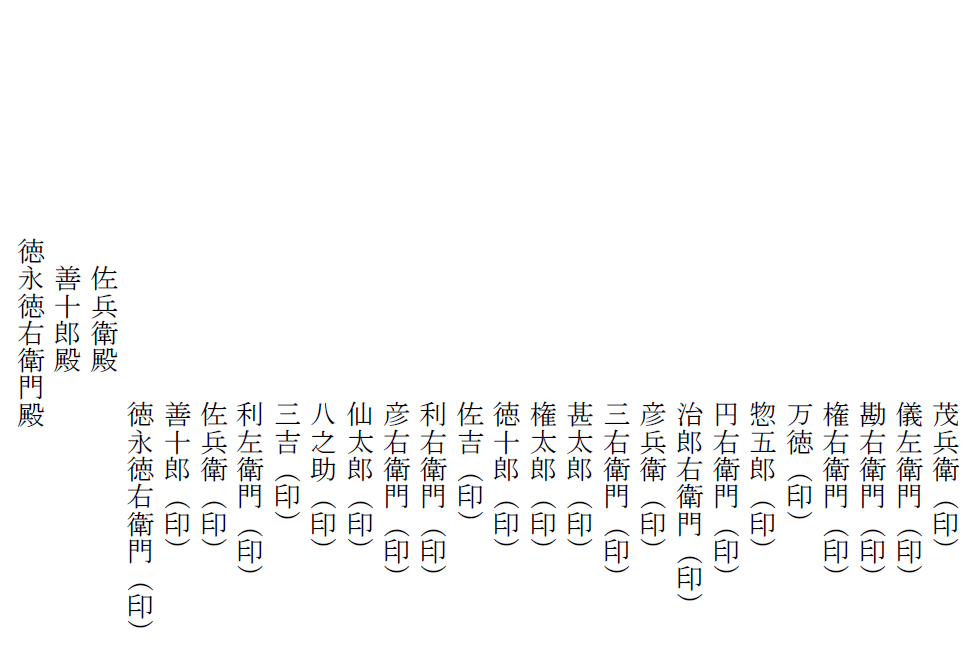

解読文

解説

前回に続き、現在の十日町市船坂に残される村掟です。ここでは、次の2つのことが定められています。

- 刈稲の紛失、林立木の盗伐、野山積みの品・家財雑物などの紛失に対しては、家々の詮議を行い、もし見つかったら、五人組の取り計らいで解決させ、犯人を所払い(追放)などに処する。

- 刈稲はもちろん「せんざい」(前栽→野菜のこと)を盗みについては、犯人から過料(罰金)五貫文を徴収し、目撃者に取らせることにする。その上で、追放などに処する。

文末によると、同様の取極めが文化8年(1811)にもなされていたようですが、村内の盗みが絶えなかったことが推測されます。

今回のテキストでは、犯人を見付けるために「家々の詮議」をすると言っていますが、それでも見つからない場合、村人の「入れ札」(投票)によって犯人を決めることを謳った事例も見出されます。入れ札の例は江戸時代に限定されるものではなく、中世においても、また下って明治時代に入っても見られるもので、驚くことに当時の入れ札が残されているケースもあります。

資料請求番号:A10-TS