〔第16回解読文・解説〕

基礎編の練習問題と同じく、往来手形が今回のテキストです。往来手形は、江戸時代の人々が旅行するときに必ず携行しなければならなかった江戸時代版パスポートといえるものです。

江戸時代後期は大変な旅行ブームで、伊勢参りをはじめ諸国寺社参詣を名目にした物見遊山の旅が、個人あるいは講中(集団)で盛んに行われていました。宿場には庶民の利用する旅篭屋が立ち並び、街道に沿った名所旧跡にも多くの人が訪れました。また、こうした庶民の動きに対応して、旅に関する出版物も多く世に送り出されました。十返舎一九の『東海道中膝栗毛』や安藤広重の『東海道五十三次』などはその代表例です。当館にも十返舎一九『越後新潟道中膝栗毛』(小林存文庫)が収蔵されております。

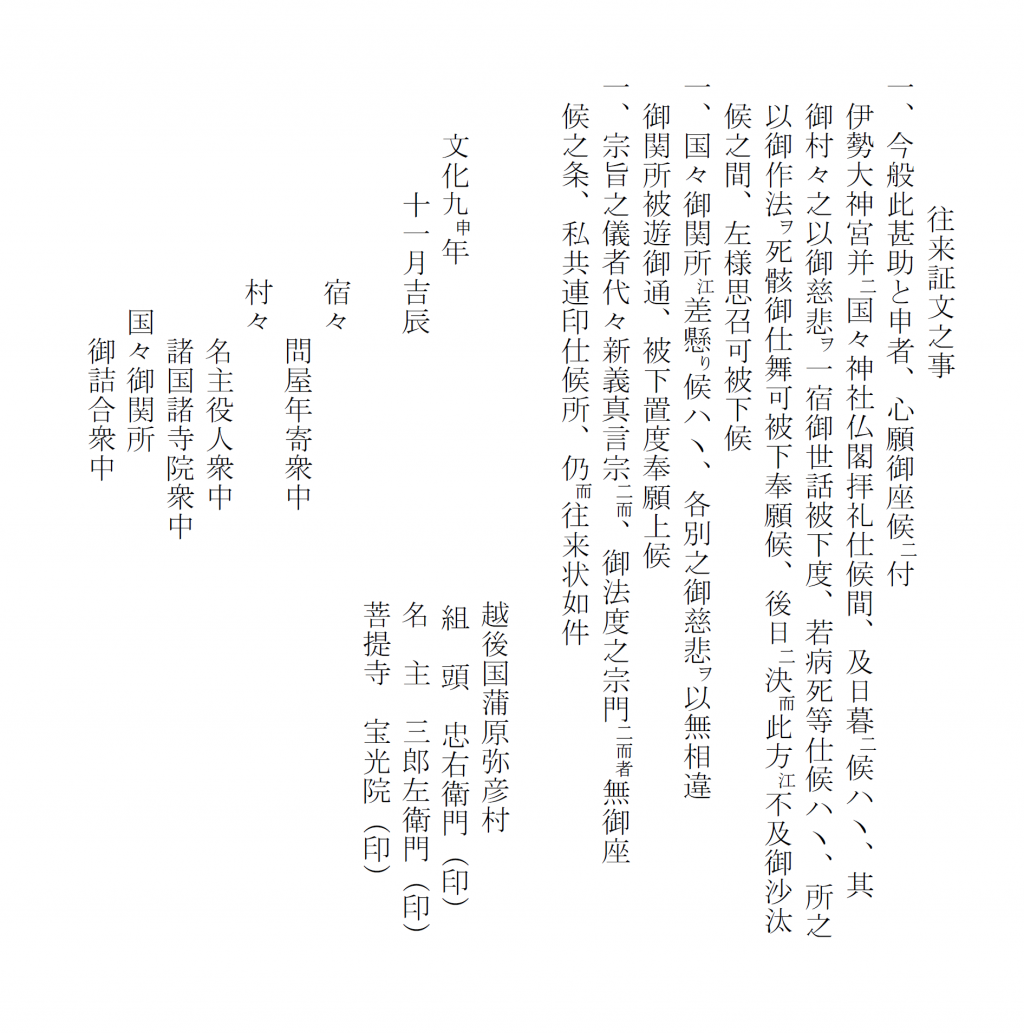

この文書では、弥彦村の甚助が伊勢神宮や諸国神社仏閣に参詣に出かけるに当たって、(1)日が暮れたら村々で宿の世話をして欲しいこと、また、もし旅先で死んでしまうようなことがあったら、その土地の習俗にしたがって始末をしてほしいこと(2)関所にさしかかったら、慈悲をもって通してもらいたいこと、の2点が要望されており、もう一つ、(3)甚助が代々新義真言宗の者で、御法度の宗門のものではないことの保証がなされています。この文書で見られる内容・文言は、通例の往来手形とほぼ共通するものです。

甚助の菩提寺として宝光院と出てきますが、越後一宮弥彦神社と関係の深い古刹で、廃仏棄釈の嵐を遁れた弥彦神社神宮寺の本尊阿弥陀如来像を安置しています。

さて、この文書は、最近、米子市の山陰歴史館から寄贈していただいたものです。新潟に関わる文書は新潟で保存され、活用されるべきである、という館長さんのお考えに対し、この場を借りて敬意を表したいと思います。

(参考文献:小学館『日本歴史館』788~789頁、新潟日報事業社『にいがた歴史紀行(7)燕市・西蒲原郡』70~71頁)

資料請求番号:E0006-1