〔第10回解読文・解説〕

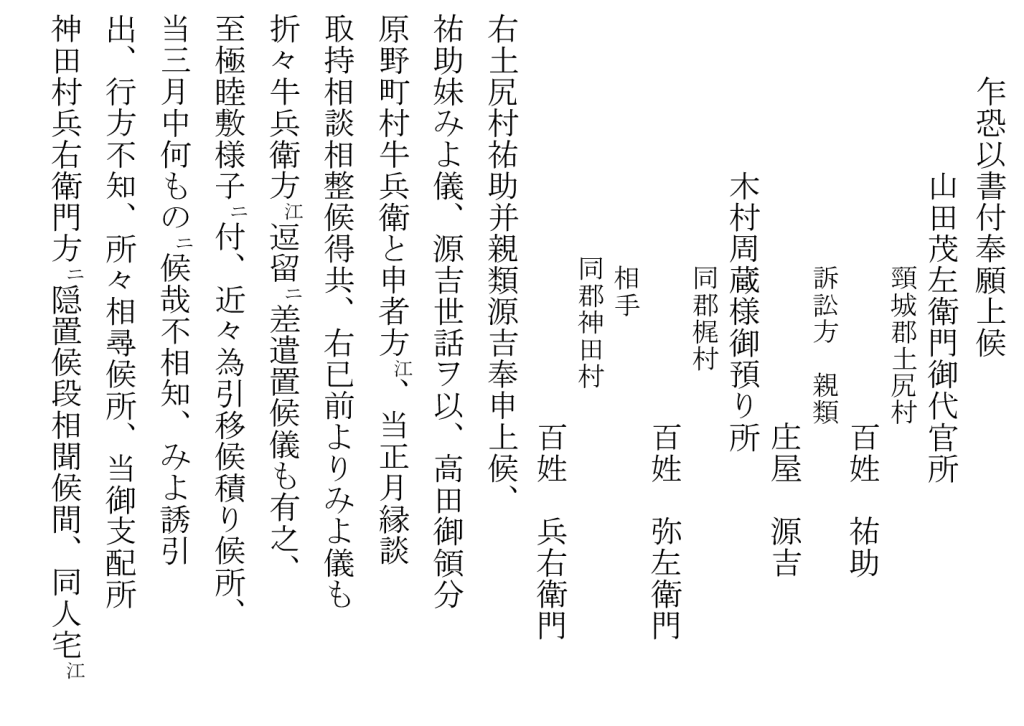

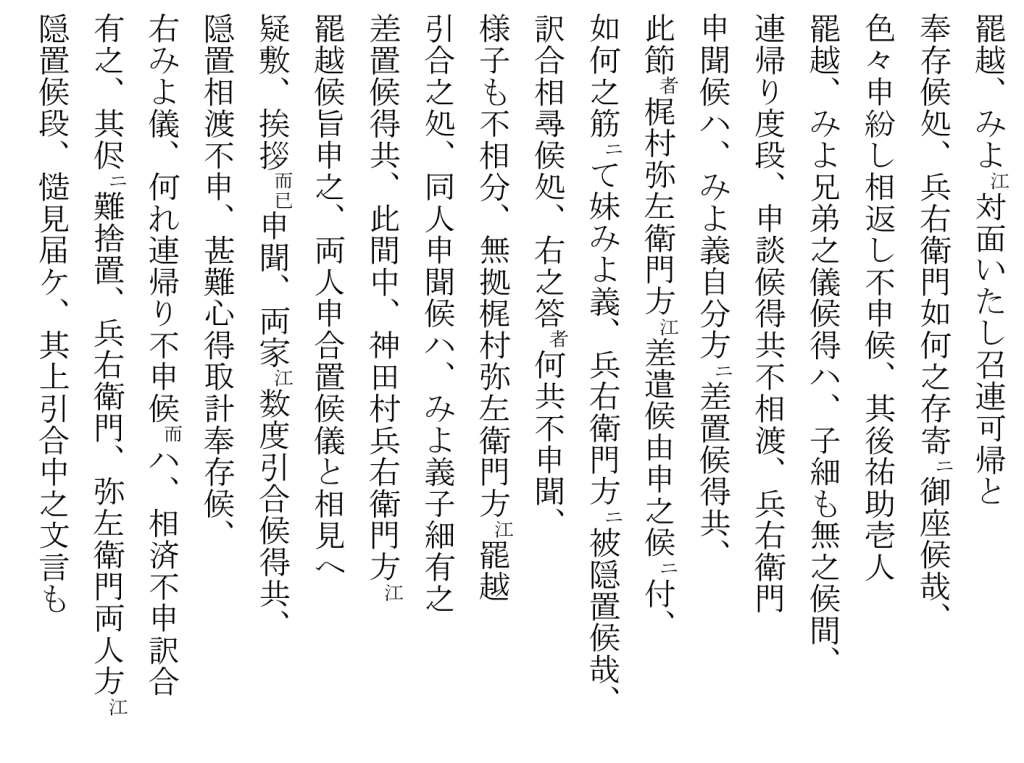

前回の離縁状に関連して、結婚後のトラブルにかかわる文書(訴状)です。

この文書によると、原之町(上越市吉川区)牛兵衛のもとに嫁いでいた土尻村祐助の妹みよが、神田村(上越市三和区)兵右衛門及び梶村(上越市吉川区)弥左衛門によって押し隠され、何度掛け合っても返してもらえないことが、祐助・みよ兄弟の親戚にあたる庄屋(長谷川)源吉によって訴えられています。

一見すると、兵右衛門と弥左衛門による「みよ」誘拐事件のようにも受け取れますが、この文書が訴状であることに十分注意が必要です。訴状ですので、訴人が自分の正当性を主張しているわけで、必ずしもすべてが事実であったとは限らないのです。

例えば、訴状によればみよは「誘引出」されたと表現されていますが、ともすると自分で飛び出した可能性も考えられます。結婚前からみよと牛兵衛は仲睦まじかったと言っていますが、果たして本当だったか疑おうと思えば疑えます。訴状で、わざわざ二人の仲の良さを強調しているところが、事実は逆であったことも推測させます。

また、兵右衛門と弥左衛門がみよを「押隠」したといいますが、ただ「押隠」しただけで何の要求もしていない点も引っかかります。2人は何のためにこんなことをしているのでしょうか。逃げてきたみよを匿ってやったというのが事実だったのかもしれません。

こうした推測は、次回のテキストによって裏付けられると思いますので、ぜひお楽しみに。

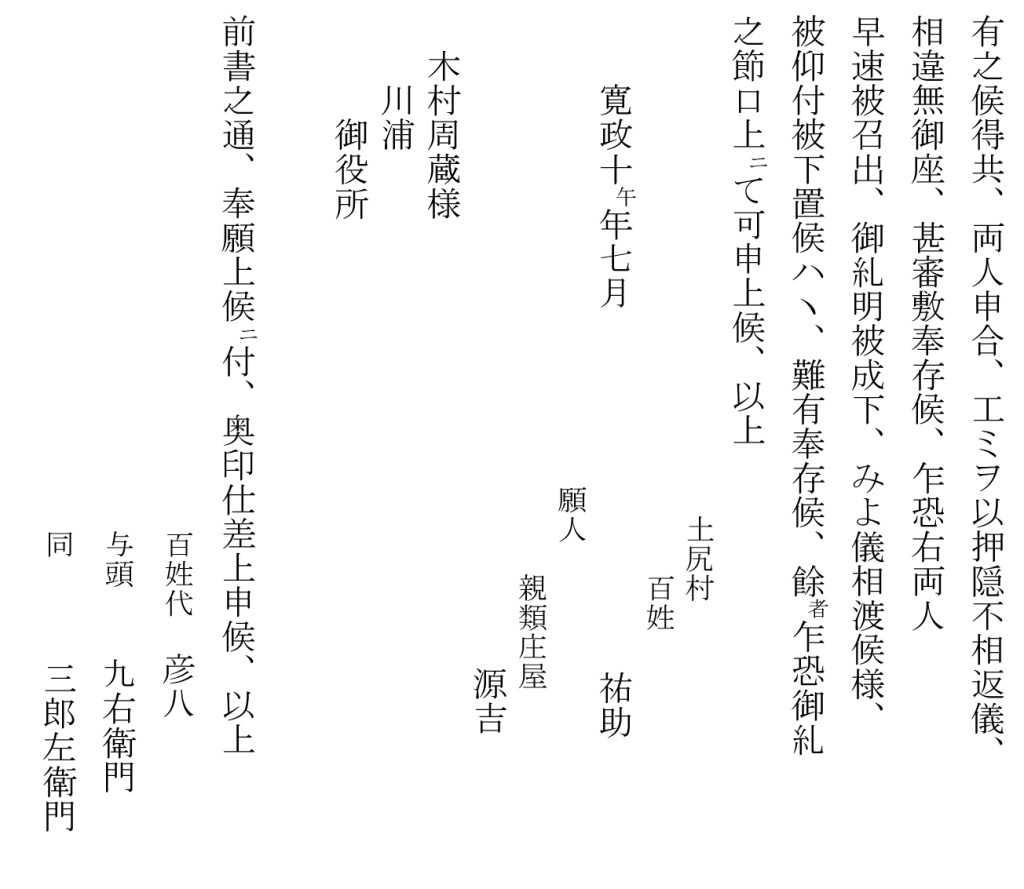

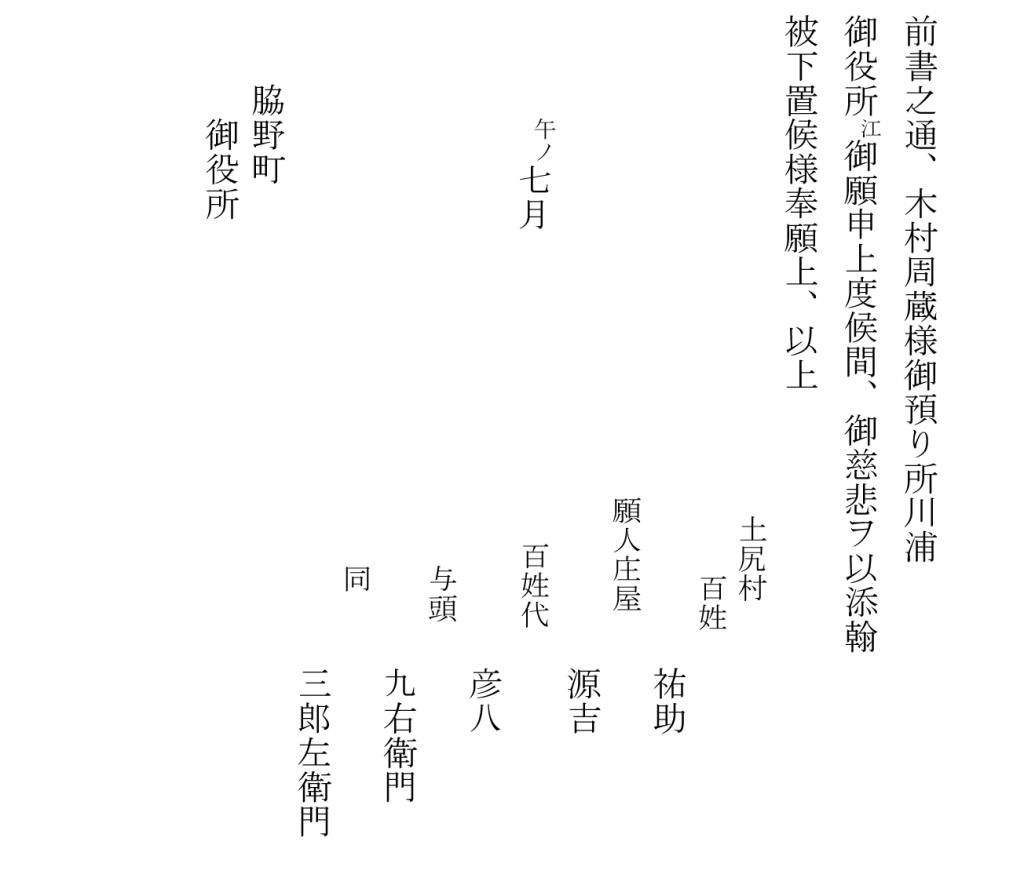

なお、この訴状は、梶村・神田村を所管する木村周蔵に訴えるにあたって、土尻村を所管する山田茂左衛門に添翰を求める形式で書かれていますが、木村周蔵は寛政7年(1795)から寛政10年(1798)まで新井代官で川浦預、山田茂左衛門は寛政3年(1791)から享和元年(1801)まで脇野町代官です(西沢淳男『幕領陣屋と代官支配』岩田書院)。

また、訴状の原本は役所に提出されますので、これは源吉方に残った「控え」ということになります。

【資料請求番号:F23-1652-1】