〔第09回 解読文・解説〕

解読文

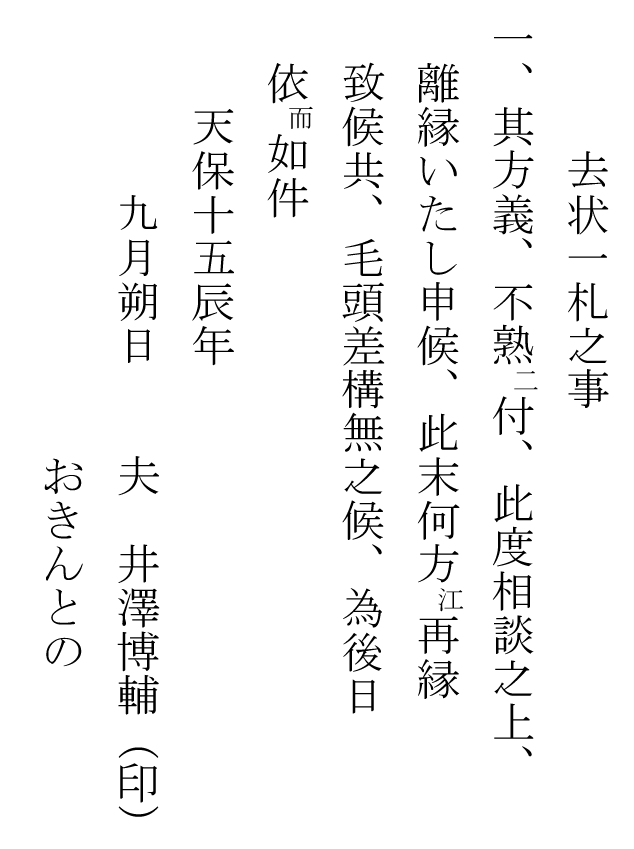

解説

俗に「三下り半」と呼ばれる江戸時代の離縁状です。様式的には、テキストのように3行と半分で書かれ、夫が差出す形を取ります。また、「其方義不熟二付」などのように、離婚の原因を明確にしない例が最も多く見られます。

夫が差出すこと、あるいは離婚の理由を明確にしないことから、従来は、離婚権は夫にあり、夫は自由に妻を離婚できたという理解が一般に行われてきました。江戸封建社会における男尊女卑、夫権優位という枠組みで説明されていたのです。

しかし、夫が妻に離縁状を渡さずに再婚した場合、所払いの刑罰を科すという規程があり、夫には離縁状を出す「権利」があったというよりも「義務」があったというのが本当の所のようです。川柳にも、「去状を書くと入婿おんだされ」というものがあります。この場合、形式上は夫に離婚権があったといえますが、実質上は夫が追い出されているのです。

確かに従来のイメージのような男女の例もあったでしょうが、たくましく、自由奔放に生きる女性もたくさんいたことを忘れてはならないでしょう。実は、今回登場する「おきん」(実名は「常野」)もかなり奔放に生きた人だったことが関係文書から分かります。これについては、別の機会に紹介します。

(参考文献:高木侃『三下り半』平凡社選書)

資料請求番号:E9806-2009