〔第08回解読文・解説〕

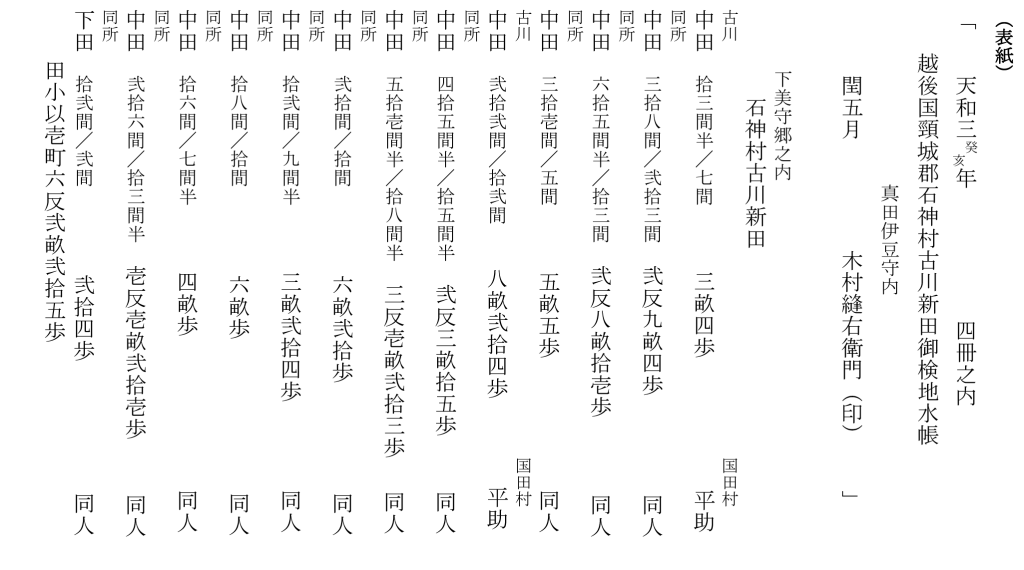

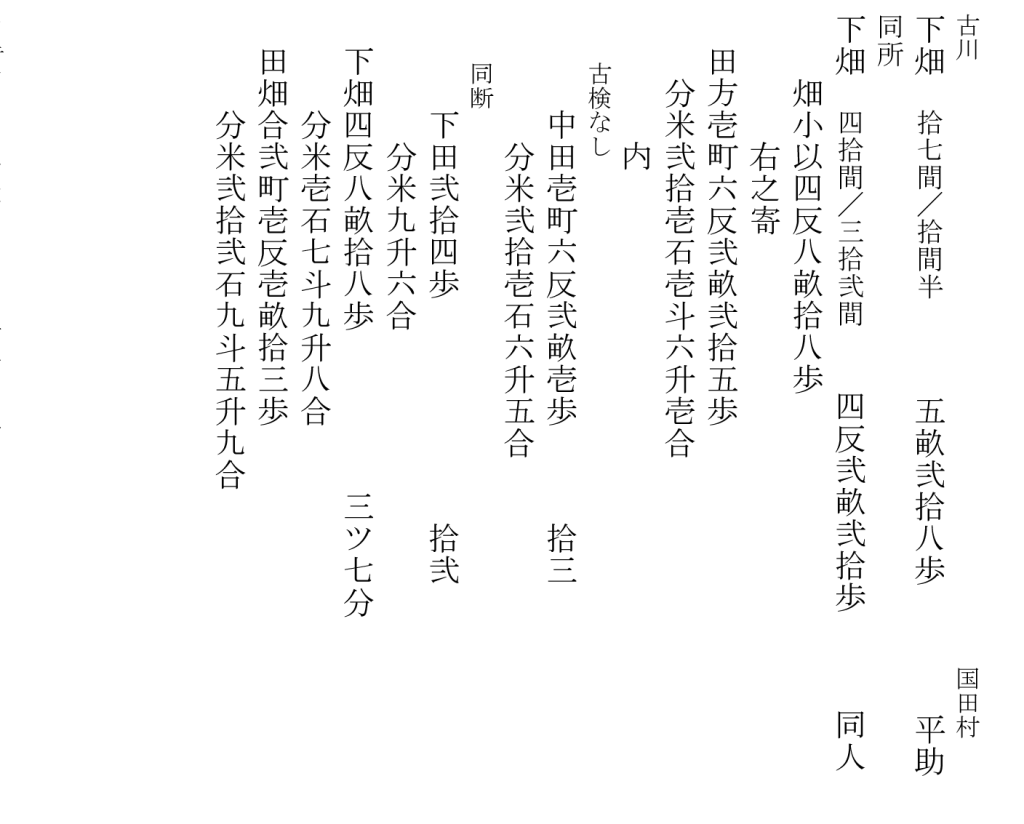

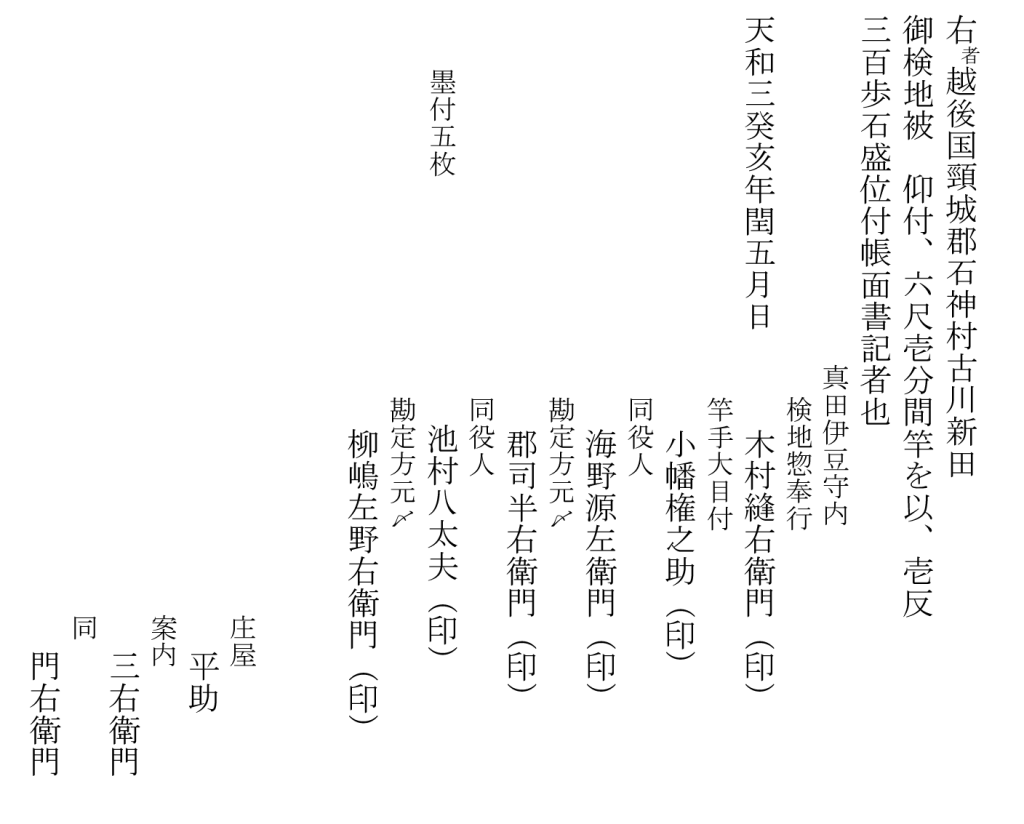

解読文

解説

天和元年(1681)6月、将軍綱吉の親裁によって越後騒動に決着がつけられると、高田藩主松平光長は騒動の責任を問われ、領地没収の上、伊予松山藩預りになりました。

幕府領となった旧光長領では、翌天和2年4月末から7月末まで、諏訪藩・松代藩・飯山藩・津軽藩の4藩によって、幕府の29か条からなる検地条目に基づいた惣検地が実施されます。この天和検地は、この後明治にいたるまで、村の基本台帳として生きつづけます。

今回のテキストは、石神村古川新田の検地帳で、関川以東の頸城郡と中魚沼郡を賄った松代藩主真田伊豆守家臣木村縫右衛門の作成になるものです。

検地帳では、田畑・屋敷など地目ごとに土地を書上げ、名請人を記し、地目ごとに面積と石高(分米)が集計されています。

村高は22石9斗5升9合で、寛政6年(1794)の新田検地で倍増するまで、年貢賦課の基準とされた数字です。

最初の一筆の場合、「古川」は地字名、「中田」は等級(上・中・下・下々など)、「拾三間半七間」は縦横の長さ、「三畝四歩」は面積、「国田村平助」が名請人(年貢負担者)を示しています。

保倉川右岸に接する石神村古川新田は、田畑のみで屋敷がありません。名請人も国田村(現・上越市吉川区)平助のみで、平助が庄屋を勤めています。人の住んでいない村であることが分かります。

また、この検地帳が、石神村林泉寺(宝暦年間創建、現在は廃寺)に伝来したことにも注意が必要です。細かな経緯は分かりませんが、後に古川新田の田地が林泉寺の所有に帰したことを物語っています。

(参考文献:『頸城村史:通史編』、『新潟県史:通史編3』)

資料請求番号:E9806-1270