〔第06回解読文・解説〕

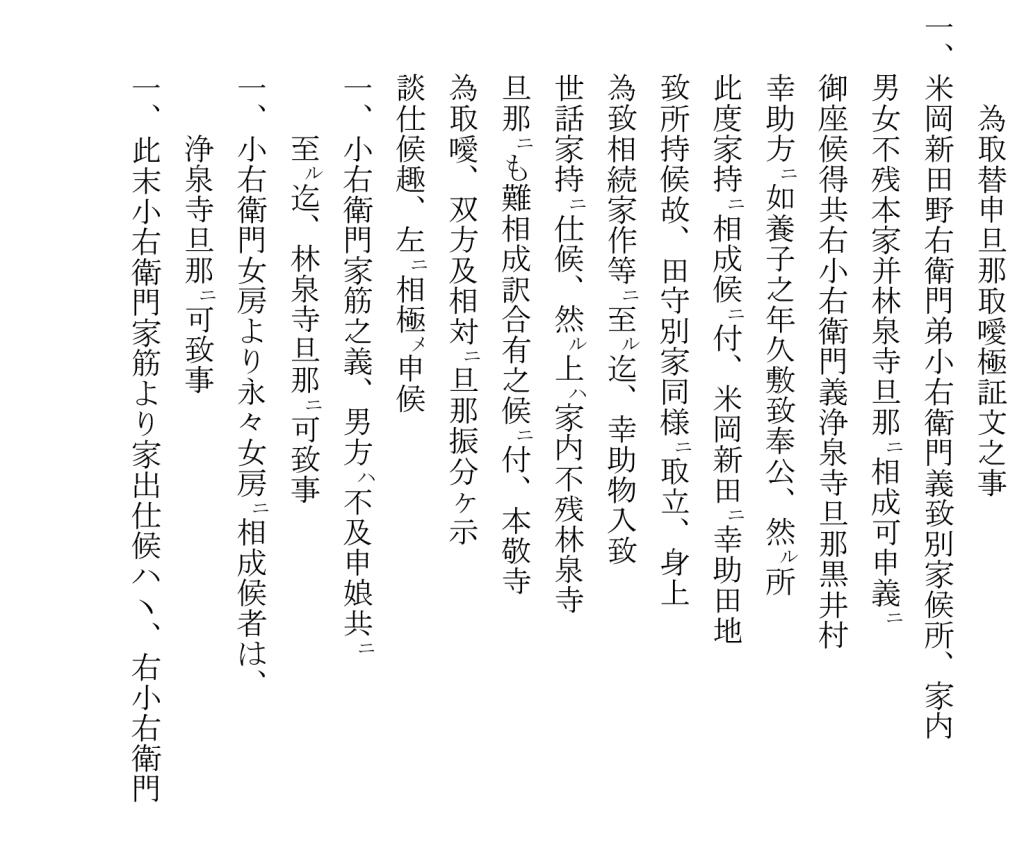

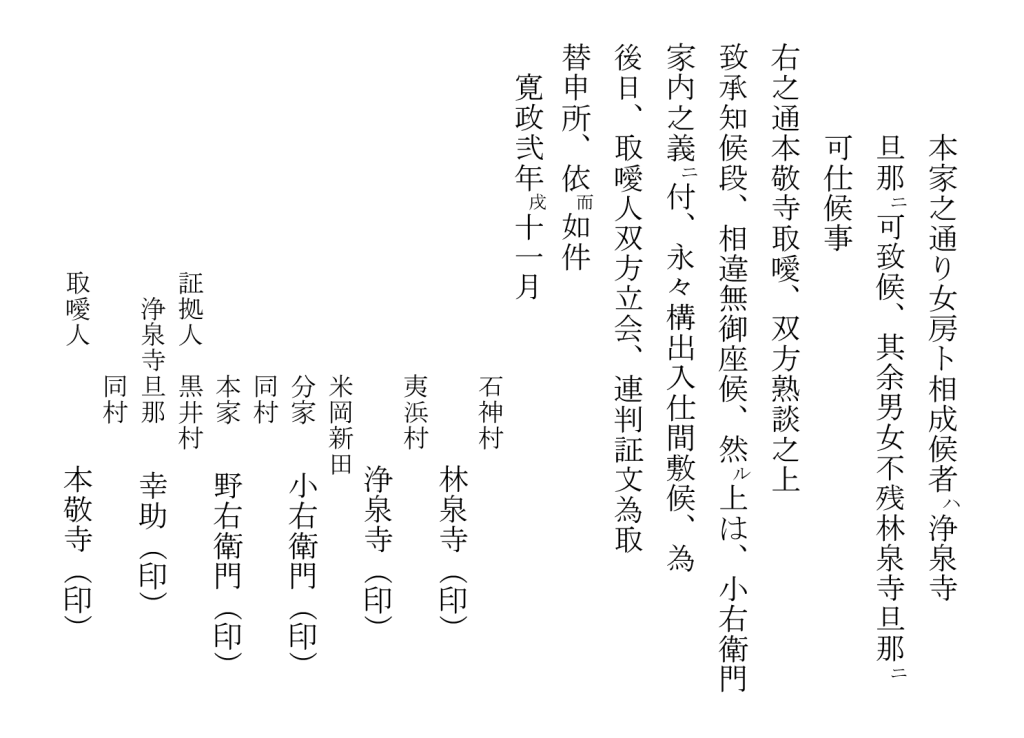

解読文

解説

江戸時代の村人は、いずれかの寺院の檀家となり、寺によって身元保証が行われていました(寺請制度)。このしくみに基づいて村で毎年作成されたのが宗門改帳(第5回テキスト)でした。

今回のテキストもこの寺請制度に関係するもので、米岡新田野右衛門家から分家した弟小右衛門家男女が、どこの寺の檀家になるかを定めた文書です。

寺にとって檀那は、日常の経営のほか、寺院修改築や本山への上納金など臨時の支出を経済的に支える側面を持っていたため、離檀することや寺替えすることは寺院側から厳しく禁止されており、檀家の側から寺を選ぶことは出来なかったといいます。新たに生まれた家をどこの檀家にするかは、寺院にとって重大な関心事であったといってよいでしょう。

「不残本家并林泉寺旦那ニ相成可申義ニ御座候得共」との冒頭の表現により、本家と同じく林泉寺の檀家になるのが順当だったことが分かりますが、小右衛門が浄泉寺檀那黒井村幸助と養子並みの関係があったことから、事は簡単に運ばず、黒井村本敬寺の仲介で解決を図る必要が出てきました。おそらく、浄泉寺側からの訴えにより、調整(振り分け)が図られたのでしょう。

結論的には、小右衛門家筋の者(小右衛門の子孫、男女不問)は林泉寺檀那とし、小右衛門家に嫁に入った(女房になった)者は浄泉寺檀那とすることで決着が付いています。

(参考文献:『国史大辞典』「檀家制度」の項目、吉川弘文館)

資料請求番号:E9806-686