〔第04回解読文・解説〕

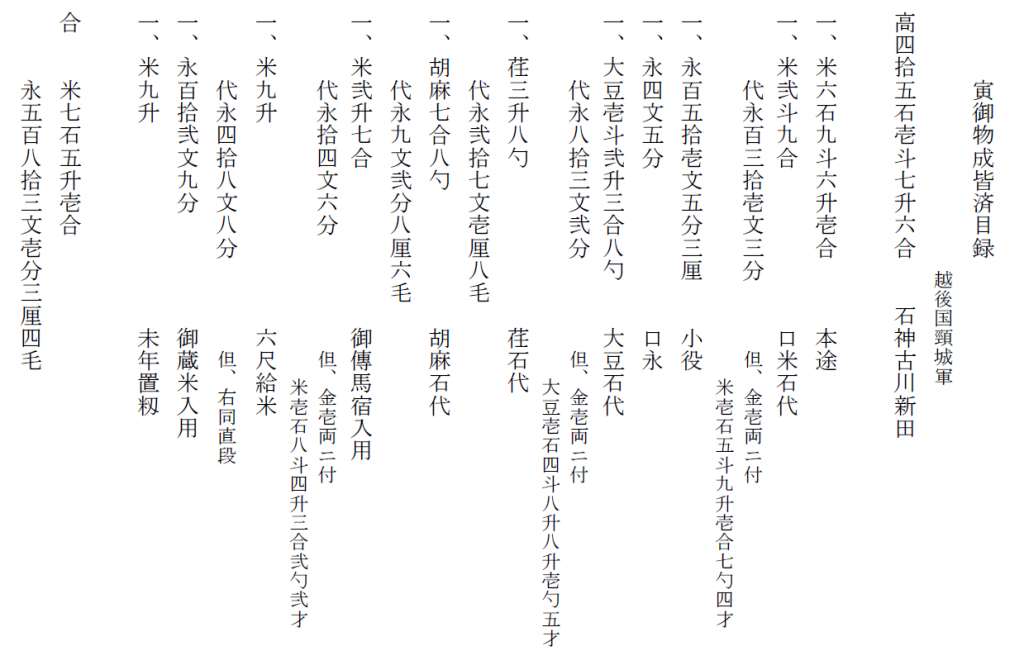

江戸時代の年貢は、個人単位ではなく村を単位に賦課・徴収されました。毎年10月か11月に領主から年貢割付状が村に届き、村はそれにしたがって年貢を分割納入します。およそ翌年の7月頃までに完納されるのが通例のようですが、完納されると領主から年貢皆済目録が渡されました。今回は、寛政7年(1795)の頸城郡石神古川神田(幕領。現・上越市頸城区。)の年貢皆済目録を取り上げています。

当時の石神古川新田の村高が45石1斗7升6合とありますが、これは、前年の寛政6年(1794)に22石2斗1升7合の新田が見出され、倍増した結果です。

租税は、この村高を基準に賦課されますが、主なものとして、本途物成(田畑にかけられる税。6石9斗6升1合。本途は米納を基本としますが、テキストの「三分一金納」のように「石代納」も珍しくありません。)のほか、小物成(山林原野池沼などにかけられる税。ここでは石代納。)として大豆・荏・胡麻、高掛物として小役(領主の生活必需品を現物で納めるのが本来ですが、貨幣納になっています。)・傳馬宿入用(五街道維持費。幕領のみ。)・六尺給米(江戸城内雑人夫給米。幕領のみ。)・御蔵前入用(浅草御蔵維持費。幕領のみ。)が賦課されています。全般的に、貨幣納が進展していることが読み取れます。

また、この年から、天明飢饉の経験を踏まえて幕府が指示した、いわゆる囲い米(「未年置米」)が見られるようになる点も見逃せません。

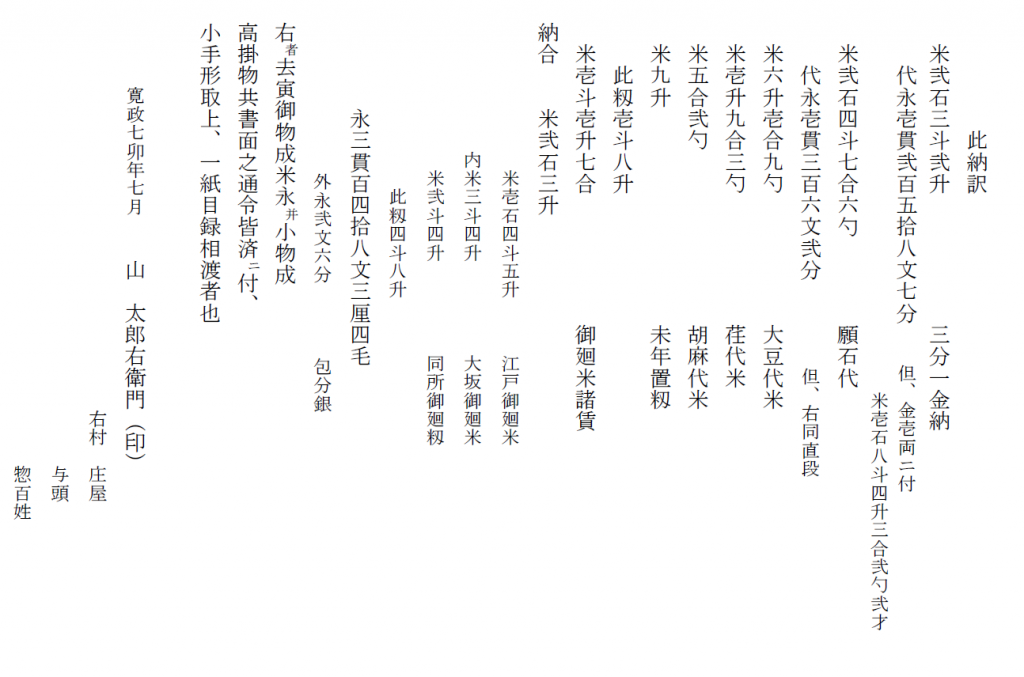

現物で納められた米は、大坂・江戸へ海路で廻米されます。石神古川新田の年貢米は、石神村にある郷倉に一旦納められ、保倉川を下って今町湊(直江津)まで運ばれ、そこから西廻りで大坂・江戸へ運ばれたと推測されます。

石神古川新田文書には、多くの年貢割付状と皆済目録が残されています。割付状は、貞享2年(1685)から元治元年(1864)まで、皆済目録は寛延2年(1749)から明治5年(1872)まで、それぞれ欠落もありますが、比較的よく揃っています。

資料請求番号:E9806-175