〔第02回解読文・解説〕

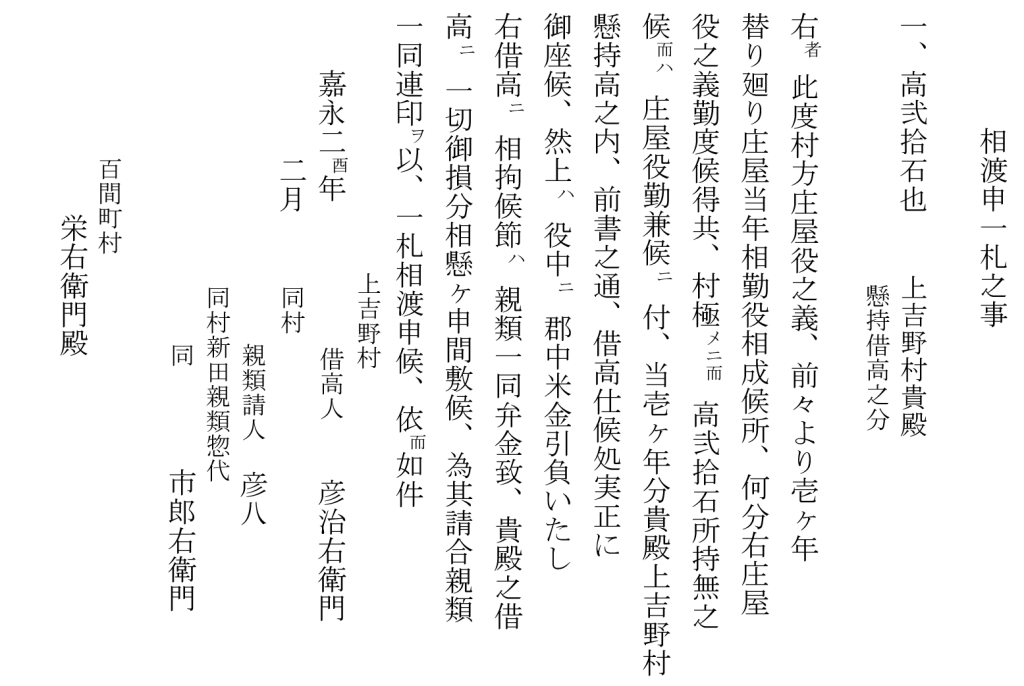

解読文

解説

上吉野村(現・上越市上吉野)の彦治右衛門が庄屋役に就くにあたって、滝本栄右衛門から高20石を借り受けた証文です。当時の上吉野村では、一年交代の輪番で庄屋役を務めていたこと、また庄屋役を務めるには持高が20石以上なければならなかったことがわかります。

庄屋は、江戸中期までは世襲が一般的でしたが、中期以降になると大高持百姓の間で一代交代にするとか、一年交代の年番にするところも多くなりました。後期になると高持百姓の選挙による村も多くなってきました。また、テキストの例と同様に藩によっては庄屋になるには持高が何石以上でなければならないという制限を加えたところもあります。庄屋にはそれ相応の格式が必要だったのです。

庄屋の仕事は、戸籍事務、道橋普請、村民の願書・契約書の奥書などが主なものでしたが、特に重要なのが年貢の納入で、年貢が完納できないときは処罰されました。これらの仕事の見返りとして、領主からは村高に応じて給米を与えられたり、年貢諸役を免除されたりしました。しかし概して庄屋の負担は重く、かつ多忙であり、そのために疲弊するということも多くありました。庄屋役を辞めたいとか、庄屋役を勤める順番がまわってきたが高額の金を払うから免除してもらいたい、などという願書もよく見られるのです。

(参考文献:児玉幸多著『近世農民生活史』吉川弘文館)

資料請求番号:E9910-153-1-2