〔第01回解読文・解説〕

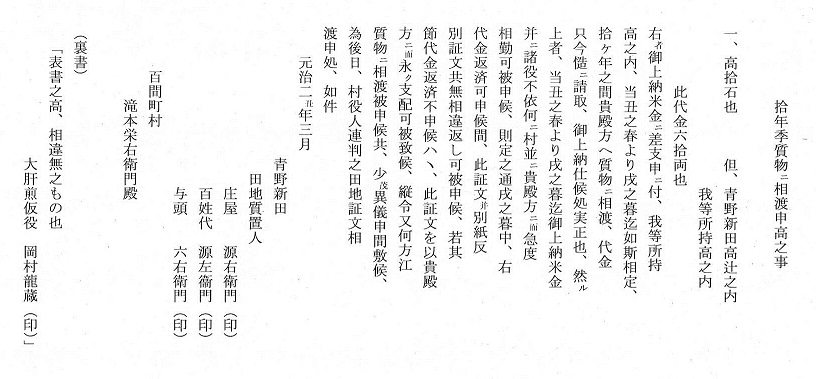

解読文

解説

正保元年(1644)に大瀁新田の開発が完了し、この結果34の新田村が創出されています。百間町新田村はこのうちの一村で、現在の頸城村百間町新田にあたります。滝本家は、当村の庄屋を勤めた家で、当館所蔵の同家文書は約860点を数えます。ほとんどが同家の土地集積の様子を示す「質地証文」であり、今回のテキストはそのうちの1本です。

ただ、一般によく見られる平百姓が年貢に差し詰まって土地を質に入れたという証文とは異なり、「上納金」に差し詰まった青野新田村の「庄屋・組頭・百姓代」が自分持高を質に入れている点が注目されます。

文久3年(1863)の将軍家茂上洛から元治2年(1865)の第2次長州征伐にかけて、高田藩榊原家は徳川四天王の家格ゆえにその都度「御先登」「御先供」「御先手」を命じられています。榊原家は、その際、領内に人夫の繰り出しや御用金の賦課を命じていますが、このテキストに出てくる「御用金」は、年代から推測して、第1次長州征伐に際して課せられたものと考えられます。度重なる御用金の賦課に、村役人でさえ徴収に耐えられず、隣村滝本家に借銭を願い出たのです。

ペリー来航以来の社会の変動は、極めて激しいものがありました。頸城地方もまたこれと無縁ではありえませんでした。度々の人夫の徴発、御用金の賦課に対して、「大小の百姓、必至と疲れ果て」「終には離散に及び申すべく」と、藩主の出陣先までその窮状を訴えた文書が今に伝えられています。

【参考文献:『頸城村史 通史編』資料請求番号:E9910-161-2】