戊辰戦争中の明治元年(1868)10月に創立された小千谷小学校(小千谷市)は、日本最初の小学校として有名です。その4年後の明治5年8月に明治政府は学制を発布し、国民皆学の方針を打ち出しました。これが近代教育制度の出発点となります。学制では、小学を上下二等に分け、それぞれ4年ずつ合計8年の在学とすると定められています。

これを受け、新潟県は翌年9月に小学設立の通達を出しました。この通達によると、当時の行政区画である各小区に小学1校を置き、小区の大小により、2か所ないし3か所に分校を置くこととしています。満6歳以上の者は男女の別なく入学させ、おおむね生徒50人に1人の割で教師を置くこととしました。ただ、現在のように無償ではなく、授業料を徴収し、設立及び運営費は各区の負担とされました。したがっ て、国からの補助はあったものの住民の負担は大きく、当初は国民皆学の方針どおりには進みませんでした。

県からの通達を受けた各区では開校準備が進められました。現在の魚沼市に当たる第14大区小8区は、明治7年7月に学校所在地を届け出ました。これによると、本校を中家(ちゅうか)村永昌院に置き、分校を今泉村真福寺、七日町村不動院、大沢村東養寺、下折立村龍音寺に置くこととしています。いずれも寺院を借り受けて開校するなど、間に合わせの開校のため、校舎修繕の必要から生徒数を制限し、地域産業である養蚕による繁忙期を理由に休業するという状況でした。

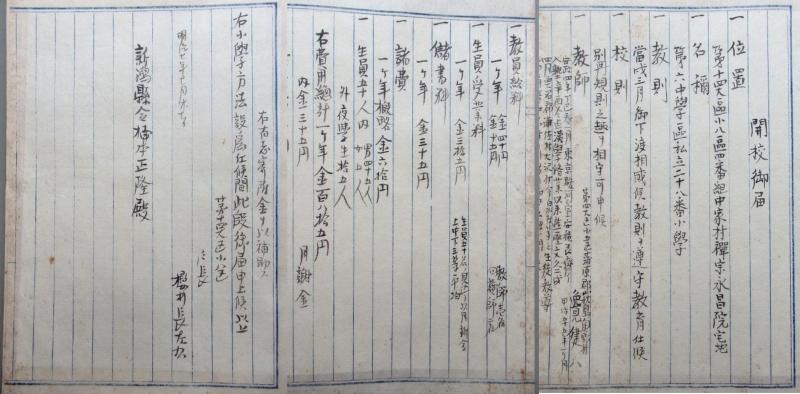

中家校の開校届(写真)によると、教則・校則・教師名・教員給料・授業料・図書費・諸費・生徒人数などが書き上げられています。校則には、課業は午前8時から午後3時までとし、毎月1と6の日(1日・6日・11日・16日・21日・26日)を課業日とすることなどが定められています。

急ごしらえで開校にこぎつけたものの、学齢に達した生徒がすべて入学したわけではありませんでした。明治6年9月に出された県の通達では、満6歳以上の者は男女の別なく入学させることとなっていましたが、現実は程遠いものがありました。明治7年10月の第14大区小8区9番組(芋川村・宇津野村・蓑和田村)の県への報告書によると、就学対象者73人のうち実際に就学した者は49人で、全体の67%にとどまっていたことがわかります。特に女子は子守を理由に不就学となっているものが多くみられます。こうした状況は、現在の見附市に当たる2番組今町及び3番組上新田においても同様でした。明治9年1月の県への届によると、学齢者505人のうち、就学者は男子90人、女子18人、不就学者は男子171人、女子226人となっています。全体の不就学率は78.6%で、特に女子は92.6%と極めて高率であったことがわかります。

第14大区小8区では中家校を本校として小学教育が行われてきましたが、当地域は深雪の地であり、冬期間の通学が困難であるとして、12月から3月までの4か月間に限り、七日町村に雪中派出教場を置くこととし、県に届け出ています。同様の届は、当地の近隣地域でも多くみられます。

明治12年(1879)に学制が廃止され、変って教育令が公布されました。翌年改正された教育令により小学は初等科3年、中等科3年、高等科2年と改められました。さらに明治19年(1886)の小学校令により義務教育年限が定められ、教育制度は次第に整備され、明治末年には新潟県及び国全体で就学率が90%を超えるようになりました。

明治7年7月27日 開校御届(請求記号 F53-4700-1)