文書保存相談室

ご家庭でできる文書保存を考えてみました。

文書を見てみたら・・・

| 症状 | 応急処置 |

|---|---|

| 水に濡れている(湿っている) |

直射日光を避け、日陰で風通しのよい場所で自然乾燥させてください。 紙と紙が貼り付いてしまったら、無理にはがそうとしないで下さい。 紙がめくれるものには吸水性の高い紙(和紙など)を挟み込むとよいです。挟み込んだ紙が濡れてきたら、新しい紙と交換して下さい。 風があまり通らない場所では、扇風機を利用して風の流れを作れば同様の効果があります。 |

| 虫に喰われている | 喰われてしまった箇所は元に戻りません。 これ以上の損害を防ぐために、1点1点の文書のホコリ払いをして虫を払いのけましょう。箱もきれいに掃除し、防虫剤を入れておきましょう。 |

| カビが生えている | カビは風通しが悪く、湿度の高いところで発生します。 すぐに箱から取り出し、目に見えるカビは払い落としますが、水ぶきなどはしないで下さい。 そして風通しのよい所に置いて乾燥させてください。 文書箱もきれいに掃除して下さい。ダンボール箱の場合は箱自体がカビで弱っていると思われますので、新しい箱に詰め替えて下さい。 |

| ホコリやゴミがついている | ホコリやゴミを放置しておくと、虫やカビの温床になります。 こまめに掃除し、箱内を清潔に保ってください。 また、箱の周りの環境も大切です。 棚や床の掃除なども日常から心がけてください。 |

| のりが剥がれている | のりがとれて剥がれているときは、断片がバラバラにならないように気をつけてください。 剥がれた箇所を補修する時はでんぷんのりを使ってください。科学のりやセロファンテープ・クリップ・ステープラを使いますと紙を傷めます。 |

ご家庭で対処できないときは・・・新潟県立文書館までご連絡・ご相談下さい。

★収納箱には、文書を詰めすぎないでください。

重くなりすぎると持ち運びに手間取りますし、箱自体の破損にもつながります。

どのくらいつめたらいいか基準はありませんが、無理なく箱を持ち上げられる程度の量にとどめてください。

箱内に多少の空間があると、防虫剤の効果が箱全体に行き届き、管理しやすくなります。

文書を入れておく保存容器は多種多様です。それぞれの容器には保存にとっての長所と短所の両面があります。ご家庭での収納スペース等の事情を考慮されて、上手にご利用いただきたいと思います。

保存容器の特徴を表にまとめましたので、参考になさってください。

| 防水 | 防虫 | 通気性 | 積載時の 容器の強度 |

入手 しやすさ |

その他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ダンボール箱 | × | △ | ○ | × | ○ | |

| プラスチック衣装ケース | ○ | △ | × | ○ | ○ | 透明ケースの場合、中身が確認しやすい |

| 茶箱 | ○ | ○ | × | ○ | × | 大型のものは場所をとる重量がある |

| 木箱 | △ | △ | △ | ○ | × | |

| タンス | △ | △ | ○ | ○ | △ | 移動が困難 |

| 柳行李(やなぎこうり) | × | △ | ○ | × | × |

保存箱の置き場所にも注意して下さい。

水濡れ対策+風の通り道の確保のためにも、箱は直接床に置かず、すのこなどを敷いた上に置いてください。

| 写真プリント・フィルム | プリントした写真はアルバムに、フィルムはフィルムシートに収め、直射日光が当たらない、風通しのよい場所に保管して下さい。 写真は時間がたつにつれて褪色してしまいます。(今はデジタル補正などができますが・・・) 大切な写真はできるだけ早くアルバム等に入れて保管して下さい。 |

|---|---|

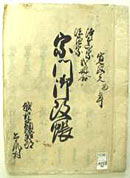

| 和本 | ホコリを防ぐために箱などに入れてください。その際、箱内では必ず寝せて(立てない)収納して下さい。 |

| 軸 | 軸用の箱(木箱・ダンボール箱など)に入れて、寝せて(立てない)収納して下さい。 |

| 絵図・地図 | 折りたたんだまま保管して下さい。ただし、折り目を変えないようにして折ってください。 のりの継ぎ目が剥がれていても、セロテープで補修することはしないで下さい。 |

| 文書全般 | 文書を綴るためにセロファンテープやクリップ・ステープラ等で留めてあるものをよく見かけます。文書作成時には有効なまとめ方ですが、これら金属製品は時間とともに劣化し、錆びていきます。 同時に紙自体を傷めますので、保存するときには必ずはずしてください。 |

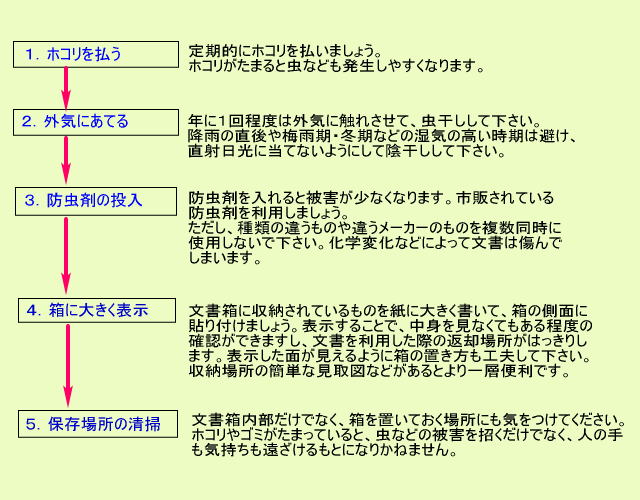

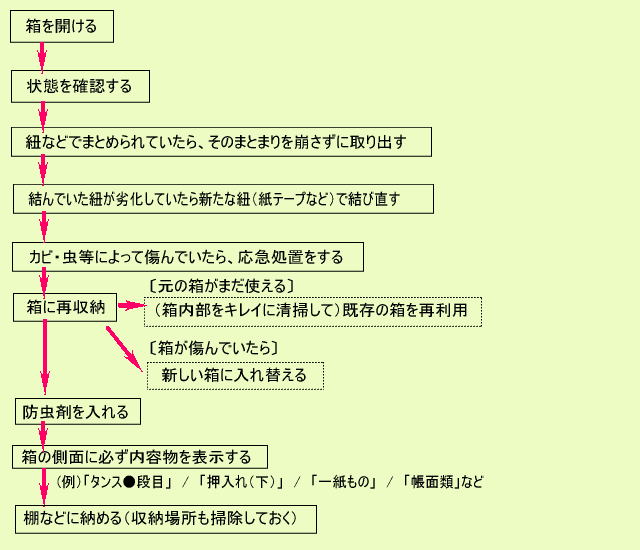

ご家庭でできる、ごく簡単な整理方法の一例を紹介します。

◇第1段階:箱を整理する

◇第2段階:文書群の概要を知る・全ての文字が読めなくてもできる概要を知るコツ

筆・ペン・鉛筆など文字を書くために使われた道具は時代とともに変化します。書体も変わっていきます。その中でも特に筆を日常的に使っていた江戸時代の文書は、慣れていないとなかなか読めないものです。しかし、全ての文字が読めなくてもできる整理があります。

1.江戸時代の文書を知る

文書の形状(かたち)を見る

文書の形状(かたち)を見る

江戸時代に書かれた文書を形状で分けると以下のように大別できます。

それぞれのかたちの用紙に書かれる内容はほぼ決まっています。

| 形状(かたち) | 書かれている内容 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

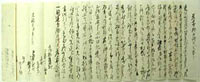

| 一紙もの(一枚の紙) |  |

年貢の納入関係(割付状・皆済目録)、願書、訴状、書状など内容は多岐に渡ります。 | ||||

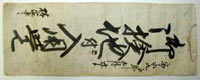

| 横長の帳面 |  |

数字を列記するような内容のものが多いです。 年貢算用帳、小作収納長、大福帳、金銭出納帳や覚帳、日記帳など。 |

||||

| ノート型(縦型)の帳面 |  |

領主(役所)へ提出する公式の帳面です。 検地帳、宗門人別帳、五人組帳、村明細帳など。 |

||||

| 綴ってあるもの(綴) | 個々に提出された文書をひとまとめにしたものです。 申請書や報告・届など、同じような内容のものがまとまっています。 |

|||||

表題の中のキーワードを見つける

表題の中のキーワードを見つける

表題を見れば内容が分かる文書もありますが、一紙ものの中には表題だけでは内容を掴みにくいものもあります。内容を推測できるキーワードを紹介しますので探してみてください。

| 表題に含まれる文字 | 内容 |

|---|---|

| 「乍恐~」 |

「おそれながら~」と読みます。 下位の者が上位の者に対して差し出す(提出する)文書です。 大部分は願書や訴状などです。 |

| 「~証文(之事)」 | 「~しょうもん(のこと)」と読みます。 金銭や不動産などの貸借が発生したときに証拠となる文書です。借用証文や質地証文などが一般的です。 |

| 「~一礼之事」 | 「~いっさつのこと」と読みます。 「●●についての一通の書付」という意味です。 内容は本文を読んでみないとはっきりしません。 |

| 「覚」・「記」 | 「おぼえ」・「き」と読みます。 領収書や控えなどでも使いますが、どんな内容にも使えます。本文を読んでみないと内容を特定できません。 |

| 無題(表題なし) | 表題がない文書もめずらしくありません。 控え程度の書付、何かの下書き、手紙(書状)などが推測されます。 |

いつ頃の文書なのかを探る

いつ頃の文書なのかを探る

作成年代は文章の最後の部分に書かれています。

年代が読み取れたら、年号表などと照合させてみましょう。

2.明治時代以降の文書を知る

明治時代以降(近代)になると、私たちが使っている書体にだんだんと近づいてきます。

江戸時代の文書よりは読みやすいと思います。

また、郵便制度導入によるはがき・切手・電報などの出現、活版印刷による大量印刷、洋紙の導入、筆記用具の変化などの影響により、文書の形状(かたち)や紙の材質は多種多様です。