〔第58回解読文・解説〕

婚礼シリーズ2回目は嫁入り道具です。現代で豪華な嫁入り道具といえば名古屋の嫁入りが代表的でしょうか。トラックいっぱいの道具類には圧倒されます。江戸時代はどうだったのでしょうか。

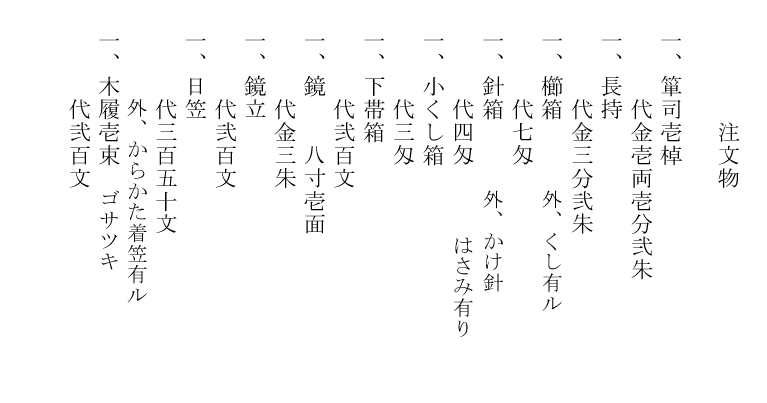

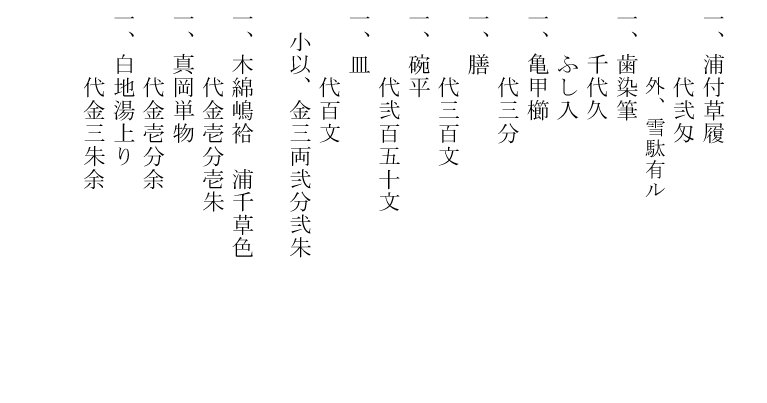

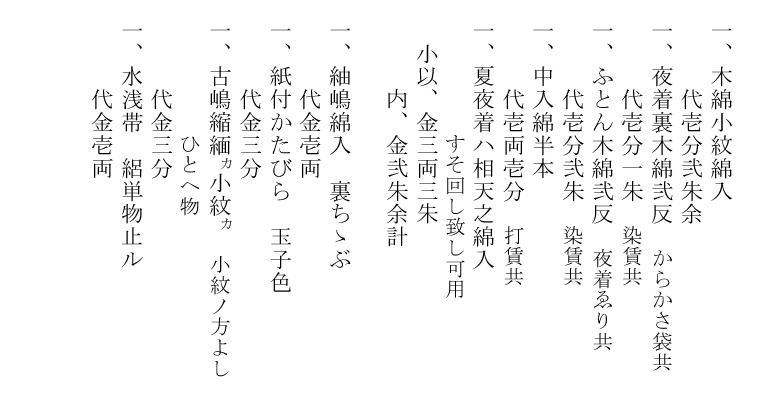

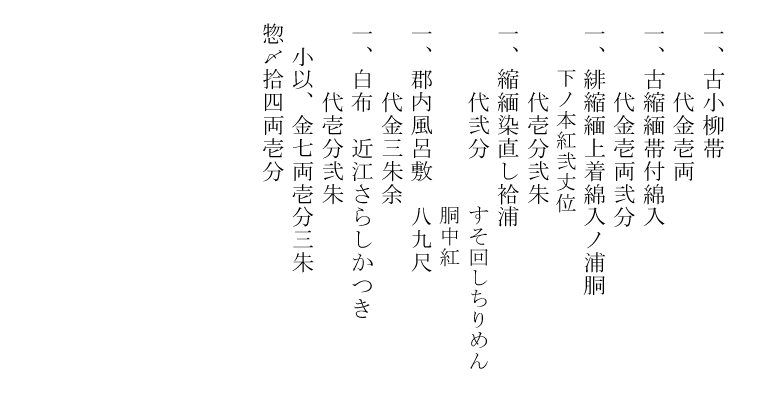

婚礼に日取りが決まると、衣類を収納する箪笥や夜具・蒲団を入れる長持、身だしなみを整える鏡台などの家具類から晴れ着・普段着・仕事着・足袋などの衣類に至るまで、婚家での生活に必要な道具を揃えます。今回のテキストは、これらの品々を注文した記録です。注文品と購入金額が記されています。一体どのくらいの金額がかかったのでしょうか。当時のお金を現在の金額に換算するのは難しいのですが(江戸後期で1両=約10万円ではないかと言われています)、相当の額であったことは確かです。多額の費用をかけて嫁ぐ娘のために道具を整えるのは、婚家で幸せに暮らせるようにと切に願う親の気持ちが反映したものといえるでしょう。

これらの道具は親類や親しい者が婚家へ運びこみます。この婚礼に伴って揃えた道具類は主に次の品々です。

家具:箪笥、長持、鏡など

洗顔整髪:亀甲櫛、櫛箱、針箱など

衣類:袷、小紋、綿入、夜着、帯、足袋、草履など

現代では新生活を始めるためにどのような道具を用意しているでしょうか。家電製品や台所用品は新調しても、大型家具は備え付けが多くなり購入することは少なくなっているかもしれません。洋装が一般的になっている現代では着物を誂えることはあまりないようです。江戸時代は実家の紋が入った着物を持っていき、結婚後新調する着物には嫁家の紋を入れました。

2回連続で婚礼について取り上げました。現代の婚礼と比較して、どのようにお感じになりましたか。家と家、地域の共同体との結びつきを重んじていた風潮はやや薄れ、結婚披露宴も地域よりも友人・先輩・上司・同僚など社会的環境に対する披露へと変わりました。会場は各家庭からホテルや結婚式場へ、衣裳も和装から洋装へ、祝膳は和食・洋食・中華などから新郎新婦が自ら選ぶようになりました。婚礼の形式が大きく変わったのは、ほんの30年位前からのことです。それまでは伝統的な婚礼がどの地域でも、家及び地域の大切な行事として守り続けられてきたのです。現代の新郎新婦が様々な演出を盛り込んで親族や自分たちを支えてくれた恩人をもてなす結婚式・結婚披露宴も感動的ですが、古式ゆかしい婚礼には随所に周囲の人々の細やかな心配りがあり、より一層重みのある儀式であることが感じられます。

資料請求番号:E9806-1694