〔第55回解読文・解説〕

今回は、江戸時代における「結婚」の手続きについて見ていきましょう。

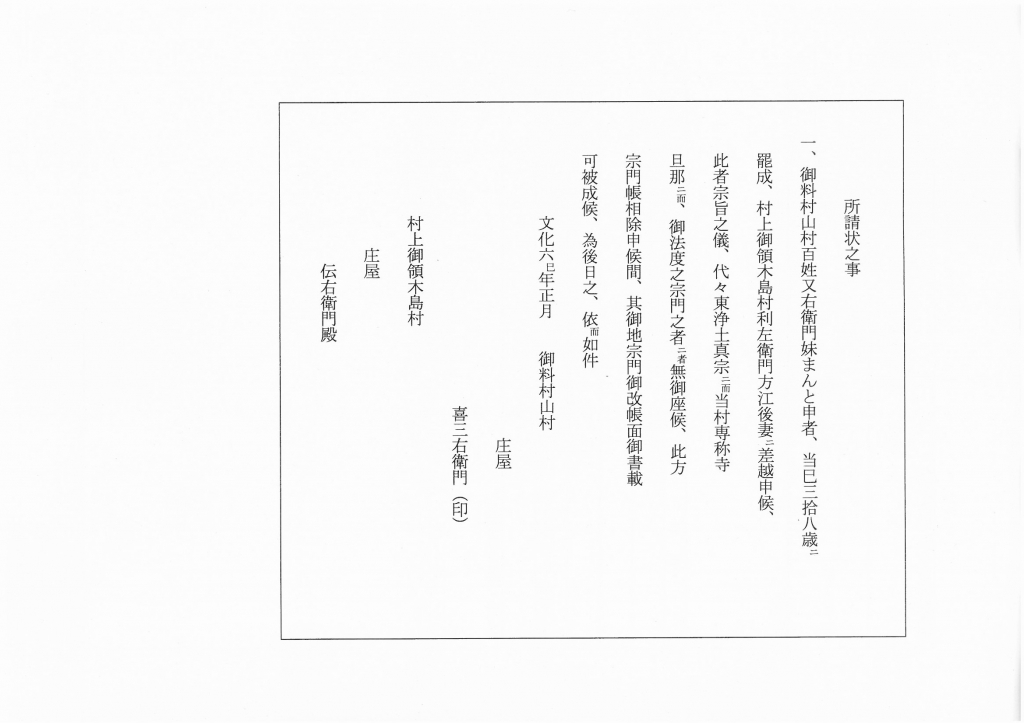

下の文書から見ていきます。幕領であった村山村の百姓又右衛門の妹まんが嫁ぐことになりました。村上藩領木島村利左衛門の後妻に入ることが決まったのです。そこで、村山村の庄屋である喜三右衛門が作成した書類がこの「所請状之事」、つまり人別送り状と呼ばれる送籍証です。「まんは浄土真宗・専称寺の旦那(檀家)で、幕府が禁止している宗教(キリスト教)の信者ではありません。この結婚に際して、村山村の宗門人別帳から彼女の名前を消しますので、嫁ぎ先の木島村の宗門人別帳に加えてください。」という内容です。この書類を木島村の庄屋伝右衛門に送り、「村」から「村」へと「本籍の移動」を申し入れたのです。

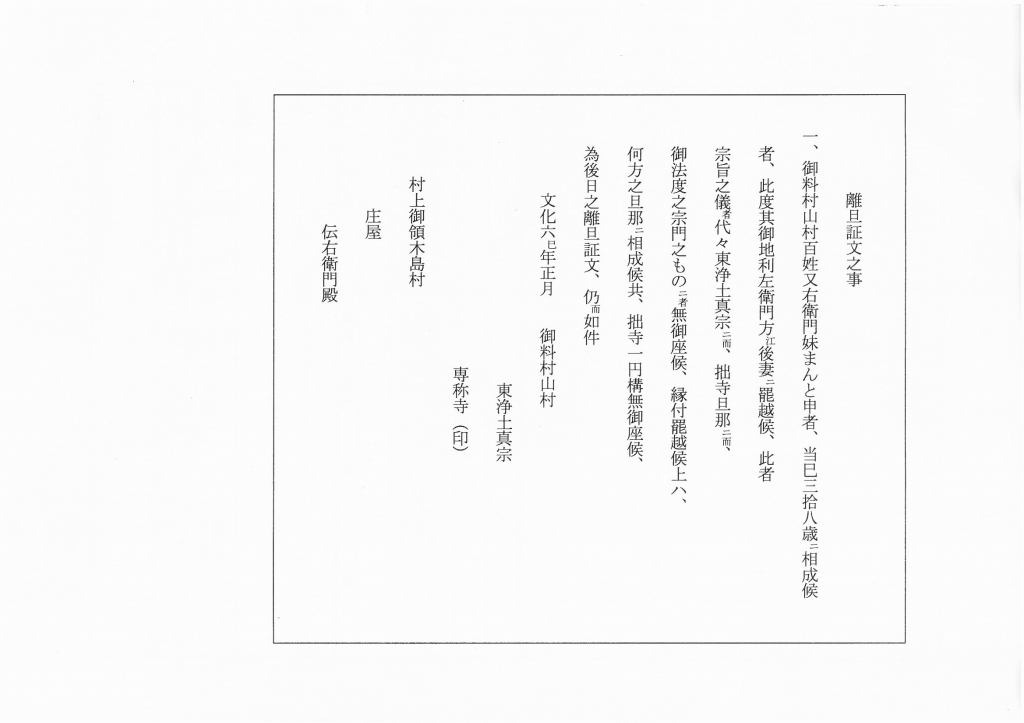

さて、次に上の文書を見てください。これは上記の「所請状之事」と同時に作成されたものです。下の「所請状之事」とよく似ていますが、こちらは「離旦証文」と呼ばれています。これも送籍証の一種です。専称寺はこの書類で、結婚によって彼女がこの寺の旦那から外れることを証明し、さらに嫁ぎ先のいずれかの寺の旦那に加えてほしい旨をお願いしています。「寺」から「寺」へ送られた「所属寺の移動願」です。

今回は「結婚に伴う文書」をテーマにしましたが、江戸時代には本籍や所属の移動に関わる書類を丁寧に作成し、きちんと書類のやり取りをしていたことが伺えます。この2つの文書は2通揃って社会的効力を発揮します。

現代でも結婚する際には役所に「婚姻届」を提出します。受理されると、本籍の移動・名前や住所の変更など様々な手続きが取られます。そして関係する「役所」から「役所」へと受け渡され、新たな戸籍が作成されます。どこか江戸時代の名残りがあるような気がしませんか。江戸時代の結婚の手続きは、その後も形を変えながら現代にまで引き継がれてきたようです。

資料請求番号:CF16-152、CF16-161