〔第37回解読文・解説〕

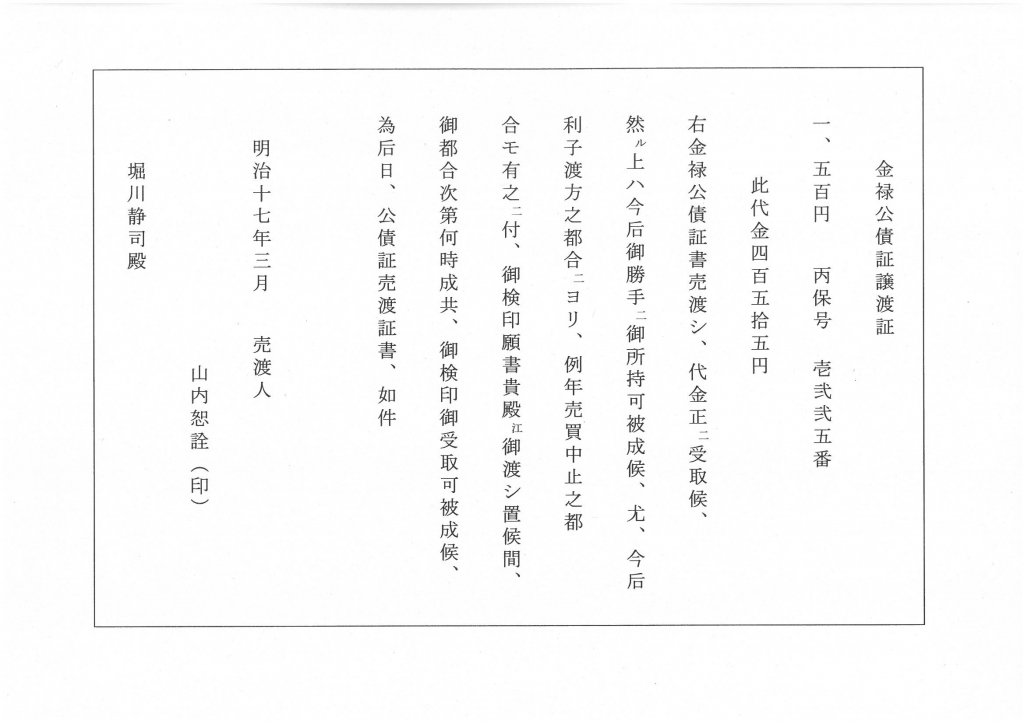

解読文

解説

堀川家は明治に入って地主として貸金業や製茶業を営んでいたことが知られますが、今回の文書は貸金業としての側面をよく表現しています。

金禄公債は、明治9年(1876)の金禄公債証書発行条例により華士族や維新の功労者に対して交付された公債です。明治初年、これらの人々に対しては、家禄・賞典禄が支給されていましたが、総額が国家財政支出の3分の1から4分の1を占めるほどで、新政府の大変なお荷物になっていました。金禄公債は、この問題を解決するためのいわば「手切れ金」として案出されたものでした。

5年据え置きで、6年目(明治15年、1882)から抽籤により償還を開始し、明治39年(1906)に全額償還されています。公債総額は1億7千万円余、対象人員は31万人余であったそうです。しかし、支給額は旧領主層に厚く、下士層に薄いものであったため、多くの下士族たちは衣食住に事欠く生活を余儀なくされることになりました。当初の条例では、譲渡や質入は禁止されていましたが、明治11年(1878)の改正でこの制約は削除されています。このことは当籤を待つ余裕のない者が如何に多くいたかを物語っていると言えます。堀川家文書にもほかに4通の金禄公債証書譲渡証が残されています。

資料請求番号:E9916-1312