〔第33回解読文・解説〕

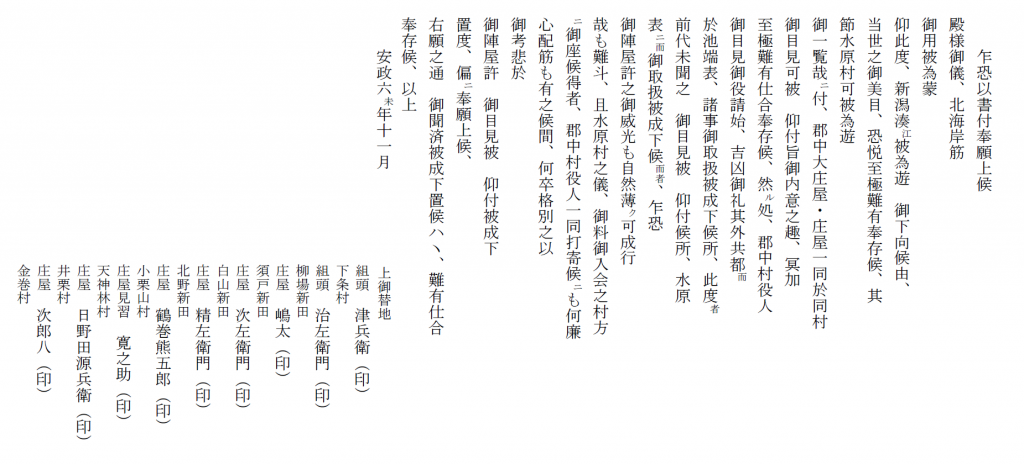

解読文

解説

殿様とは、新発田藩溝口氏の分家で5000石余を領する旗本溝口直清のことです。池之端村(新発田市、旧豊浦町)に陣屋を置いたことから池之端溝口氏と、また支配地を池之端知行所と呼び習わしています。この文書の出所の堀川家は、もと新発田城下で米穀商を営んでいた家ですが、安政2年(1855)から幕府が倒れるまで、堀川家が池之端陣屋の代官を勤めました。

さて、内容は、殿様(当時、幕府外国奉行の職にあった)が北海岸警備を命ぜられ新潟湊に下向するに際して、大庄屋・庄屋の御目見の場所を水原と指定してきたことについて、先例に従い、池之端陣屋にて御目見がかなうよう願い出たものです。池之端の「御威光」がかかっています、という言葉に当時の村役人の強い気持ちがよく表れていると思います。なお、水原村は「御料入会」であり不都合であるといっていますが、当時、水原の西組・東組が幕府領、中組が池之端知行所となっていたことを指しています。

安政6年(1859)の前年安政5年は、日米修好通商条約以下、イギリス・フランス・ロシア・オランダといわゆる安政の5か国条約を締結した年でした。そこでは、新潟の開港期日を安政6年12月9日と定めており、実際、安政6年4月以降、ロシア・オランダ・イギリスの船が新潟港に入港していることが知られています。殿様の新潟下向には、こうした背景があったと理解できます。

資料請求番号:E9916-939