〔第24回解読文・解説〕

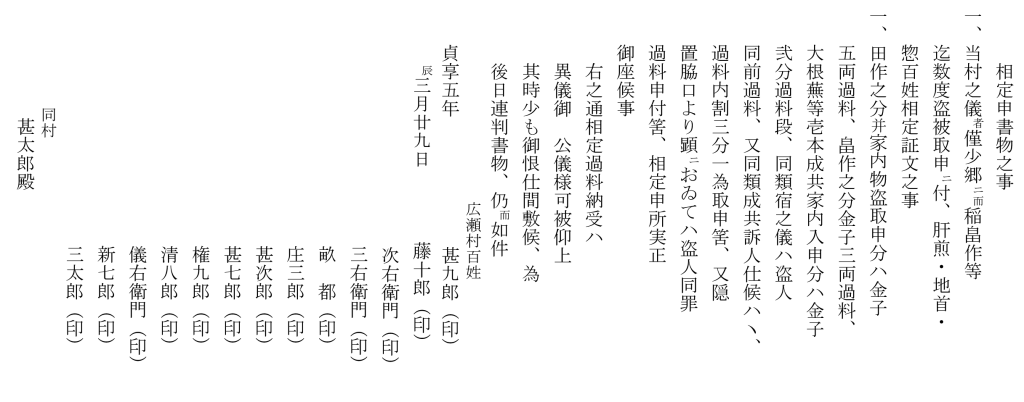

解読文

解説

稲畠作のものがたびたび盗みの被害にあったため、肝煎・地首(じがしら)の村役人と惣百姓が定めた掟書きです。

田作りの分、あるいは家内のものを盗み取った場合は、金5両の罰金。畠作りのものを盗んだ場合は、金3両の罰金。家の中に入り込み大根などを盗んだ場合、金2分の罰金。盗人を匿った者も同様の罰金とするが、訴え出れば罰金のうち3分の1を与える。隠し置いて後で露見した場合は盗人同前の扱いとする。

盗人に対する規定は、飢饉が頻発する江戸時代の後末期になると多く見られるもので、貞享5年(1688)は比較的早い時期のものといえます。作物の盗みに対する処罰は厳しいもので、極刑をもって臨むとする事例も珍しくありません。今回は命まで奪うとは定めていませんが、盗みを犯すものが5両とか3両という金子を用意できたものか、少々疑問です。現実には罰金以上の重みがあったものと考えたほうがよいかもしれません。

資料請求番号:CF20-726