〔第18回解読文・解説〕

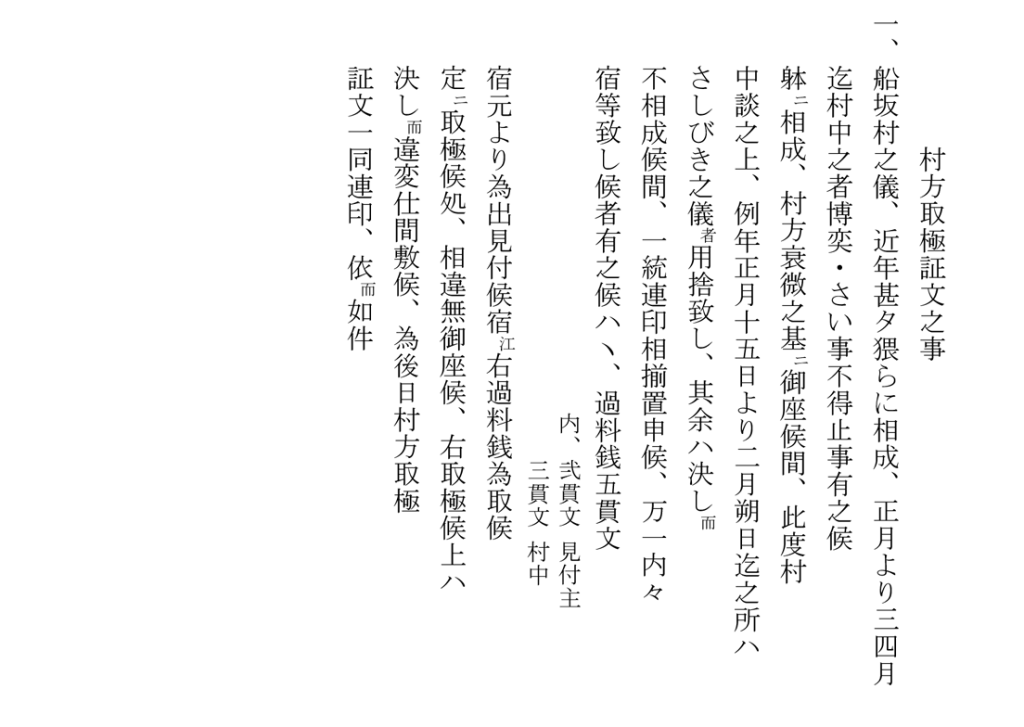

解読文

解説

現在は十日町市に属する船坂村の村掟(村落の自治的規約)です。

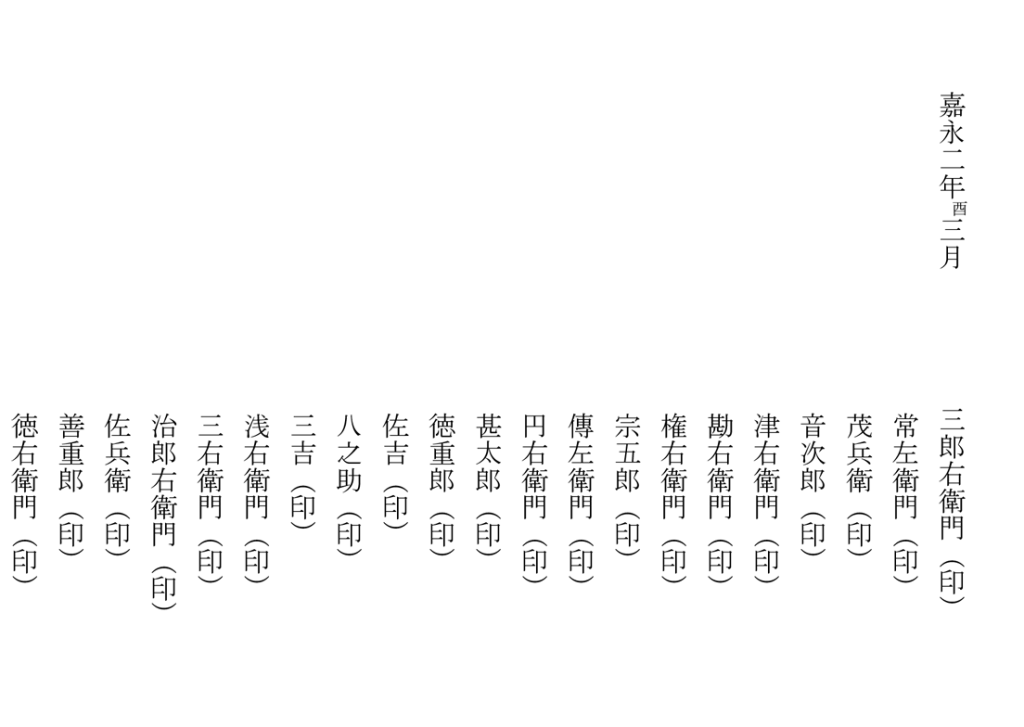

内容は、正月から3、4月まで博打が行われている現状に対し、正月15日から2月1日まで「さしびき」は許すが、その他は一切厳禁であるとし、違反者には過料銭(罰金)を課すことを謳っています。そして、村の秩序維持に関わるものですので、村人全員による署判がなされています。

「さしびき」は魚沼地域でごく最近まで行われていた正月の遊びだそうです。別に「ほうびき」ともいうそうで、景品を結び付けた紐を引いて取る、籤引きのようなものです。遊びを一切禁止と言わず、ガス抜きをしているあたりは、やはり村人の知恵というべきでしょうか。

当時の村の制裁には、村から追出す追放刑、犯人の家を壊す「家毀ち」、付き合い禁止の「村八分」、見せしめ刑として「耳そぎ」「鬢そぎ」「赤頭巾」(赤頭巾を着て葬式の行列の先頭を歩かせる等)、罰金、そして死刑などが報告されています。テキストの罰則は過料銭の徴収となっていますが、県外の例では、博打宿を営んだ者に対して「打ち殺し」を宣言しているところもあります。魚沼地方のほかの村では、宝暦・天明期の村掟で、家や土蔵の盗みに対して、簀巻きにして川へ沈めるなどの死罰を掲げた例もあります。

現代的な感覚では、随分野蛮な習俗に見えますが、村の秩序が生存の前提であった当時においては、こうした厳しい制裁も必要欠くべからざる要素だったのです。

(参考文献:『津南町史』『朝日百科日本の歴史』)

資料請求番号:A10-TS