〔第07回解読文・解説〕

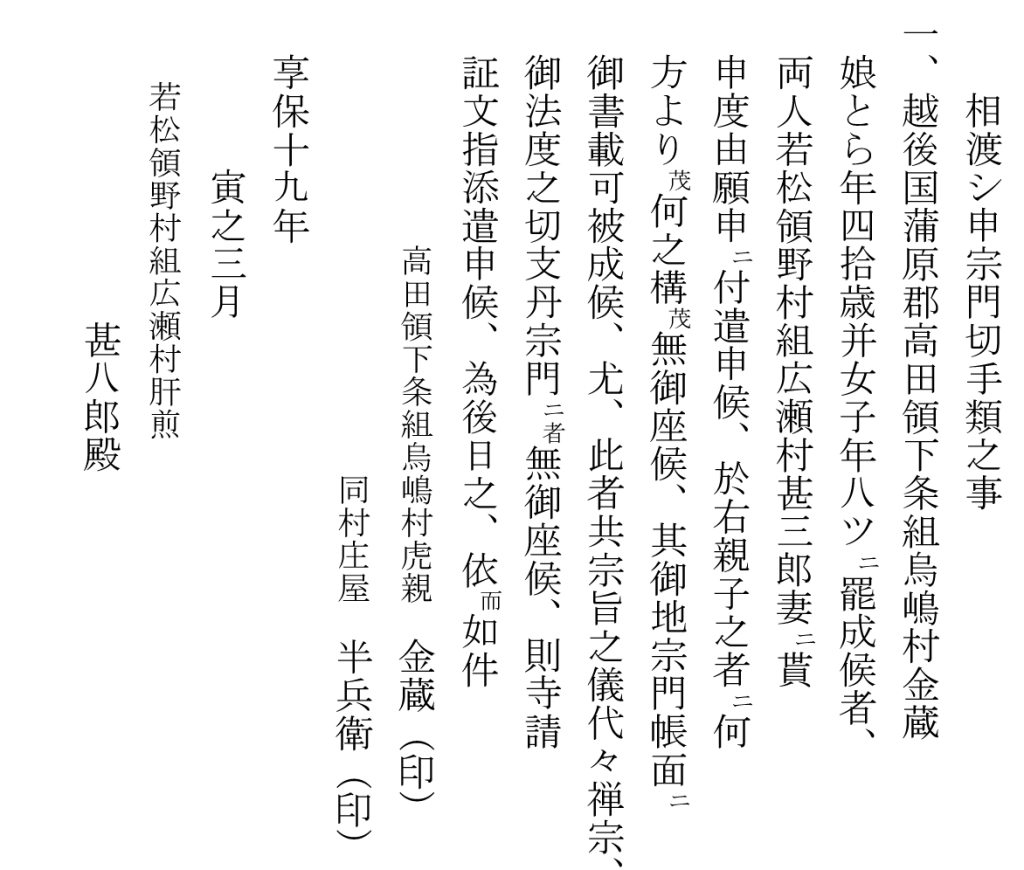

解読文

解説

江戸時代の「戸籍」、宗門改帳を第5回で読みましたが、帳面の内容に変更があった場合どのような手続きがとられたのでしょうか。

帳面に変更が生じる最もポピュラーな例は、結婚です。縁組が成立し、ある人が他村に縁付く場合、「村から村へ」、あるいは「旦那寺から旦那寺へ」手形(証明書)を発行してもらい、新しい居住先の宗門帳に登録をしてもらう必要がありました。

古文書の整理をしていますと、昔の庄屋(名主・肝煎)家からは、「村から村へ」送られた手形が、寺院からは、「寺から寺へ」送られた手形がよく見出されます。

今回のテキストは、廣瀬村の肝煎を勤めた長谷川家の文書に含まれる、「村から村へ」送られた手形で、高田領烏嶋村(現・阿賀野市烏嶋〈旧安田町〉)の金蔵娘とらが八歳になる娘とともに、若松領廣瀬村(現・阿賀町〈旧上川村〉)甚三郎に縁付くに際して作成された文書です。

当時の廣瀬村は、深刻な嫁不足に悩んでいた様子が関係文書からうかがえます。山がちで雪深く貧しい村のため女は川下へ縁付きたいといい、また、村に来てくれる女もいない…。享保13年(1728)に甚八郎が代官所に提出した願書は、「女払底」(おんなふってい)の有様を訴え、越後女との縁組をお許しいただきたいと願い出ています。

甚三郎ととらの縁組は、この願出の延長線上に実現したものと位置付けられます。とらの8才の娘は将来の花嫁候補であり、村では大歓迎だったことが推測されます。

資料請求番号:CF20-135